Том 6, № 3 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 14.11.2025

- Статей: 13

- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/issue/view/9913

- DOI: https://doi.org/10.17816/DD.63

Весь выпуск

Оригинальные исследования

Предсказание высокого пролиферативного индекса Ki-67 у пациентов с адренокортикальным раком на основе текстурного анализа изображений компьютерной томографии с контрастным усилением: одномоментное исследование

Аннотация

Обоснование. Адренокортикальный рак отличается высоким риском агрессивного течения и ограниченной эффективностью доступных методов лечения. Именно поэтому принципиальное значение имеет ранняя диагностика заболевания и определение потенциала его развития. Компьютерная томография обеспечивает высокую точность выявления структурных характеристик опухоли, однако прогностическое значение метода в отношении прогрессирования адренокортикального рака остаётся не изученным.

Цель исследования. Изучить точность предсказания высокого индекса пролиферативной активности Ki-67 у пациентов с адренокортикальным раком методом текстурного анализа изображений компьютерной томографии с контрастным усилением.

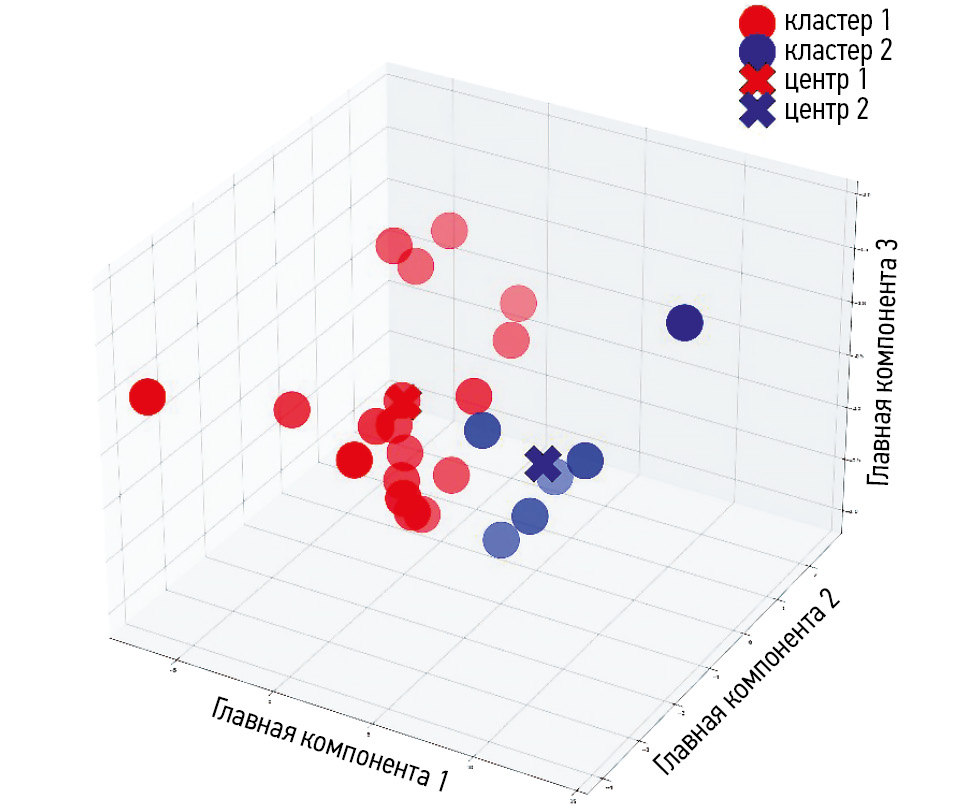

Методы. Выполнено ретроспективное исследование в части проведения компьютерной томографии, проспективное — в части повторного анализа изображений четырёхфазной компьютерной томографии с контрастным усилением пациентов с гистологически верифицированным адренокортикальным раком. Анализ изображений компьютерной томографии включал разметку области опухоли, вычисление текстурных признаков, их постобработку, процедуру уменьшения размерности и проведение кластерного анализа с оценкой дискриминантной способности текстурных показателей изображений компьютерной томографии. Предсказательную точность текстурного анализа изображений компьютерной томографии оценивали на основе способности метода идентифицировать повышенную пролиферативную активность (индекс Ki-67 >10%). Значение индекса устанавливали по результатам иммуногистохимического исследования образцов ткани надпочечника, полученных во время операции.

Результаты. Текстурный анализ изображений компьютерной томографии с контрастным усилением выполнен у 24 пациентов с гистологически верифицированным адренокортикальным раком: у 9 индекс Ki-67 ≤10%, у 15 — >10%. Анализ продемонстрировал статистически значимую связь (p=0,015, точный тест Фишера) между двумя кластерами, сформированными методом нечёткой кластеризации K-средних на основе текстурных признаков, и классификацией пациентов с адренокортикальным раком по уровню Ki-67, что подтверждает возможность прогнозирования высокого индекс пролиферативной активности при уровне значимости 0,05.

Заключение. Текстурный анализ изображений компьютерной томографии с контрастным усилением пациентов с адренокортикальным раком позволяет проводить неинвазивную оценку риска его прогрессирования после хирургического удаления опухоли.

360-372

360-372

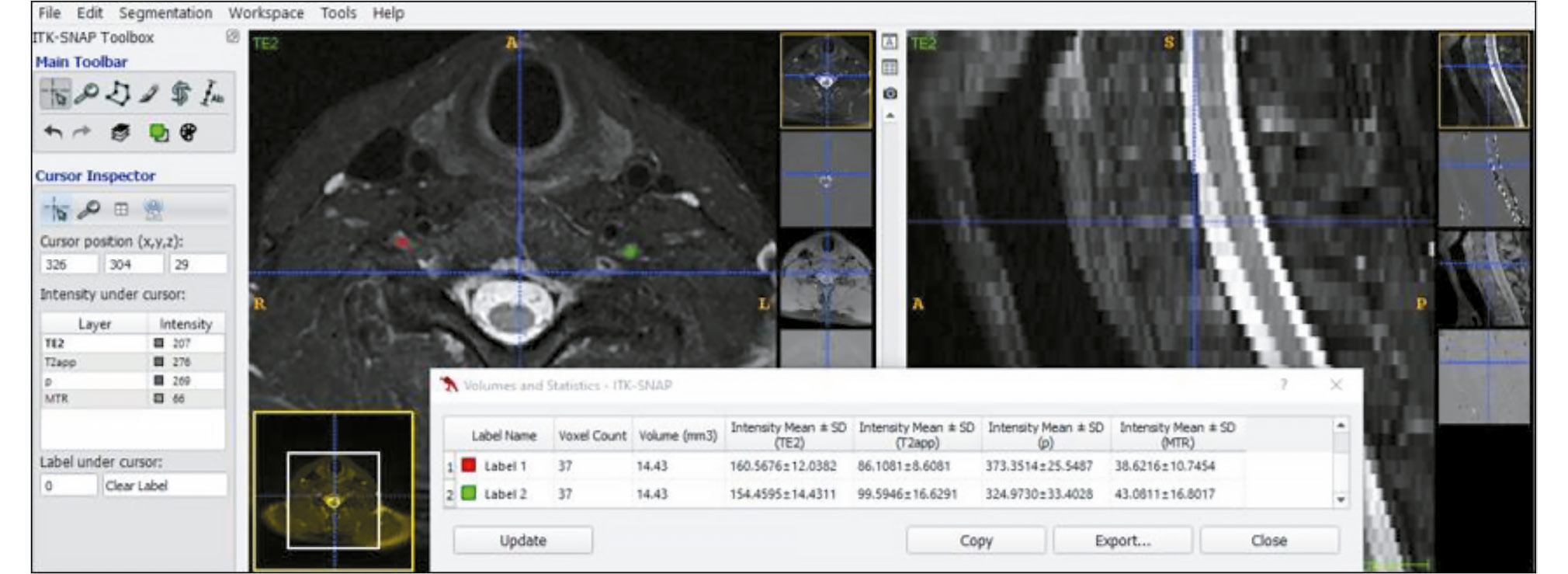

Алгоритмизация консенсусной разметки очаговых изменений простаты для проведения текстурного анализа

Аннотация

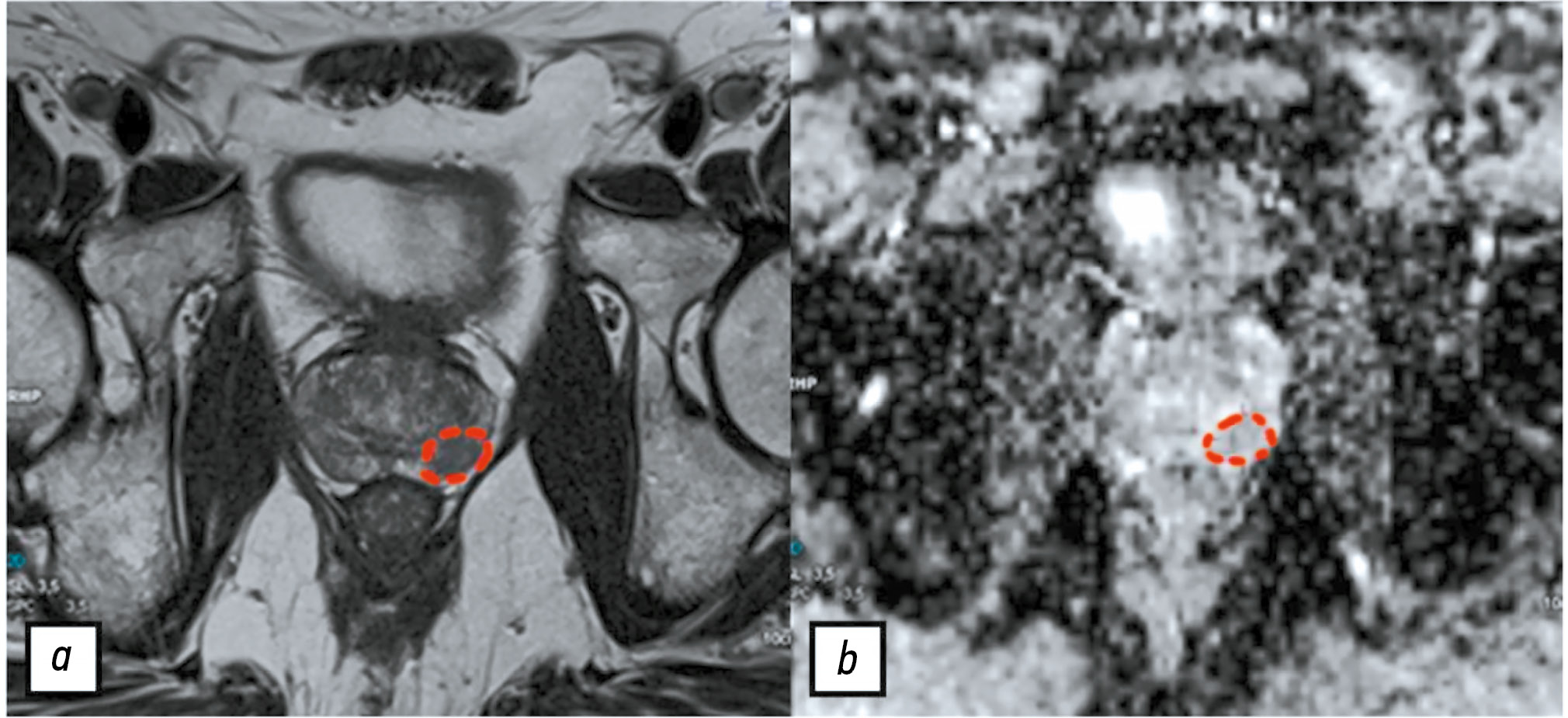

Обоснование. Текстурный анализ позволяет повысить диагностическую точность магнитно-резонансной томографии и улучшить дифференциальную диагностику очаговых изменений простаты. Основным методом их сегментации для проведения текстурного анализа является ручная разметка, для которой характерна значительная вариабельность масок между разметчиками. Для уменьшения расхождений при сегментации патологических очагов простаты можно использовать метод консенсуса. Однако в мировой литературе не представлено стандартизированных протоколов консенсусной разметки.

Цель исследования. Разработать алгоритм формирования консенсуса при независимой ручной разметке патологических очагов простаты несколькими экспертами, оценить согласованность экспертов при сегментации её очаговых изменений.

Методы. В ретроспективное исследование включено 60 результатов бипараметрической магнитно-резонансной томографии простаты, выполненной в соответствии с технической спецификацией PI-RADS 2.1, с гистологически верифицированными патологическими очагами, соответствующими категориям PI-RADS 3, 4 и 5. Два эксперта-рентгенолога независимо друг от друга сегментировали очаги простаты ручным методом в программном обеспечении 3D Slicer. Полученные маски сопоставляли между собой с подсчётом коэффициента сходства Сёренсена–Дайса. Для очагов с коэффициентом, равным 0,75 и выше, в качестве итоговой принимали пересечение двух исходных масок. Для очагов с коэффициентом сходства Сёренсена–Дайса ниже порогового значения итоговую маску определяли с использованием разработанного алгоритма консенсуса.

Результаты. Разработанный алгоритм достижения консенсуса позволил статистически значимо увеличить значение коэффициента сходства Сёренсена–Дайса с 0,61 [0,48; 0,73] при первичной разметки до 0,74 [0,62; 0,79] при использовании предложенного алгоритма (p=0,01).

Заключение. Разработанный алгоритм консенсусной разметки очаговых изменений простаты по данным магнитно-резонансной томографии является важным вкладом в решение проблемы недостаточной проработанности подходов к объективной сегментации в научной и клинической практике.

373-384

373-384

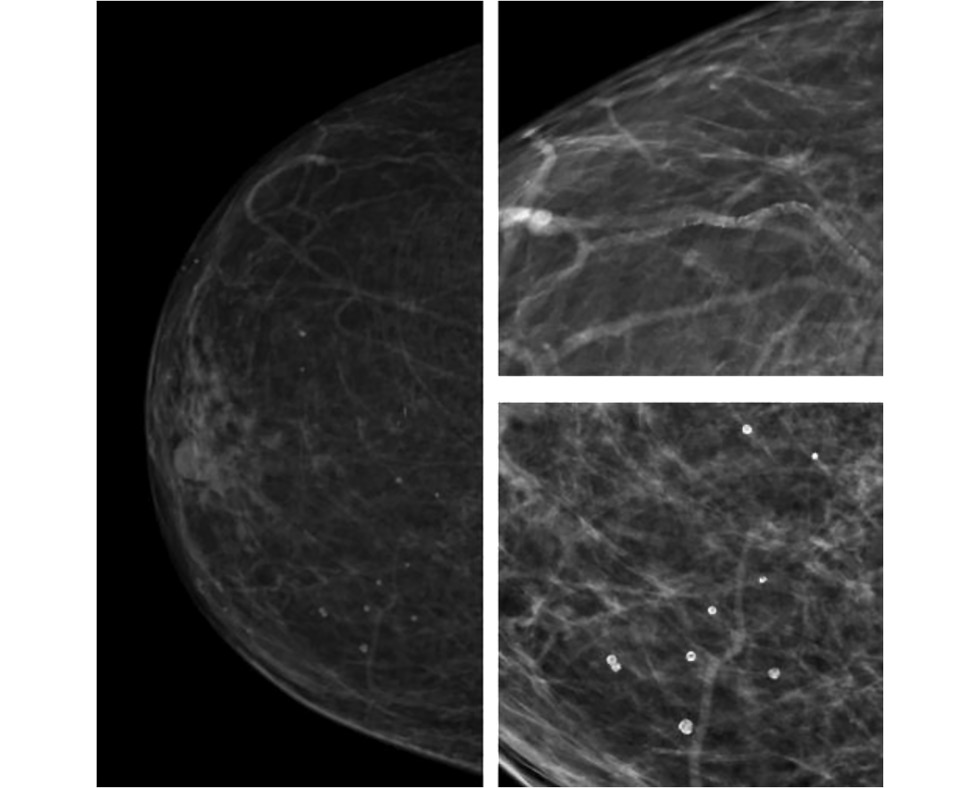

Рентгенологические маркёры сердечно-сосудистого риска по данным анализа цифровых маммограмм: одномоментное исследование

Аннотация

Обоснование. Литературные данные подтверждают взаимосвязь сердечно-сосудистого риска с рентгенологической плотностью молочной железы и кальцинозом стенок её артерий. Однако их комплексное влияние остаётся недостаточно изученным.

Цель исследования. Оценка взаимосвязи рентгенологической плотности молочной железы и выраженности кальциноза в стенках её артерий с категорией риска сердечно-сосудистых заболеваний у асимптомных женщин 40 лет и старше.

Методы. Проведено одномоментное одноцентровое выборочное исследование. В исследование включали данные женщин, проходивших профилактическое маммографическое обследование на базе Университетской клиники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова за период с 2019 по 2023 год. Определяли категорию риска сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии со шкалой SCORE2 (Systematic Coronary Risk Estimation 2). Для получения данных о рентгенологической плотности молочных желёз и кальцинатах в ткани желёз врач-рентгенолог анализировал маммограммы на рабочей станции. Анализ полученных данных проведён с помощью метода машинного обучения UMAP (Uniform Manifold Approximation & Projection). Отношения шансов и 95% доверительный интервал строили с помощью однофакторной логистической регрессии. За референс принимали «благоприятную» группу по данным маммографии — группа с высокой плотностью молочных желёз и без кальцинатов. Отношение шансов для выделенных групп приведено по отношению к референсу. Для анализа таблиц сопряжённости использовался критерий χ2 Пирсона. Уровень значимости для всех проверяемых гипотез приняли равным 0,05.

Результаты. Проанализированы маммограммы 1030 женщин в возрасте от 40 до 89 лет. В результате исследования сформировали 8 групп (G7–G0) женщин в зависимости от комбинаций следующих критериев: высокая или низкая плотность ткани железы, наличие или отсутствие сосудистого и несосудистого кальциноза и его распространённости. Установлено, что у женщин с низкой рентгенологической плотностью молочных желёз и наличием сосудистых кальцинатов более чем в одном квадранте вероятность выявления высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний составляет более 75%. В свою очередь, при сочетании сосудистых и несосудистых кальцинатов с вовлечением двух и более квадрантов вероятность превышает 90%.

Заключение. Данное исследование позволило установить наличие связи между рентгенологической плотностью ткани молочных желёз, наличием кальцинатов и категорией риска сердечно-сосудистых заболеваний.

398-413

398-413

Точность радионуклидной диагностики образований паращитовидных желёз у пациентов с первичным гиперпаратиреозом и патологией (узловой и аутоиммунной) щитовидной железы: одномоментное исследование

Аннотация

Обоснование. У пациентов с первичным гиперпаратиреозом диагностическая точность методов топической визуализации ниже при сопутствующей патологии щитовидной железы. Эффективность методов радионуклидной диагностики образований паращитовидных желёз в этих условиях требует дополнительного подтверждения.

Цель исследования. Изучить влияние узловой и аутоиммунной патологии щитовидной железы на точность радионуклидной диагностики образований паращитовидных желёз у пациентов с первичным гиперпаратиреозом и сопоставить её с точностью других методов визуализации.

Методы. В исследование включали данные пациентов с первичным гиперпаратиреозом без сопутствующей патологии щитовидной железы (1-я группа, n=50), с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы (2-я группа, n=50) и узловым (многоузловым) зобом (3-я группа, n=50). При подготовке к паратиреоидэктомии всем пациентам проведены ультразвуковое исследование, планарная сцинтиграфия и однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещённая с рентгеновской компьютерной томографией. При отрицательных или сомнительных результатах (обнаружение образования паращитовидных желёз) выполняли компьютерную томографию с контрастным усилением. Интервал между отдельными исследованиями не превышал 6 месяцев, а от момента первого исследования до паратиреоидэктомии — не более 12 месяцев. Рассчитывали чувствительность и предсказательную ценность положительного результата диагностического исследования.

Результаты. Диагностическая точность радионуклидной диагностики образований паращитовидных желёз у пациентов 2-й группы ниже при сравнении с точностью других методов. У пациентов данной группы наибольшей информативностью обладает компьютерная томография с контрастным усилением (чувствительность — 79%), а также её комбинация с ультразвуковым исследованием (85%). В свою очередь, у пациентов 3-й группы наибольшей диагностической ценностью обладала однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещённая с рентгеновской компьютерной томографией (85%), а также её комбинация с ультразвуковым исследованием (88%). Результаты радионуклидной диагностики образований паращитовидных желёз у пациентов с первичным гиперпаратиреозом и аутоиммунным заболеванием щитовидной железы определяются объёмом, плотностью и её васкуляризацией.

Заключение. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещённая с рентгеновской компьютерной томографией, является информативным методом диагностики образований паращитовидных желёз у пациентов с первичным гиперпаратиреозом и сопутствующей узловой патологией щитовидной железы. У пациентов с первичным гиперпаратиреозом и аутоиммунным заболеванием щитовидной железы максимальную чувствительность демонстрирует компьютерная томография с контрастным усилением.

385-397

385-397

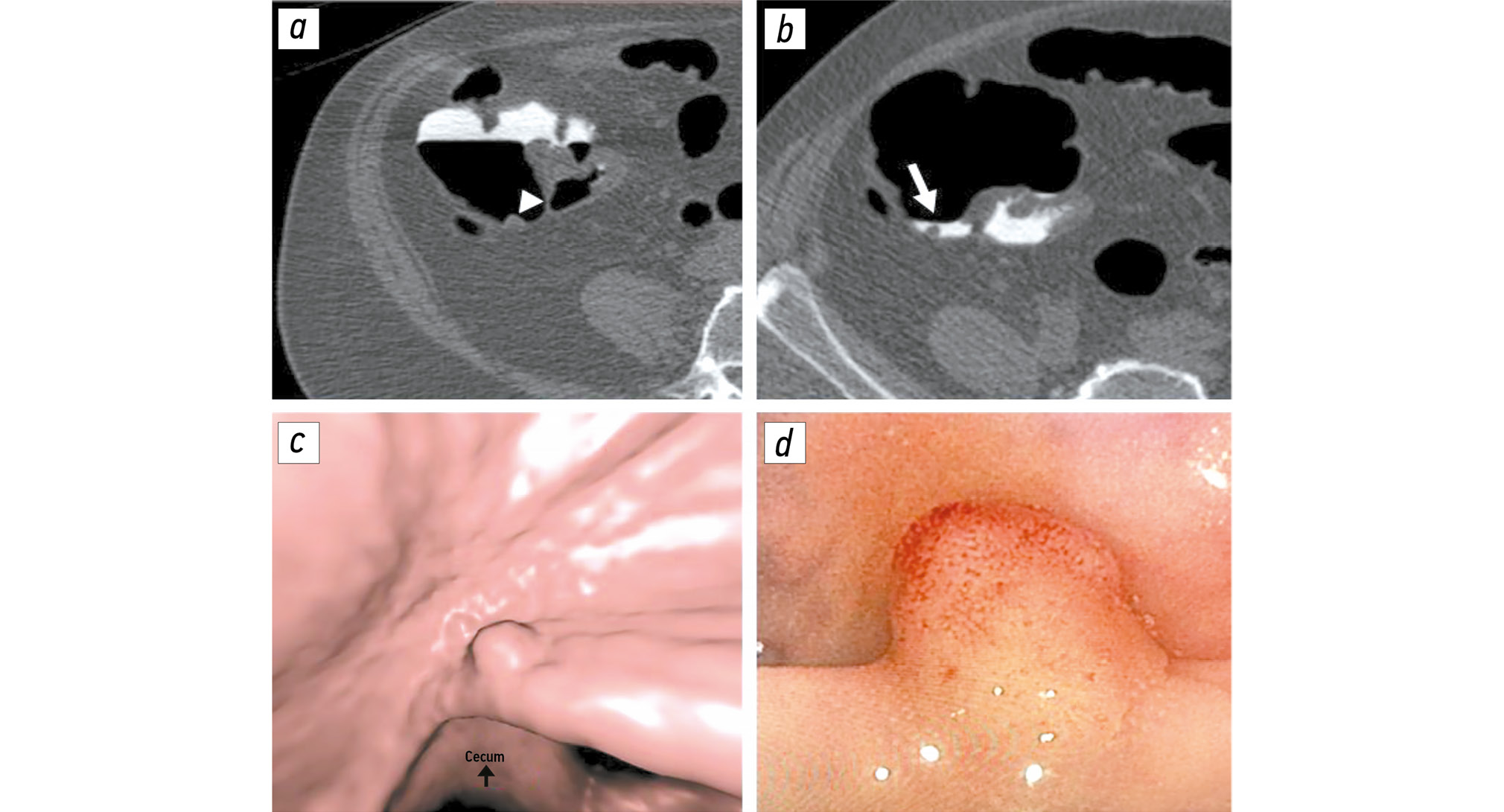

Сравнение качества одноэтапной и двухэтапной маркировки остаточного кишечного содержимого йогексолом при компьютерной томографической колонографии

Аннотация

Обоснование. Маркировка остаточного кишечного содержимого играет решающую роль в обеспечении высокого качества компьютерной томографической колонографии. Однако не существует единой схемы его маркировки. В связи с этим целесообразно изучить влияние схемы приёма контрастного препарата на качество маркировки остаточного кишечного содержимого.

Цель исследования. Сравнение качества одноэтапной и двухэтапной маркировки остаточного кишечного содержимого йогексолом при компьютерной томографической колонографии и оценка их влияния на переносимость подготовки у пациентов.

Методы. Проведено ретроспективное выборочное одноцентровое исследование. Сформировано две группы пациентов: с двухэтапной (1-я группа) и одноэтапной (2-я группа) маркировкой остаточного кишечного содержимого. В обеих группах применяли йодсодержащий контрастный препарат йогексол в дозе 50 мл (концентрация йода 350 мг/мл). Оценку плотности остаточной жидкости проводили по трём показателям: максимальному, минимальному и среднему значению. Гомогенность резидуальной жидкости определяли как среднее арифметическое значение стандартного отклонения в области интереса. Переносимость подготовки оценивали по 10-балльной визуально-аналоговой шкале.

Результаты. В итоговую выборку включили 338 пациентов: 1-я группа (n=116); 2-я группа (n=222). Значения средней, минимальной и максимальной плотности во 2-й группе были статически значимо выше, чем в 1-й группе: 943 [722; 1245], 753 [525; 1082] и 1079 HU [801; 1456] против 681 [420; 907], 570 [374; 820] и 825 HU [496; 1154] соответственно, p <0,001. Остаточная жидкость во 2-й группе была статистически значимо более гомогенная, чем в 1-й группе: 59 [46; 78] против 67 HU [54; 81], р=0,012. Субъективное ощущение тяжести подготовки было статистически значимо меньше во 2-й группе по сравнению с 1-й группой: 4 [2; 6] и 5 баллов [4; 7] соответственно (p=0,004).

Заключение. Однократный приём йогексола в дозе 50 мл (концентрация йода 350 мг/мл) обеспечивает более высокое качество маркировки остаточного кишечного содержимого и жидкости по сравнению с его двукратным приёмом, что обусловлено повышением плотностных характеристик остаточной жидкости при сохранении её гомогенности. Кроме того, одноэтапная маркировка характеризуется лучшей переносимостью пациентами.

452-463

452-463

Количественные параметры магнитно-резонансной томографии плечевых сплетений у здоровых взрослых и ассоциированные признаки: пилотное одномоментное исследование

Аннотация

Обоснование. Стандартные последовательности магнитно-резонансной томографии позволяют проводить лишь качественную оценку изображений, которая является в известной степени субъективной. В то же время разработаны количественные методики, позволяющие объективизировать интерпретацию и расширять диагностические возможности. Ранее их применяли преимущественно для исследования головного мозга и суставов. Однако современное состояние технических средств позволяет использовать их для анализа состояния периферических нервов.

Цель исследования. Изучить особенности количественных параметров магнитно-резонансной томографии элементов плечевых сплетений в зависимости от стороны и уровня спинномозговых нервов, демографических и антропометрических показателей у здоровых взрослых.

Методы. В исследование включены 10 здоровых добровольцев, перед магнитно-резонансной томографией на томографе с величиной магнитной индукции 3 Тл у пациентов регистрировали основные демографические и антропометрические показатели. В протокол исследования, помимо стандартных последовательностей, включены режимы, позволяющие получить данные Т2-релаксометрии и индекса переноса намагниченности от нервных элементов плечевых сплетений. Постобработку данных проводили на базе программного пакета MATLAB, затем на полученных картах вручную отмечали зоны интереса с получением числовых значений. Кроме того, измеряли толщину нервных элементов. Статистическую обработку данных проводили в программе SPSS.

Результаты. Получены числовые значения количественных параметров магнитно-резонансной томографии (измеряемое время Т2-релаксации, протонная плотность, индекс переноса намагниченности, толщина) передних ветвей спинномозговых нервов, формирующих плечевое сплетение, для каждого участника исследования. Выявлено наличие градиента толщины передних ветвей в норме с наибольшим значением на уровне передних ветвей седьмых шейных спинномозговых нервов. Анализ связей количественных параметров магнитно-резонансной томографии с демографическими и антропометрическими признаками показал значимую положительную связь между временем Т2-релаксации и возрастом, а также значимые отрицательные взаимосвязи между ростом и измеряемым временем Т2-релаксации, ростом и протонной плотностью.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учитывать возраст и рост при проведении дальнейших исследований параметров Т2-релаксации как у здоровых людей, так и у пациентов с различными патологиями плечевых сплетений. Кроме того, при измерении толщины передних ветвей плечевых сплетений с использованием стандартных последовательностей целесообразно учитывать не только размеры нервных элементов, но и оценивать соблюдение градиента их толщины.

427-439

427-439

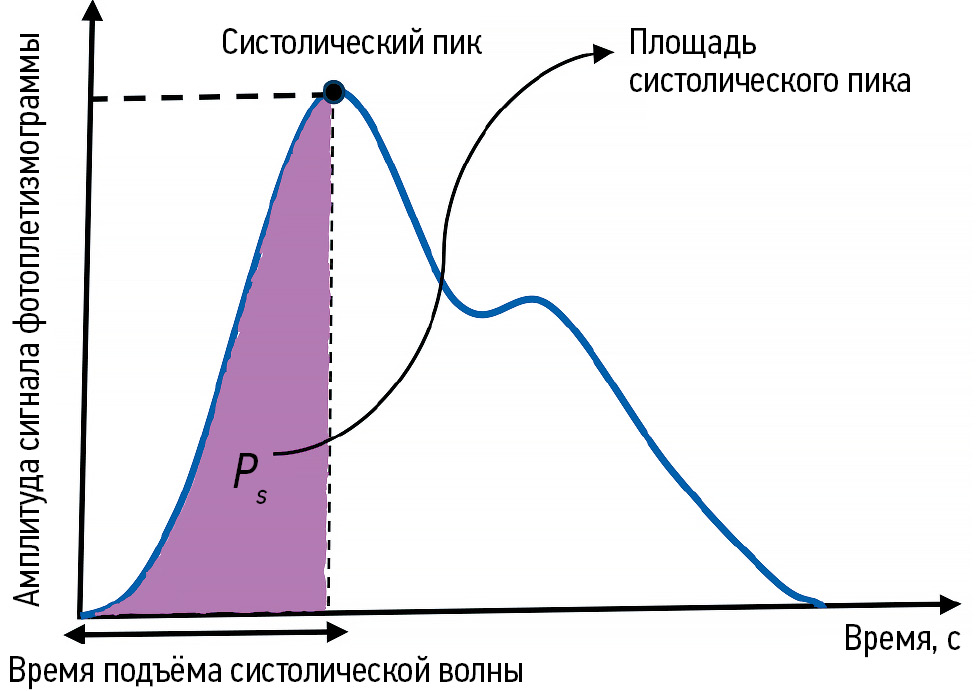

Нечёткий регулятор для прогнозирования систолического индекса площади по сигналу фотоплетизмограммы с использованием пульсовой диагностики персидской традиционной медицины

Аннотация

Обоснование. Фотоплетизмография, используемая для оценки изменений объёма крови при каждом сердечном сокращении, широко применяется в медицине. В персидской традиционной медицине пульсовую диагностику рассматривают как один из наиболее важных методов установления клинического диагноза. В свою очередь, теорию нечётких множеств использовали для разработки систем баз знаний для медицинских исследований.

Цель исследования. Оценка и прогнозирование систолического индекса площади по сигналам фотоплетизмограммы с использованием пульсовой диагностики персидской традиционной медицины и возможностей нечётких систем.

Методы. Для разработки нечёткого регулятора специалист по персидской традиционной медицине одновременно регистрировал характеристики пульсовой диагностики персидской медицины, включая частоту и силу пульса, а также сигналы фотоплетизмограммы у 55 здоровых добровольцев. Сначала правила генерировали на основании входных и выходных переменных. После оценки с использованием полученных данных оставили 35 правил, которые представили в виде справочной таблицы с двумя входами и одним выходом.

Результаты. Разработана нечёткая система с использованием MATLAB. Она включала 35 правил, треугольные и трапециевидные функции принадлежности, одноэлементную программу введения нечёткости, механизм логического вывода для продукта и программу восстановления чёткости по среднему центру. Данная система с частотой и силой пульса в качестве входных переменных и систолическим индексом площади в качестве выходной переменной продемонстрировала приемлемую эффективность в заданном входном диапазоне.

Заключение. Предложенный нечёткий регулятор обеспечил приемлемое качество прогнозирования систолического индекса площади для сигналов фотоплетизмограммы с использованием параметров пульсовой диагностики персидской традиционной медицины. Согласно полученным результатам, повышение частоты пульса связано со снижением систолического индекса площади, а повышение силы пульса — с увеличением систолического индекса площади. Таким образом, эта система может способствовать совершенствованию навыков клинической диагностики у студентов и специалистов по персидской традиционной медицине. Кроме того, она может стать перспективным инструментом диагностики и прогнозирования заболеваний, а также способствовать интеграции методов персидской традиционной медицины в современную медицину.

414-426

414-426

Опыт применения технологий искусственного интеллекта для выявления новообразований надпочечников по данным компьютерной томографии

Аннотация

Обоснование. Новообразования надпочечников относят к частым находкам при проведении компьютерной томографии, которая является основным методом их визуализации, поскольку в большинстве случаев позволяет предположить нозологическую форму образования. В настоящее время активно разрабатывают и внедряют программные обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта для обнаружения новообразований надпочечников при проведении компьютерной томографии. Настоящее исследование посвящено оценке диагностической эффективности программных обеспечений на основе технологий искусственного интеллекта в отношении выявления новообразований надпочечников по данным компьютерной томографии органов грудной клетки и брюшной полости, имеющихся на первый квартал 2024 г.

Цель исследования. Оценить диагностическую эффективность программных обеспечений на основе технологий искусственного интеллекта при выявлении новообразований надпочечников по данным компьютерной томографии.

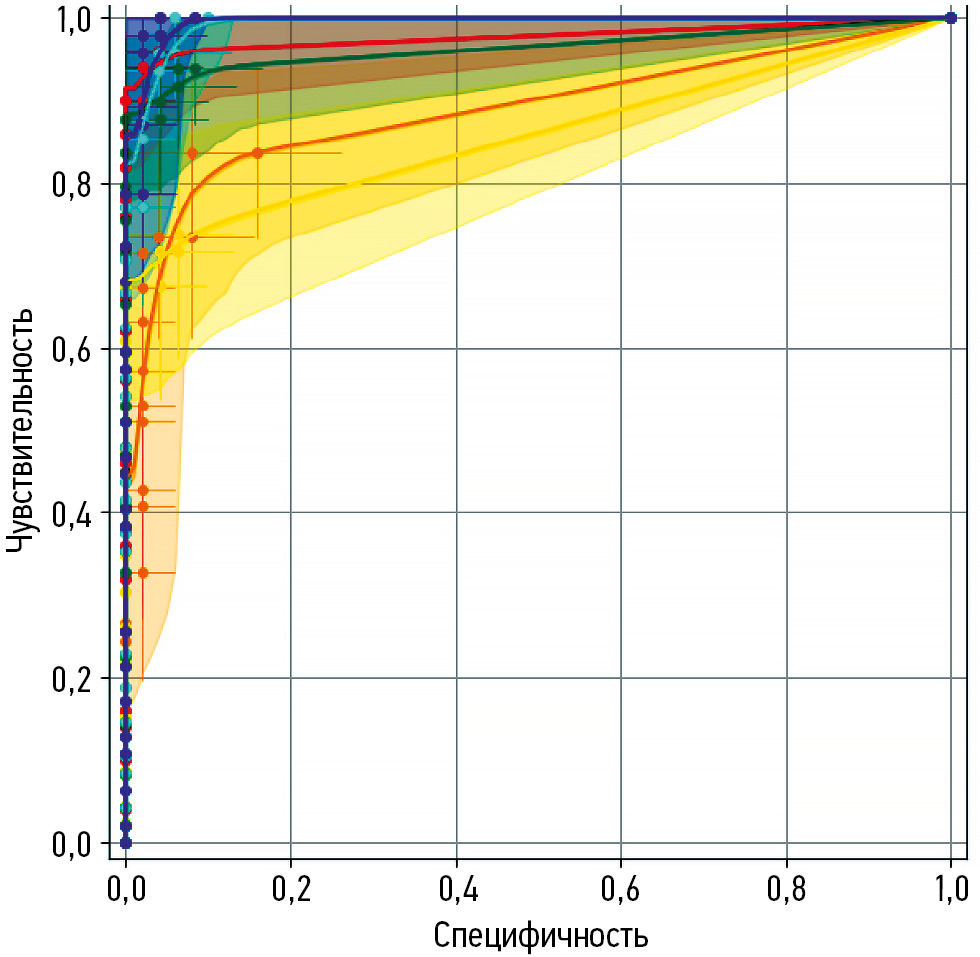

Методы. Проведено тестирование программных обеспечений на основе технологий искусственного интеллекта в двух модификациях: моносервиса, определяющего только новообразования надпочечников и комплексного сервиса искусственного интеллекта для оценки нативных серий изображений компьютерной томографии органов брюшной полости и грудной клетки (в том числе с внутривенным контрастированием). В работе использовали два набора данных: набор данных № 1 содержал результаты компьютерной томографии органов брюшной полости; набор данных № 2 — результаты компьютерной томографии органов грудной клетки. Каждый набор данных состоял из 100 исследований компьютерной томографии с наличием (n=50) и отсутствием (n=50) признаков новообразований надпочечников, предварительно анонимизированных. Оценку точности программных обеспечений на основе технологий искусственного интеллекта проводили путём расчёта следующих статистических показателей: площади под характеристической кривой (AUC), точности, чувствительности и специфичности.

Результаты. По результатам тестирования с использованием подготовленных наборов данных с признаками новообразований надпочечников программные обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта достигли высоких значений метрик диагностической точности, превышающих заявленные показатели: AUC от 0,858 до 0,995 (максимальный показатель у моносервиса искусственного интеллекта-2 для анализа изображений органов брюшной полости); специфичность от 0,920 до 1,000 (максимальный показатель у комплексного сервиса искусственного интеллекта-2 для анализа изображений органов грудной клетки), чувствительность от 0,739 до 1,000 (максимальные показатели у моносервиса и комплексного сервиса искусственного интеллекта-2 для анализа изображений органов брюшной полости).

Заключение. Программные обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта для выявления новообразований надпочечников продемонстрировали высокие значения метрик диагностической точности. В связи с этим они потенциально могут быть использованы в качестве метода эффективного обнаружения новообразований надпочечников при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости и грудной клетки.

464-476

464-476

Роль параметров деформации миокарда в оценке показаний к замене клапана лёгочной артерии у детей после коррекции тетрады Фалло: одномоментное исследование

Аннотация

Обоснование. Радикальная коррекция тетрады Фалло существенно улучшает выживаемость пациентов и качество их жизни, однако в отдалённом послеоперационном периоде большинство из них сталкиваются с прогрессирующей недостаточностью клапана лёгочной артерии. Лёгочная регургитация приводит к постепенному увеличению объёмной нагрузки на правый желудочек, его дилатации, нарушению систолической и диастолической функции, а также повышает риск развития аритмий и внезапной сердечной смерти. В свою очередь, замена клапана лёгочной артерии позволяет снизить постнагрузку и улучшить функцию миокарда. Тем не менее существуют неразрешённые вопросы, касающиеся определения её оптимальных сроков у пациентов после радикальной коррекции тетрады Фалло при отсутствии клинических симптомов.

Цель исследования. Оценить показатели деформации миокарда (Strain) в качестве критерия обоснования необходимости замены клапана лёгочной артерии.

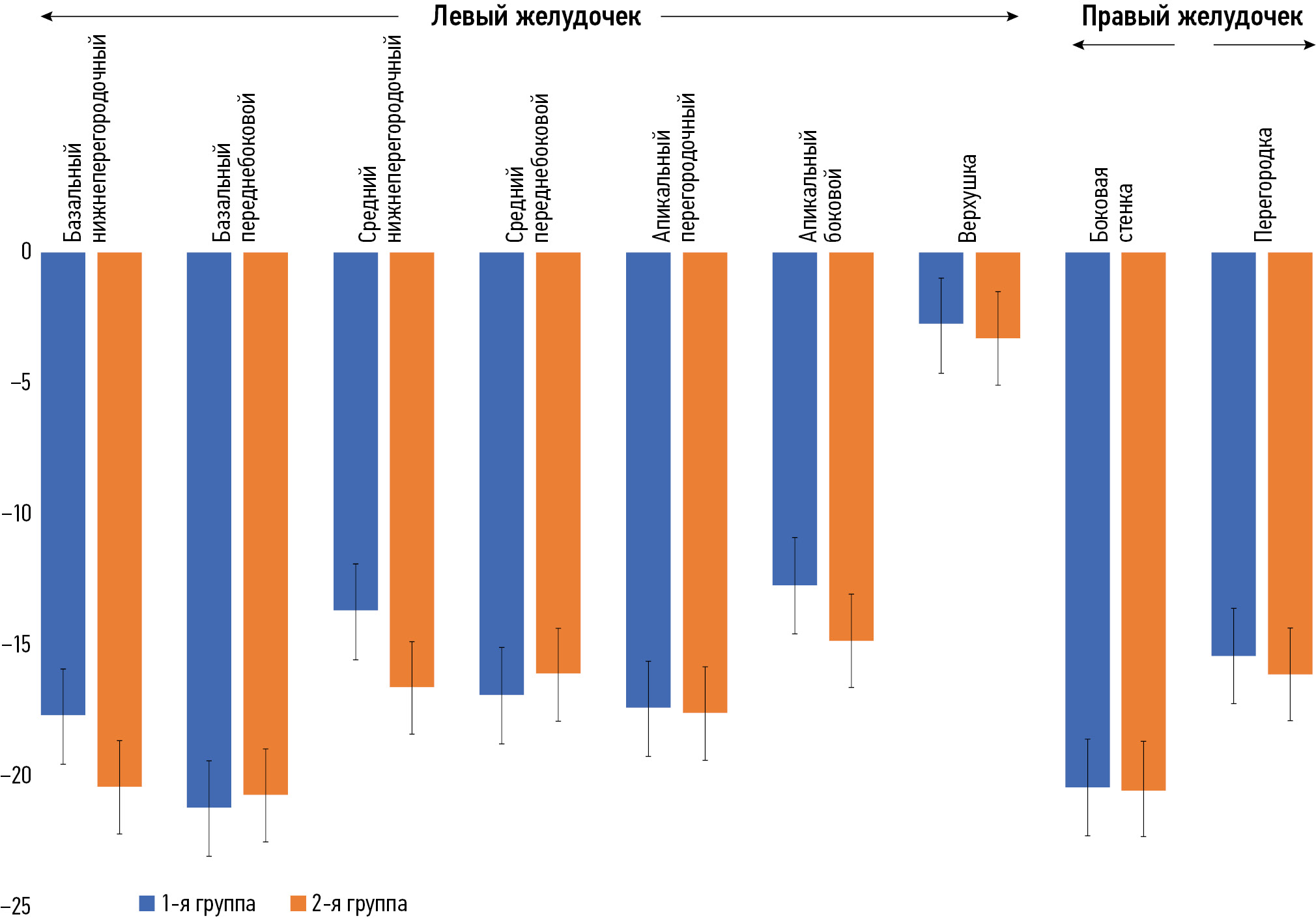

Методы. Проведено одноцентровое ретроспективное (с анализом медицинской документации) одномоментное выборочное исследование. В исследование включали данные пациентов, проходивших лечение в отделениях кардиоторакальной хирургии и кардиологии Национального научного кардиохирургического центра в Астане (Казахстан). Магнитно-резонансную томографию сердца выполняли в период с декабря 2011 г. по июнь 2020 г. пациентам после радикальной коррекции тетрады Фалло. Поскольку пороговые значения конечного диастолического объёма правого желудочка в диапазоне от 150 до 170 мл/м2 рассматривают как показание к замене клапана лёгочной артерии у бессимптомных пациентов, исследуемая выборка разделена на две группы в зависимости от его величины: 1-я группа — пациенты с конечным диастолическим объёмом правого желудочка <150 мл/м2; 2-я группа — ≥150 мл/м2. Определяли прогностическую значимость показателей деформации миокарда при принятии решения о своевременной замене клапана лёгочной артерии.

Результаты. В исследование включены 69 пациентов в возрасте от 3 до 18 лет (11±4 года), ранее перенёсших радикальную коррекцию тетрады Фалло. Циркулярная деформация в базальном переднеперегородочном сегменте левого желудочка имела статистически значимые различия между 1-й (n=52) и 2-й (n=17) группами: −23,2±5,8 и −16,7±8,4% соответственно (р=0,003). Аналогично, в базальном нижнем сегменте левого желудочка выявлены статистически значимые различия: −10,8±5,2 в 1-й группе и −7,8±6,8% во 2-й группе (p=0,014). Конечный систолический объём правого желудочка в 1-й группе был примерно в два раз ниже по сравнению со 2-й группой: 56,9±19,1 и 103,9±111,9 мл/м2 соответственно (р <0,001).

Заключение. Полученные результаты подчёркивают диагностическую ценность параметров деформации миокарда (Strain) и их потенциал в качестве дополнительного критерия при оценке показаний к замене клапана лёгочной артерии.

440-451

440-451

Технические отчеты

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога: сравнение двух подходов к применению программного обеспечения для анализа лучевых исследований (технический отчёт)

Аннотация

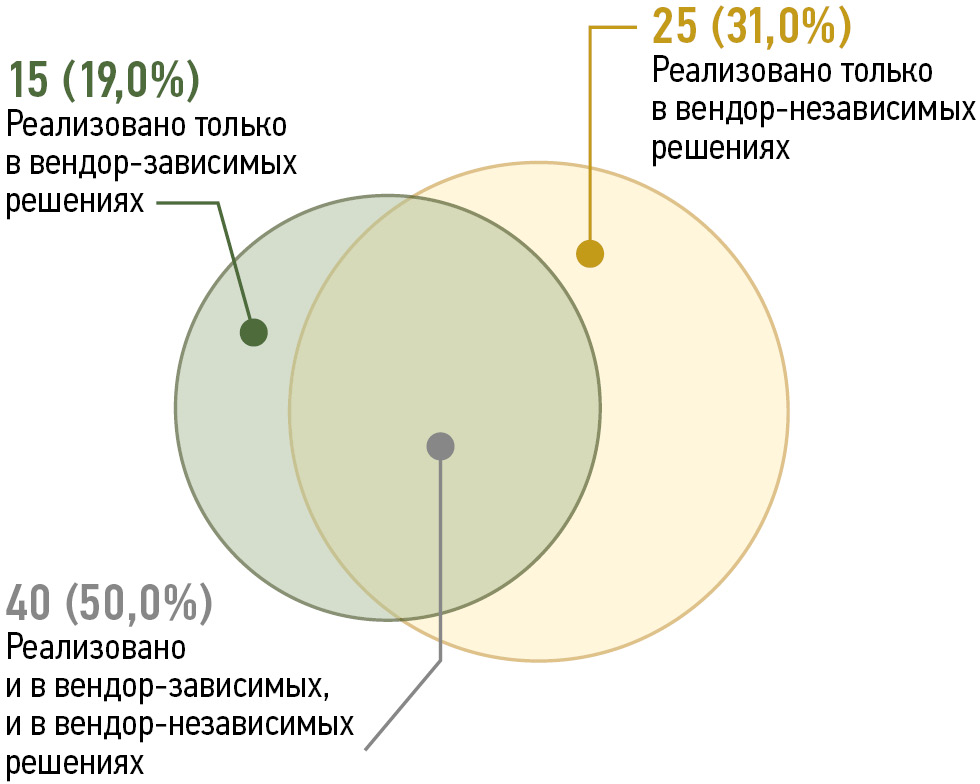

Обоснование. Обследование большого количества пациентов формирует огромные массивы данных о различных заболеваниях, обработка которых вручную практически невозможна. В связи с этим на автоматизированных рабочих местах врачей-рентгенологов внедряют системы поддержки принятия врачебных решений, обеспечивающие анализ медицинских изображений. В настоящее время используют два наиболее распространённых подхода: встроенное вендор-зависимое и вендор-независимое программные обеспечения, которые обладают широким функционалом. Однако они имеют свои преимущества и ограничения. Таким образом, выбор оптимальной системы поддержки принятия врачебных решений осуществляется на уровне медицинской организации.

Цель работы. Сравнить два подхода к применению программного обеспечения для анализа лучевых исследований в условиях автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога на примере Москвы.

Методы. Дизайн работы: двухэтапное одномоментное опросное исследование. Работа проведена в период с сентября 2023 г. по март 2024 г. Данные о вендор-независимом программном обеспечении получены от участников эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения Москвы, а информация о вендор-зависимых решениях агрегирована с сайтов компаний-производителей. Для определения актуальности функций программных обеспечений проводили опрос среди 40 специалистов центра.

Результаты. Число функций, доступных на момент выполнения работы, у вендор-независимого программного обеспечения было несколько больше, чем у вендор-зависимого. Наибольшие различия в функционале отмечали для модальностей «Компьютерная томография» и «Магнитно-резонансная томография», тогда как для «Рентгенографии» и «Маммографии» наблюдали практически полное совпадение возможностей. Опрос врачей-рентгенологов показал, что из 17 функций встроенного вендор-зависимого программного обеспечения 6 не имеют аналогов в вендорнезависимом. Однако их востребованность отмечена менее чем у 40% специалистов, тогда как совпадающие функции актуальны для более чем 50% врачей.

Заключение. Только половина функций встроенного вендор-зависимого и вендор-независимого программных обеспечений совпадают. Именно поэтому их выбор для конкретной медицинской организации целесообразно осуществлять исходя из её профиля и потребностей рентгенологов. При этом около 2/3 функций, используемых рентгенологами Москвы во встроенном вендор-зависимом программном обеспечении, могут быть реализованы с помощью вендор-независимого. Таким образом, вопрос выбора программного обеспечения следует рассматривать с учётом уровня развития инфраструктуры и экономической целесообразности.

477-486

477-486

Краткие сообщения

Оценка лучевой нагрузки при дентальной конусно-лучевой компьютерной томографии: краткое сообщение

Аннотация

Обоснование. Дентальная конусно-лучевая компьютерная томография обладает определёнными преимуществами, включая высокое качество изображений, приемлемые размеры оборудования и более низкую дозу облучения по сравнению с традиционной компьютерной томографией. Кроме того, данный метод более удобен для стоматологов в отношении получения и анализа изображений, а также обеспечивает больший комфорт для пациентов благодаря технологическим усовершенствованиям. Конусно-лучевая компьютерная томография позволяет получать трёхмерные изображения головы и шеи и её используют в различных областях стоматологии, включая хирургическую стоматологию, эндодонтию, травматологию, имплантологию, ортодонтию, а также диагностику поражений и заболеваний головы и шеи.

Цель исследования. Оценить дозы облучения семи тканей при трёх протоколах сканирования с использованием конусно-лучевого компьютерного томографа KaVo OP 3D Pro, а также изучить влияние вариантов пространственного разрешения на величину эффективной дозы.

Методы. В исследовании использовали три протокола. Проанализированы три варианта размера вокселя: 420, 380 и 320 мкм. Поле обзора и напряжение на трубке оставались постоянными — 13×15 см и 90 кВ соответственно. Время сканирования составило 8–27 с, диапазон доз — 50–350 МкЗв. Для каждого протокола конусно-лучевой компьютерной томографии рассчитывали поглощённые и эффективные дозы.

Результаты. Наибольшую поглощённую дозу в различных анатомических областях зафиксировали при следующих протоколах: в глотке — при протоколе 2 (7,719 мГр), в зубах — при протоколе 3 (16,326 мГр), в щеке — при протоколе 3 (25,053 мГр), в глазах — при протоколе 3 (12,962 мГр), в области лба — при протоколе 3 (8,465 мГр), в средней части черепа — при протоколе 3 (20,904 мГр), в затылочной области — при протоколе 2 (7,8 мГр). При оценке эффективной дозы протокол 3 в целом демонстрировал более высокие значения, за исключением глотки и затылочной области, где наибольшие эффективные дозы наблюдали при протоколе 2.

Заключение. Результаты настоящего исследования свидетельствуют, что изменение параметров экспозиции при конусно-лучевой компьютерной томографии влияет на величину эффективной дозы. Коррекция настроек разрешения приводит к изменению эффективной дозы, что подчёркивает важность подбора оптимальных факторов экспозиции, таких как размер вокселя или режим разрешения. При выборе параметров стоматологам следует учитывать их прямое влияние на дозовую нагрузку пациента.

487-495

487-495

Обзоры

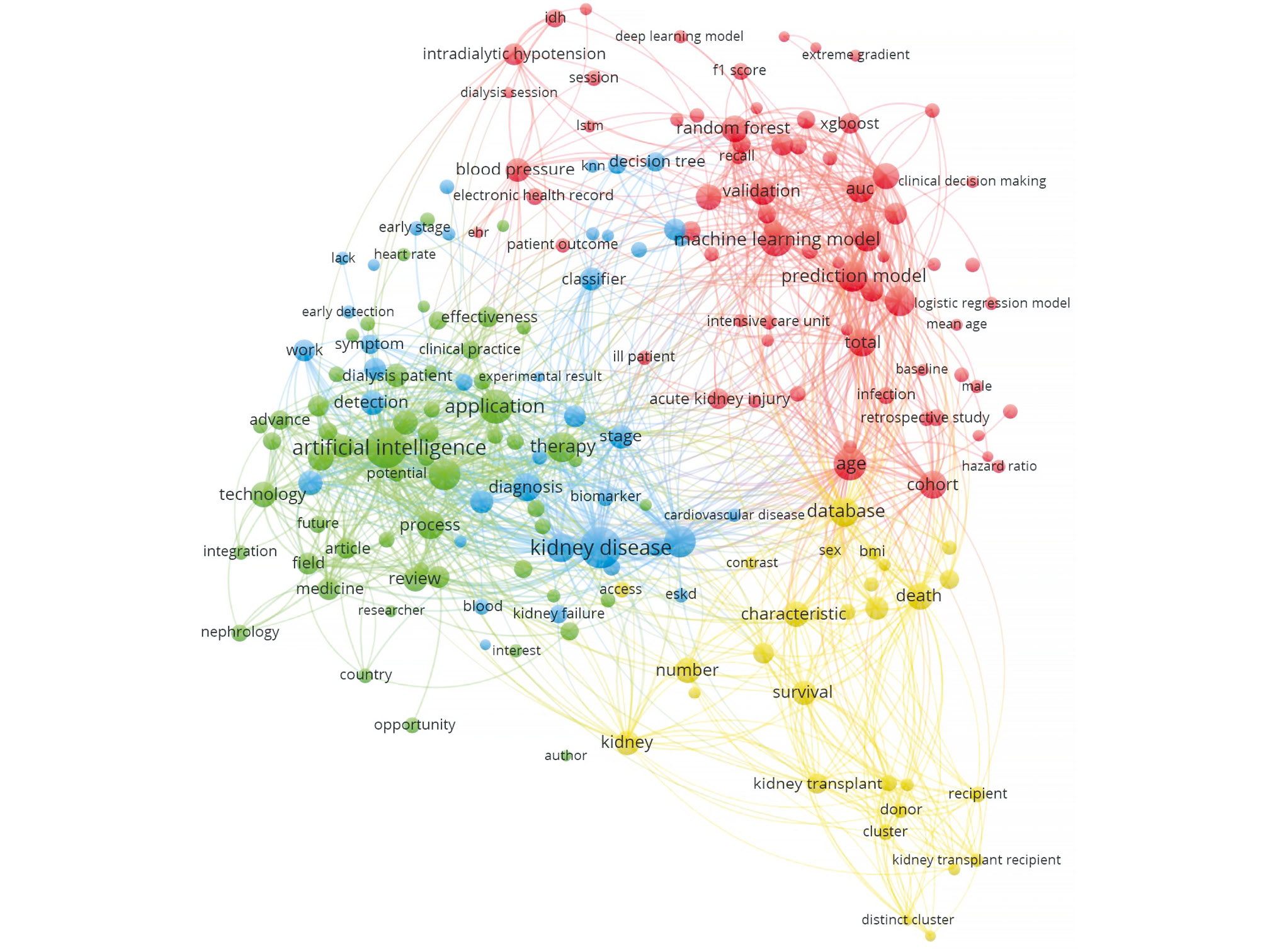

Опыт применения машинного обучения для оптимизации процессов заместительной почечной терапии: обзор

Аннотация

Статья посвящена обзору существующих исследований по использованию инструментов машинного обучения для оптимизации процессов заместительной почечной терапии.

Поиск литературных источников проводили с помощью поисковых систем eLibrary и PubMed, а также базы данных Scopus. Отбор метаинформации выполнялся по полям TITLE и ABSTRACT по запросам: artificial intelligence AND (dialys* OR hemodialys*); machine learning AND (dialys* OR hemodialys*). Запросы выстраивали с учётом возможности использования различных словоформ ключевых понятий. Период публикации не ограничивали. В результате первичного поиска отобрано 669 полнотекстовых статей. В дальнейшем три эксперта (два врача-нефролога и специалист в области машинного обучения) независимо провели ручной отбор. Принципы отбора статей: использование алгоритмов машинного обучения; направленность на решение конкретной задачи, связанной с оптимизацией диализной терапии; наличие модели, разработанной специально для пациентов, находящихся на диализе, а не являющейся сопутствующей при решении других клинических задач.

Анализ публикаций показал, что наиболее распространённой задачей в диализе, решаемой инструментами машинного обучения, является прогноз адекватности программы диализного лечения. Под адекватностью диализа, как правило, понимают эффективность удаления продуктов азотистого обмена. Косвенным же признаком её недостаточности может являться возникновение осложнений после процедур, риск которых и пытаются предсказать модели искусственного интеллекта. Их также используют для подбора терапии при ренальной анемии и нарушениях фосфорно-кальциевого обмена, поскольку в этих случаях необходимо учитывать множество факторов, в том числе их динамику. Значительное числи исследований с применением машинного обучения посвящено прогнозированию выживаемости пациентов, находящихся на диализе, а также определению оптимального времени начала заместительной почечной терапии при хронической болезни почек. Критический анализ публикаций позволил выявить определённые проблемы: малые выборки, недостаточный тестовый контроль как на этапе предварительной подготовки, так и при анализе результатов, а также низкая воспроизводимость многих исследований. Наибольший интерес представляют публикации, описывающие опыт внедрения в клиническую практику систем, разработанных на основе алгоритмов машинного обучения и апробированных на разных популяциях пациентов.

497-509

497-509

Письма в редакцию

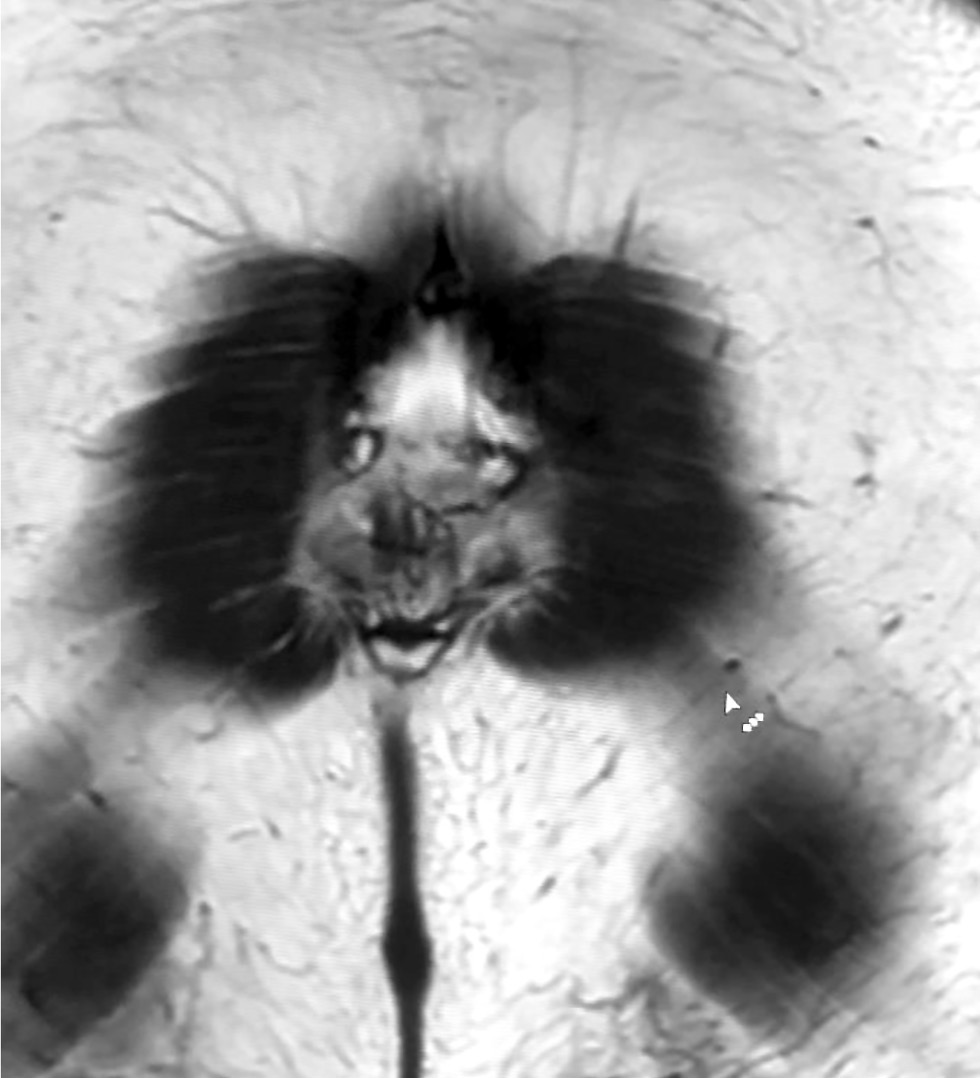

Зрительные образы в рентгенологии: парейдолия в помощь врачам и искусственному интеллекту

Аннотация

Статья посвящена исследованию роли парейдолии в рентгенологии и её возможностей в повышении эффективности диагностики и обучения специалистов. Парейдолия — явление, при котором человек видит иллюзорные образы в случайных объектах, например лица на поверхности Луны или фигур животных в облаках. В рентгенологии это может проявляться в обнаружении знакомых образов на медицинских изображениях, что помогает врачам выявлять патологии и улучшать навыки в лучевой диагностике.

Целью данной работы было изучение парейдолий, возникающих в процессе интерпретации рентгенологических изображений, а также определение возможных направлений их дальнейшего применения.

Для формирования набора данных с парейдолическими иллюзиями авторы организовали конкурс (с июня по декабрь 2023 г.), в котором приняли участие 31 человек — как специалисты в области медицинской визуализации, так и все желающие, имеющие доступ к рентгенологическим изображениям. Дополнительно вне конкурса собраны изображения ещё от 9 участников. Всего получено 71 изображение. Для сбора данных использовали форму на платформе Яндекс.Формы, где участники загружали свои изображения. Критерии включения и исключения чётко определены для обеспечения качества данных.

Анализ собранных данных показал, что чаще всего люди видят «лица» и «мордочки животных», а также символ «сердца», что открывает перспективы для дальнейших исследований. Обсуждают возможности использования парейдолий в разработке нейронных сетей для автоматического анализа медицинских изображений, а также в образовательной деятельности для стимулирования творческого мышления и ассоциации.

Статья подчёркивает важность продолжения исследований в этой области и расширения базы данных для создания эффективных инструментов диагностики и образовательных программ.

510-521

510-521