Возможности снижения лучевой нагрузки при проведении компьютерной томографии для оценки изменений в лёгких, характерных для СOVID-19: использование адаптивной статистической итеративной реконструкции

- Авторы: Филатова Д.А.1, Синицын В.Е.1, Мершина Е.А.1

-

Учреждения:

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

- Выпуск: Том 2, № 2 (2021)

- Страницы: 94-104

- Раздел: Оригинальные исследования

- Статья получена: 02.03.2021

- Статья одобрена: 20.05.2021

- Статья опубликована: 10.08.2021

- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/62477

- DOI: https://doi.org/10.17816/DD62477

- ID: 62477

Цитировать

Аннотация

Обоснование. Большинство пациентов с COVID-19 во время госпитализации проходит многократные визуализационные обследования, кумулятивный эффект которых может значительно увеличивать общую дозу полученного облучения. Эффективная доза облучения может быть снижена за счёт уменьшения тока и напряжения рентгеновской трубки, что, однако, снижает качество изображения. Возможным решением этой проблемы может стать внедрение технологии адаптивной статистической итерационной реконструкции «сырых данных» компьютерной томографии (КТ) ― Adaptive Statistical Iterative Reconstruction (ASIR). В последнее время в литературе появились сведения об эффективности низкодозной КТ (НДКТ) в диагностике COVID-19.

Цель ― анализ качества и диагностической ценности НДКТ-изображений лёгких после применения итеративного алгоритма обработки; оценка возможности снижения лучевой нагрузки на пациента при диагностике COVID-19.

Материал и методы. В проспективном исследовании приняли участие пациенты, проходившие стационарное лечение в инфекционном отделении МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. Исследования КТ выполнялись при поступлении и выписке; в период госпитализации их повторяли по мере клинической необходимости. При первом исследовании использовался стандартный протокол КТ с напряжением тока на трубке 120 кВ и автоматическим модулированием силы тока в диапазоне 200–400 мА, при повторных КТ применяли протокол НДКТ с уменьшенными параметрами напряжения тока на трубке (100 или 110 кВ) и автоматической модуляцией тока в диапазоне 40–120 мА. Для оценки диагностической ценности НДКТ по сравнению со стандартной КТ было проведено анкетирование среди врачей отделения лучевой диагностики МНОЦ МГУ. Анкета включала в себя сравнительную характеристику двух методик при выявлении таких патологических процессов, как уплотнение лёгочной ткани по типу матового стекла, уплотнение по типу матового стекла с ретикулярными изменениями, участки консолидации лёгочной ткани, лимфаденопатия.

Результаты. В исследовании принял участие 151 пациент; средний возраст 58±14,2 года; 53,6% мужчин. При НДКТ в сравнении со стандартной КТ лучевая нагрузка снижалась в среднем в 2,96 раза, компьютерно-томографический индекс дозы (CTDI) ― в 2,6 раза, средняя поглощённая доза (DLP) ― в 3,1 раза, сила тока на трубке ― в 1,83 раза, напряжение на трубке ― в 1,2 раза. Полученные анкетные данные свидетельствуют о том, что при проведении НДКТ эффективность выявления основных признаков вирусной пневмонии и оценки динамики состояния пациента существенно не меняется по сравнению с КТ, проведённой по стандартному протоколу.

Заключение. Результаты сравнения стандартной и НДКТ демонстрируют отсутствие значимых потерь диагностической информации и качества при снижении лучевой нагрузки. Таким образом, НДКТ грудной клетки может использоваться в рутинной практике для успешной диагностики COVID-19.

Ключевые слова

Полный текст

ОБОСНОВАНИЕ

Во время пандемии COVID-19 для диагностики коронавирусной пневмонии как в амбулаторных, так и стационарных условиях часто применяются компьютерно-томографические исследования (КТ), которые рекомендовано проводить у пациентов с подозрением или верифицированным COVID-19 в день госпитализации для начального обследования, затем повторно через 2–3 дня при недостижении требуемого терапевтического эффекта и через 5–7 дней при отсутствии или улучшении динамики симптомов [1–5].

Ряд пациентов с COVID-19 в ходе госпитализации проходят через многократные визуализационные исследования, кумулятивный эффект которых может значительно увеличивать суммарную дозу полученного облучения. Принцип «as low as reasonably achievable» (ALARA) гласит, что всякий раз, когда необходимо излучение, воздействие должно быть настолько низким, насколько это разумно достижимо. Имея в виду этот важный принцип, крайне важно помнить, что любая КТ должна сопровождаться обоснованием обследования и оптимизацией дозы облучения [6]. Хотя КТ является большим подспорьем в установлении диагноза COVID-19, потенциал для увеличения радиационного облучения большого числа пациентов по всей стране нельзя игнорировать. Важно балансировать между потребностью в эффективной визуализации для быстрой диагностики и попытками минимизировать радиационное облучение.

Эффективная доза облучения при выполнении КТ-исследований может быть уменьшена за счёт снижения тока и напряжения рентгеновской трубки, но это приводит к искажению качества изображений вследствие увеличения количества шума и артефактов. Возможным решением данной проблемы может служить внедрение технологии адаптивной статистической итеративной реконструкции «сырых данных» КТ, например с помощью технологии ASIR (Adaptive Statistical Iterative Reconstruction) и ряда подобных ей методик [7–9].

В последнее время в литературе появляются данные об эффективности в диагностике COVID-19 низкодозной КТ (НДКТ) в сравнении со стандартной. Стоит отметить, что низкодозной считается КТ с лучевой нагрузкой 0,2 мЗв и менее. В ретроспективном исследовании НДКТ с итеративной реконструкцией в диагностике COVID-19 продемонстрировала чувствительность, специфичность и прогностическую ценность около 90%. Если у пациентов симптоматика наблюдалась более 48 ч, значения этих параметров увеличивались до 96%. У пациентов с положительной КТ вероятность заболевания повышалась с 43,2% (до теста) до 91,1% или 91,4% (после теста); у пациентов с отрицательной КТ вероятность заболевания снизилась с 43,2% (до теста) до 9,6% или 3,7% (после теста). Кроме того, НДКТ продемонстрировала аддитивное диагностическое преимущество у пациентов с сопутствующей бактериальной пневмонией или альтернативным диагнозом, отличным от COVID-19 [10]. Исследования в этом перспективном направлении активно продолжаются.

Цель исследования ― проанализировать качество и диагностическую ценность НДКТ-изображений лёгких после применения ASIR-алгоритма обработки, оценить возможности снижения лучевой нагрузки на пациента при диагностике COVID-19.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

В проспективном одноцентровом неконтролируемом исследовании приняли участие пациенты, проходившие стационарное лечение в инфекционном отделении МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследования КТ выполняли при поступлении и выписке пациента; в период госпитализации их повторяли по мере клинической необходимости, но не реже чем 1 раз в 5 дней. Первое исследование всем пациентам проводили в режиме стандартной КТ, последующие ― в режиме НДКТ.

Первичная конечная точка исследования ― отсутствие значимых потерь диагностической информации при проведении НДКТ в сравнении со стандартной КТ.

Критерии соответствия

К критериям соответствия относились верифицированное молекулярно-генетическими исследованиями (метод полимеразной цепной реакции, ПЦР) инфицирование новой коронавирусной инфекцией; прохождение стационарного лечения.

Условия проведения

Исследование выполнено в инфекционном отделении МНОЦ МГУ с участием госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Продолжительность исследования

Исследование проводилось с 21 апреля по 11 мая 2020 г.

Описание медицинского вмешательства

КТ лёгких и органов грудной клетки выполняли на 32-рядном компьютерном томографе Somatom Scope производства компании Siemens (ФРГ). Исследования выполняли с толщиной среза 1 мм. При первом исследовании использовали стандартный протокол КТ с напряжением тока на трубке 120 кВ и автоматическим модулированием силы тока на трубке в диапазоне 200–400 мА; при повторных КТ применяли протокол НДКТ с уменьшенными параметрами напряжения тока на трубке (100 или 110 кВ) и автоматической модуляцией тока на трубке в диапазоне 40–120 мА; для снижения лучевой нагрузки применяли алгоритм ASIR (Adaptive Statistical Iterative Reconstruction). Все полученные изображения в формате DICOM хранили в радиологической информационной сети (PACS/RIS) МНОЦ МГУ. Для обработки и анализа КТ использовали рабочие станции Syngo.via (Siemens, ФРГ).

Для оценки диагностической ценности НДКТ в сравнении со стандартной КТ было проведено анкетирование врачей отделения лучевой диагностики МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова. Анкета включала в себя сравнительную характеристику двух методик при выявлении следующих патологических процессов: уплотнение лёгочной ткани по типу матового стекла, уплотнение по типу матового стекла с ретикулярными изменениями (утолщённые междольковые перегородки; картина «лоскутного одеяла», «булыжной мостовой»), участки консолидации лёгочной ткани, лимфаденопатия. Врачи оценивали каждую из двух методик по пятибалльной шкале, где наихудшая выявляемость того или иного патологического процесса соответствовала 1 баллу, наилучшая ― 5, затем по каждому пункту вычисляли среднее арифметическое. В заключение предлагалось оценить в целом, эффективна ли диагностика COVID-19 с помощью НДКТ. Каждое исследование оценивалось двумя врачами, решение в каждом случае принималось независимо.

Основной исход исследования

Основной исход исследования: сопоставимая диагностическая ценность КТ, выполненной по стандартному протоколу, и НДКТ.

Этическая экспертиза

Тема данной статьи была утверждена на заседании ЛЭК Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ имени М.В. Ломоносова от 25 мая 2020 г. (в рамках научной темы по диагностике и лечению COVID-19 в МНОЦ).

Статистический анализ

Статистический анализ производили на базе программного обеспечения MS Office Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Участники исследования

В исследовании принял участие 151 пациент, проходивший стационарное лечение в инфекционном отделении МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова. Средний возраст пациентов 58±14,2 года; женщин 70 (46,4%), мужчин 81 (53,6%). Диагноз новой коронавирусной инфекции был подтверждён результатами ПЦР.

Основные результаты исследования

Характеристики первого по счёту исследования (стандартная КТ): средняя лучевая нагрузка 3,76±1,28 мЗв; средний компьютерно-томографический индекс дозы (Computed Tomography Dose Index, CTDI) 6,69±2,18 мГр; средняя поглощённая доза (Dose Length Product, DLP) 222,28±76,33 мГр/см; средняя сила тока на трубке 2165,97±682,83 мА/с; среднее напряжение на трубке 129,43±3,21 мВ. Характеристика последующих исследований (НДКТ): лучевая нагрузка 1,27±0,47 мЗв; CTDI 1,57±1,40 мГр; DLP 73,01±19,94 мГр/см; сила тока на трубке 1182,55±366,55 мА/с; напряжение на трубке 111,79±5,73 мВ. Если пациенту проводили несколько исследований НДКТ, то при вычислении статистических показателей учитывали среднее арифметическое между ними.

При сравнении стандартной и низкодозной КТ были получены следующие результаты: при проведении НДКТ лучевая нагрузка снижалась в среднем в 2,96 раза, CTDI ― в 2,6 раза, DLP ― в 3,1 раза, сила тока на трубке ― в 1,83 раза, напряжение на трубке ― в 1,2 раза. Данные значения суммированы в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика стандартной и низкодозной компьютерной томографии

Показатель | Стандартная КТ | Низкодозная КТ | Разница, раз |

Средняя лучевая нагрузка, мЗв | 3,76±1,28 | 1,27±0,47 | 2,96 |

CTDI, мГр | 6,69±2,18 | 1,57±1,40 | 2,6 |

DLP, мГр/см | 222,28±76,33 | 73,01±19,94 | 3,1 |

Средняя сила тока на трубке, мА/с | 2165,97±682,83 | 1182,55±366,55 | 1,83 |

Напряжение на трубке, мВ | 129,43±3,21 | 111,79±5,73 | 1,2 |

Примечание. КТ ― компьютерная томография; CTDI (Computed Tomography Dose Index) ― средний компьютерно-томографический индекс дозы; DLP (Dose Length Product) ― средняя поглощённая доза.

Результаты анкетирования врачей отделения лучевой диагностики МНОЦ МГУ по оценке диагностической точности НДКТ в сравнении со стандартной КТ отражены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты анкетирования врачей отделения лучевой диагностики МНОЦ МГУ

Характеристика | Стандартная КТ | НДКТ |

Выявление уплотнений лёгочной ткани по типу матовых стёкол | 5 | 5 |

Выявление участков уплотнения по типу матового стекла с ретикулярными изменениями (утолщённые междольковые перегородки) ― картина «лоскутного одеяла», «булыжной мостовой» | 5 | 4,43 |

Выявление участков консолидации лёгочной ткани | 5 | 5 |

Выявление лимфаденопатии | 5 | 4 |

Примечание. Указаны средние значения выставленных по каждому пункту баллов: минимальный балл ― 1, максимальный ― 5. КТ ― компьютерная томография; НДКТ ― низкодозная компьютерная томография.

Как видно из табл. 2, при НДКТ эффективность выявления основных признаков вирусной пневмонии и оценки динамики состояния пациента существенно не меняется в сравнении со стандартной КТ. Следует также отметить, что, согласно результатам анкетирования, 7 врачей (100% опрошенных) считают, что НДКТ в целом эффективна для диагностики COVID-19.

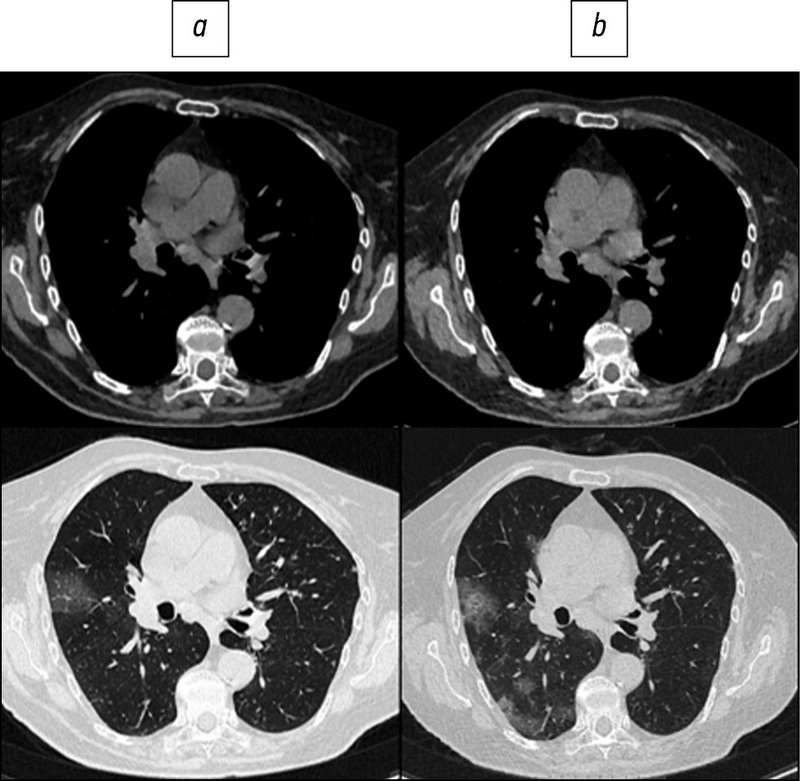

Рис. 1. Пациентка, 78 лет: стандартная компьютерная томография при поступлении выполнена с лучевой нагрузкой 2,5 мЗв (а), низкодозная компьютерная томография ― 1,0 мЗв (b).

Рис. 2. Пациент, 72 года: стандартная компьютерная томография при поступлении выполнена с лучевой нагрузкой 2,1 мЗв (а), низкодозная компьютерная томография ― 0,87 мЗв (b).

Рис. 3. Пациент, 60 лет: стандартная компьютерная томография при поступлении выполнена с лучевой нагрузкой 3,3 мЗв (а), низкодозная компьютерная томография ― 1,1 мЗв (b).

Рис. 4. Пациент, 46 лет: стандартная компьютерная томография при поступлении выполнена с лучевой нагрузкой 5,6 мЗв (а), низкодозная компьютерная томография ― 1,7 мЗв (b).

Рис. 5. Пациент, 40 лет: стандартная компьютерная томография при поступлении выполнена с лучевой нагрузкой 6,8 мЗв (а), низкодозная компьютерная томография ― 2,0 мЗв (b).

Рис. 6. Пациент, 56 лет: стандартная компьютерная томография при поступлении выполнена с лучевой нагрузкой 1,6 мЗв (а), низкодозная компьютерная томография ― 0,87 мЗв (b).

Приведём наглядные примеры клинических случаев (рис. 1–6), демонстрирующих схожесть диагностической ценности двух вышеописанных методик исследования. На столбцах слева (а) расположены изображения стандартной КТ, выполненной при поступлении пациента в стационар, на столбцах справа (b) ― НДКТ в динамике. Верхняя строчка изображений показывает режим лёгочного окна, нижняя ― режим медиастинального окна. Для сравнения приведены значения лучевой нагрузки в каждом случае. Временные интервалы между стандартной КТ и НДКТ составляли 2–7 дней. Таким образом, первичная конечная точка достигнута у всех пациентов, вовлечённых в исследование.

Нежелательные явления

В ходе исследования нежелательных явлений в результате КТ по стандартному протоколу и НДКТ не зафиксировано.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

Результаты проведённого исследования подтверждают отсутствие значимых потерь диагностической информации при НДКТ органов грудной клетки у пациентов с COVID-19. Таким образом, НДКТ грудной клетки может использоваться в рутинной практике для успешной диагностики данного заболевания.

Обсуждение основного результата исследования

В условиях отсутствия этиотропного лечения коронавирусной инфекции особенно важно диагностировать заболевание на ранней стадии и немедленно изолировать инфицированного человека. Согласно клиническим рекомендациям, диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований [11]. Задачей этиологической лабораторной диагностики является поиск РНК SARS-CoV-2 с помощью методов амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР с обратной транскрипцией, ОТ-ПЦР). Обнаружение возбудителя в мазке из носоглотки возможно уже за неделю до начала клинических проявлений инфекции [12]. Тем не менее получены данные о том, что ОТ-ПЦР может давать и ложноотрицательные результаты. Так, Ch. Long и соавт. [13] сообщили, что среди 36 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией у 35 пациентов на КТ были признаки характерной пневмонии, в то время как положительный результат ОТ-ПЦР в первый раз был получен только у 30 пациентов. Оставшиеся 6 случаев были подвергнуты повторному тестированию: у 3 из них положительный результат был получен при втором тестировании (через 2 дня), ещё у 3 ― при третьем (через 6 дней). Таким образом, чувствительность КТ составила 97,2%, ОТ-ПЦР при первом исследовании ― 84,6% [13]. В исследовании Y. Fang и соавт. [14] получили схожие результаты: чувствительность КТ оказалась равна 98%, ОТ-ПЦР ― 71% (при первом исследовании положительный результат был получен у 36 пациентов из 51 с симптомами пневмонии на КТ и подходящим эпидемиологическим анамнезом, при втором исследовании диагноз был подтверждён ещё у 12 пациентов, при третьем ― у 2, при четвёртом ― у 1). Среди причин того, что чувствительность ОТ-ПЦР в диагностике коронавирусной инфекции оказалась ниже, чем КТ, можно предположить следующие: несовершенство технологий амплификации нуклеиновых кислот; вариабельность порога чувствительности тестов разных производителей; низкая вирусная нагрузка; неправильная техника взятия материала для анализа. Кроме того, количество вирусных частиц варьирует в зависимости от того, откуда взят материал для анализа: имеются данные, что предпочтительнее всего первично исследовать мокроту, следом по чувствительности стоит мазок из носоглотки [15]. Таким образом, даже несмотря на отрицательный результат ОТ-ПЦР, при наличии у пациента характерных симптомов и эпидемиологического анамнеза рекомендуется КТ для визуализации изменений в лёгких. При обнаружении на КТ признаков пневмонии необходимо принять меры к экстренной изоляции пациента, после чего следует провести повторный лабораторный анализ.

В условиях возросшего количества КТ-исследований встаёт вопрос о значительном повышении лучевой нагрузки и ассоциированным с ней риском: так, имеются данные, что порядка 2% онкологических заболеваний в США связаны с радиационными дозами, полученными в результате КТ [16]. Несмотря на отсутствие больших эпидемиологических исследований по этой тематике, имеется большое количество данных относительно радиационно-индуцированного рака у выживших после сброшенных на Японию в 1945 г. атомных бомб. В подгруппе людей, получивших дозы облучения в диапазоне от 5 до 150 мЗв, наблюдалось значительное увеличение общего риска развития рака, средняя доза в этой подгруппе составляла 40 мЗв [17], а средняя эффективная доза облучения при стандартной КТ органов грудной клетки составляет 5 мЗв [18]. Относительно же НДКТ грудной клетки с лучевой нагрузкой порядка 0,4 мЗв в настоящее время не получено достаточных доказательств эффективности в контексте скрининга и диагностики коронавирусной инфекции [3].

Доза облучения, получаемая пациентом по время КТ-исследования, зависит от силы тока на трубке, напряжения, времени сканирования, толщины среза, объёма сканирования и шага. Хотя при использовании современных моделей спиральных томографов время сканирования сокращается, радиационное облучение порой даже возрастает из-за увеличения силы тока и объёма сканирования. В данных условиях разумно прибегнуть к методикам снижения дозы облучения. Известно, что доза прямо пропорциональна току на трубке; в последнее время было проведено несколько исследований, показавших, что выполнение НДКТ грудной клетки при 10–140 мАс не даёт серьёзного снижения качества изображений, и на них всё ещё обнаруживаются узелковые структуры [19–21]. В исследовании X. Zhu и соавт. [22] показано, что имеется линейная корреляция между током на трубке и поглощённой дозой при постоянном напряжении и времени сканирования, а также оценена целесообразность оптимизации дозы облучения за счёт уменьшения тока на трубке. Путём сравнения изображений, получаемых при разных значениях CTDI, было определено пороговое значение данного параметра, позволяющее получать изображения без существенной потери информативности (25 мАс), причём с увеличением толщины срезов потеря качества изображения происходила медленнее. Статистический анализ не выявил существенной разницы между изображениями, полученными при 115; 40 и 25 мАс. Таким образом, 25 мАс и более ― это приемлемый параметр экспозиции для обеспечения удовлетворительного качества изображения для КТ грудной клетки; при этом CTDI при 25 мАс снижается на 70% по сравнению с CTDI при 115 мАс. Несмотря на точность данного параметра, клиницистам стоит учитывать, что его значение может варьировать при использовании различных систем КТ; кроме того, необходимо корректировать его с учётом биологических особенностей пациентов (например, доза облучения должна быть увеличена для пациентов с ожирением и при исследовании верхней доли лёгкого из-за ложной тени, вызываемой лопаткой). Полученные в данном исследовании пороговые значения параметра CDTI согласуются с результатами исследования T. Kubo и соавт. [23], в котором стандартная и низкодозная КТ сравнивались при определении основных характеристик образований в лёгких, позволяющих подтвердить или исключить злокачественную природу. Параметров 20–50 мАс оказалось достаточно для определения природы образования без проведения дополнительной стандартной КТ. При определении таких параметров образований, как структура, характеристика краёв, кальцификация, дольчатость, а также реакция плевры, стандартная и низкодозная КТ показали одинаковую эффективность.

В течение многих лет дискутабельным оставался вопрос, безопасно ли применять НДКТ для скрининга онкологических заболеваний, например, рака лёгких [24]. В исследовании C. Rampinelli и соавт. [25] были проанализированы возможные риски развития радиационных рака лёгких и лейкемии у здоровых людей, которые в течение 10 лет регулярно проходили скрининг с использованием НДКТ. Оказалось, что суммарная кумулятивная доза радиации составила примерно 9 мЗв для мужчин и 13 мЗв для женщин, что эквивалентно одному стандартному исследованию КТ. Кроме того, учитывая, что средняя доза от фоновых источников в США составляет примерно 30 мЗв за 10 лет, можно заключить, что на долю скрининга с помощью НДКТ приходится лишь 1/3 от воздействия естественного радиационного фона за аналогичный период времени. Результаты исследования показали, что после 10 лет скрининга с помощью НДКТ у 5203 бессимптомных пациентов в возрасте старше 50 лет, имеющих стаж курения более 20 пачко-лет, примерно 1,5 случая рака лёгких и 2,4 случая других видов рака были вызваны воздействием радиации. По сравнению с количеством выявленных случаев рака лёгких можно подсчитать, что на каждый радиационно-индуцируемый рак приходится порядка 100 выявленных посредством скрининга раков. Кроме того, результаты исследования скрининга НДКТ в популяции курильщиков в возрасте 55–74 лет показали снижение смертности от рака лёгких на 20% [26]. Все эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на возможные риски, связанные с воздействием радиационного излучения, метод НДКТ в целом безопасен и эффективен для многократного повторения в рамках скрининга или отслеживания динамики состояния пациента в стационаре. Не вызывает сомнений важность применения НДКТ для снижения лучевой нагрузки и обеспечения большей безопасности исследования для пациента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При сравнительном анализе эффективности и диагностической ценности НДКТ и КТ, выполняемой по стандартному протоколу, выявлено, что НДКТ является не только полноценной альтернативой, но также и более предпочтительным вариантом, т.к. её проведение позволяет существенно снизить лучевую нагрузку на пациента. С учётом того, что при стационарном лечении COVID-19 пациент проходит через несколько визуализирующих исследований, вопрос о радиационной безопасности встаёт остро. По мнению практикующих врачей, объём информации, предоставляемый НДКТ, не уступает по качеству и точности стандартной методике КТ, поэтому для исследований в динамике целесообразно предпочесть НДКТ ― метод, позволяющий снизить лучевую нагрузку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Вклад авторов. Д.А. Филатова ― поиск публикаций по теме статьи, написание текста рукописи; В.Е. Синицын ― концепция исследования, экспертная оценка информации, редактирование текста рукописи, утверждение финальной версии; Е.А. Мершина ― формирование набора данных, экспертная оценка информации, редактирование текста рукописи, утверждение финальной версии. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.

Authors’ contribution. D.A. Filatova ― search for publications on the article topic, writing the text of the manuscript; V.E. Sinitsin ― the concept of research, expert evaluation of information, editing the text of the manuscript, final version approval; E.A. Mershina ― formation of a data set, expert evaluation of information, editing of the text of the manuscript, final version approval. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.

Об авторах

Дарья Андреевна Филатова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.

Email: dariafilatova.msu@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-0894-1994

SPIN-код: 2665-5973

Медицинский научно-образовательный центр

Россия, 143430, Московская обл., п.г.т. Нахабино, ул. Школьная, д. 1аВалентин Евгеньевич Синицын

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Email: vsini@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-5649-2193

SPIN-код: 8449-6590

Доктор медицинских наук, профессор, медицинский научно-образовательный центр

Россия, МоскваЕлена Александровна Мершина

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Email: elena_mershina@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-1266-4926

SPIN-код: 6897-9641

Кандидат медицинских наук, доцент, медицинский научно-образовательный центр

Россия, МоскваСписок литературы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Временные методические рекомендации: профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции. Версия 8 (03.09.2020). Москва, 2020. Режим доступа: https://base.garant.ru/74596434/. Дата обращения: 14.03.2021.

- Романов Б.К. Коронавирусная инфекция COVID-2019//Безопасность и риск фармакотерапии. 2020. Т. 8, № 1. С. 3–8. doi: 10.30895/2312-7821-2020-8-1-3-8

- Морозов С.П., Проценко Д.Н., Сметанина С.В., и др. Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов: препринт № ЦДТ – Версия 2 от 17.04.2020. Москва; 2020. 78 с.

- Udugama B., Kadhiresan P., Kozlowski H.N., et al. Diagnosing COVID-19: The disease and tools for detection//ACS Nano. 2020. Vol. 14, N 4. P. 3822–3835. doi: 10.1021/acsnano.0c02624.

- Zhao W., Zhong Z., Xie X., et al. Relation between chest ct findings and clinical conditions of coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: a multicenter study//AJR Am J Roentgenol. 2020. Vol. 214, N 5. P. 1072–1077. doi: 10.2214/AJR.20.22976

- Beregi J.P., Greffier J. Low and ultra-low dose radiation in CT: Opportunities and limitations//Diagn Interv Imaging. 2019. Vol. 100, N 2. P. 63–64. doi: 10.1016/j.diii.2019.01.007.

- Cheng L., Fang T., Tyan J. Fast Iterative adaptive reconstruction in low-dose CT imaging//2006 International Conference on Image Processing. Atlanta: GA: IEEE; 2006. P. 889–892. Режим доступа: https://ieeexplore.ieee.org/document/4106673/. Дата обращения: 14.03.2021.

- Hara A.K., Paden R.G., Silva A.C., et al. Iterative reconstruction technique for reducing body radiation dose at CT: feasibility study//AJR Am J Roentgenol. 2009. Vol. 193, N 3. P. 764–771. doi: 10.2214/AJR.09.2397.

- Prakash P., Kalra M., Kambadakone A., et al. Reducing abdominal CT radiation dose with adaptive statistical iterative reconstruction technique//Invest Radiol. 2010. Vol. 45, N 4. P. 202–210. doi: 10.1097/RLI.ob013e3181dzfeec

- Chen L.G., Wu P.A., Sheu M.H., et al. Automatic current selection with iterative reconstruction reduces effective dose to less than 1 mSv in low-dose chest computed tomography in persons with normal BMI//Medicine (Baltimore). 2019. Vol. 98, N 28. P. e16350. doi: 10.1097/MD.0000000000016350.

- Dangis A., Gieraerts C., De Brueker Y., et al. Accuracy and reproducibility of low-dose submillisievert chest CT for the diagnosis of COVID-19//Radiology Cardiothoracic Imaging. 2020. Vol. 2, N 2. P. e200196. doi: 10.1148/ryct.2020200196

- Sethuraman N., Jeremiah S.S., Ryo A. Interpreting diagnostic tests for SARS-CoV-2//JAMA. 2020. Vol. 323, N 22. P. 2249–2251. doi: 10.1001/jama.2020.8259.

- Long C., Xu H., Shen Q., et al. Diagnosis of the Coronavirus disease (COVID-19): rRT-PCR or CT?//Eur J Radiology. 2020. Vol. 126. P. 108961. doi: 10.1016/j.ejrad.2020.108961

- Fang Y., Zhang H., Xie J., et al. Sensitivity of chest CT for COVID-19: comparison to RT-PCR//Radiology. 2020. Vol. 296, N 2. P. E115–E117. doi: 10/1148/radiol.2020200432

- Yang Y., Yang M., Shen C., et al. Evaluating the accuracy of different respiratory specimens in the laboratory diagnosis and monitoring the viral shedding of 2019-nCoV infections//medRxiv. 2020. doi: 10.1101/2020.02.11.20021493

- Brenner D.J., Hall E.J. Computed tomography — an increasing source of radiation exposure//N Engl J Med. 2007. Vol. 357, N 22. P. 2277–2284. doi: 10.1056/NEJMra072149

- Pierce D.A., Preston D.L. Radiation-related cancer risks at low doses among atomic bomb survivors//Radiat Res. 2000. Vol. 154, N 2. P. 178–186. doi: 10.1667/0033-7587(2000)154[0178:rrcral]2.0.co;2

- Маткевич Е.И., Синицын В.Е., Мершина Е.А. Сравнительный анализ доз облучения пациентов при компьютерной томографии в федеральном лечебном учреждении//Вестник рентгенологии и радиологии. 2016. Т. 97, № 1. С. 33–39. doi: 10.20862/0042-4676-2016-97-1-33-40

- Naidich D.P., Marshall C., Gribbin C., et al. Low-dose CT of the lungs: preliminary observations//Radiology. 1990. Vol. 175, N 3. P. 729–731. doi: 10.1148/radiology.175.3.2343122

- Prasad S.R., Wittram C., Sherard J.A., et al. Standard-dose and 50%-reduced-dose chest CT: comparing the effect on image quality//AJR Am J Roentgenol. 2002. Vol. 179, N 2. P. 461–465. doi: 10.2214/ajr.179.2.1790461

- Zwirewich C.V., Mayo J.R., Müller N.L. Low-dose high-resolution CT of lung parenchyma//Radiology. 1991. Vol. 180, N 2. P. 413–417. doi: 10.1148/radiology.180.2.2068303.

- Zhu X., Yu J., Huang Z. Low-dose chest CT: optimizing radiation protection for patients//AJR Am J Roentgenol. 2004. Vol. 183, N 3. P. 809–816. doi: 10.2214/ajr.183.3.1830809

- Kubo T., Ohno Y., Takenaka D., et al. Standard-dose vs. low-dose CT protocols in the evaluation of localized lung lesions: Capability for lesion characterization – iLEAD study//Eur J Radiol Open. 2016. Vol. 3. P. 67–73. doi: 10.1016/j.ejro.2016.03.002

- Гомболевский В.А., Чернина В.Ю., Блохин И.А. Основные достижения низкодозной компьютерной томографии в скрининге рака легкого//Туберкулез и болезни легких. 2021. Т. 99. № 1. С. 61–70. doi: 10.21292/2075-1230-2021-99-1-61-70

- Rampinelli C., De Marco P., Origgi D., et al. Exposure to low dose computed tomography for lung cancer screening and risk of cancer: secondary analysis of trial data and risk-benefit analysis//BMJ. 2017. Vol. 356. P. j347. doi: 10.1136/bmj.j347

- Chiles C. Lung cancer screening with low dose CT//Radiol Clin North Am. 2014. Vol. 52, N 1. P. 27–46. doi: 10.1016/j.rcl.2013.08.006.

Дополнительные файлы