Оценка поглощённых доз в плоде у беременных при компьютерной томографии: систематический обзор

- Авторы: Водоватов А.В.1, Гольченко О.А.2, Мащенко И.А.3, Алексеева Д.В.3, Чипига .А.1,3, Хуторной И.В.4, Козлова П.В.3, Труфанов Г.Е.3, Дружинина П.С.1, Рыжов С.А.5, Солдатов И.В.5

-

Учреждения:

- Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева

- Городская поликлиника № 19

- Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

- Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

- Выпуск: Том 4, № 2 (2023)

- Страницы: 170-184

- Раздел: Систематические обзоры

- Статья получена: 05.06.2023

- Статья одобрена: 19.06.2023

- Статья опубликована: 12.07.2023

- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/472150

- DOI: https://doi.org/10.17816/DD472150

- ID: 472150

Цитировать

Аннотация

Обоснование. Отсутствие в отечественной практике утверждённых методик расчёта и систематизированных данных в отношении доз облучения плода при рентгенорадиологических исследованиях у беременных затрудняет их практическое применение. Данная проблема особенно актуальна для компьютерной томографии как широко распространённого высокоинформативного метода лучевой диагностики, ассоциированного со значительными уровнями облучения пациентов.

Цель ― систематизировать существующие данные о поглощённых дозах в плоде при проведении компьютерной томографии.

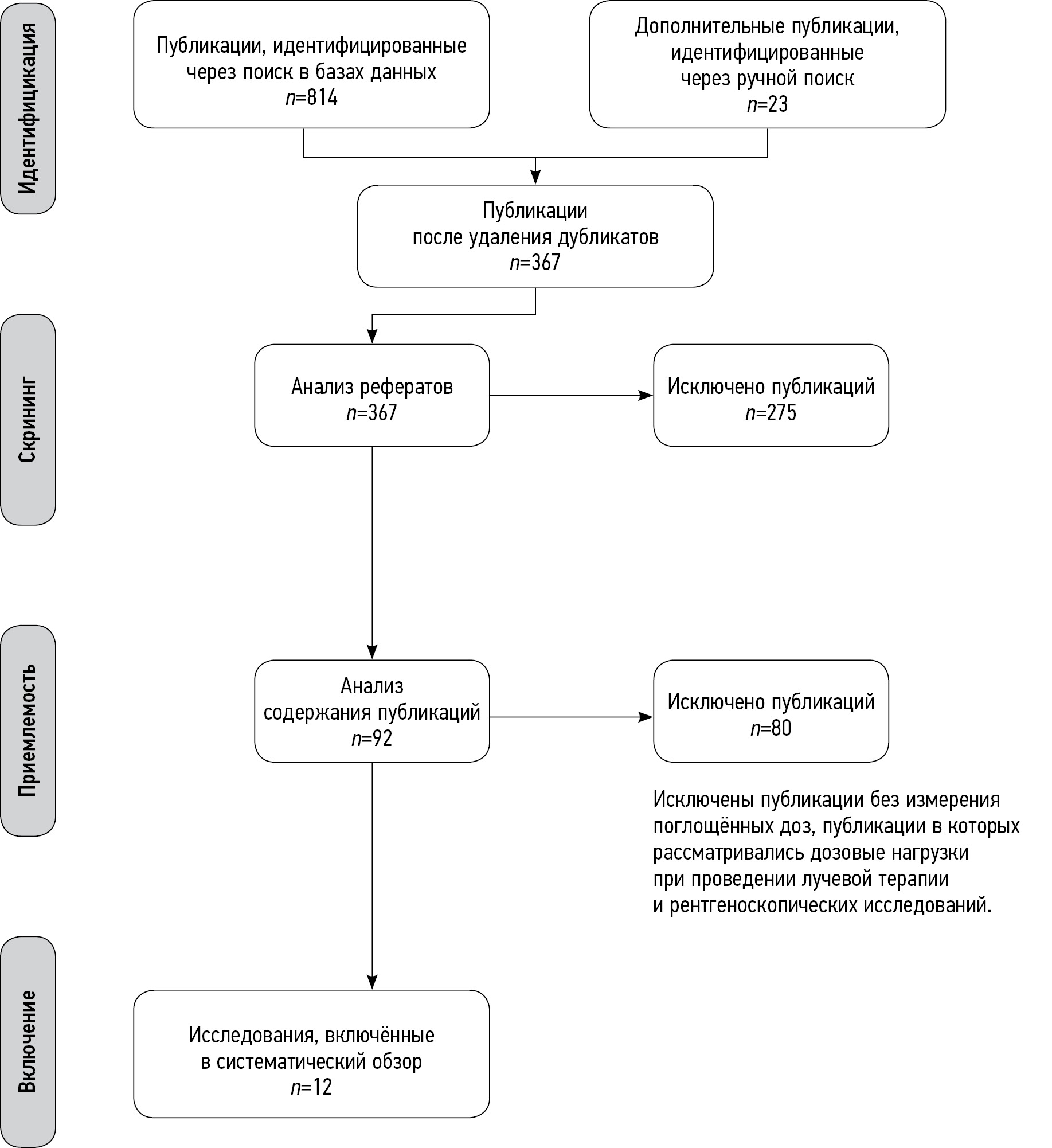

Материалы и методы. Проведены поиск и анализ публикаций на русском и английском языках. Поиск осуществлялся в системах PubMed/Medline, Google Scholar и еLibrary. В окончательный анализ включено 12 публикаций, в том числе 8 исследований с использованием антропоморфных фантомов, 3 ретроспективных и 1 проспективное клиническое исследование.

Результаты. Наиболее высокие значения поглощённых доз в плоде получены при проведении компьютерных сканирований брюшной полости и малого таза, а также сканировании всего тела. Во включённых в обзор публикациях не зафиксировано превышения предельно допустимой дозы облучения плода.

Заключение. При проведении однократных однофазных компьютерных сканирований у беременных превышение допустимого порога поглощённой дозы 100 мГр в плоде маловероятно независимо от зоны сканирования, что позволяет назначать исследование при наличии клинических показаний. Однако этот порог может быть превышен при многократных или многофазных исследованиях методом компьютерной томографии брюшной полости и малого таза, а также всего тела при травме. В таких случаях мультидисциплинарной командой специалистов по радиационной безопасности (врачи-рентгенологи и клинические специалисты) должна быть проведена дополнительная оценка рисков.

Полный текст

ОБОСНОВАНИЕ

Безопасное проведение рентгенорадиологических методов диагностики во время беременности является приоритетом как для рентгенологов, так и врачей других специальностей. До середины XX века методы медицинской визуализации с применением источников ионизирующего излучения широко использовались в акушерстве с диагностической и терапевтической целью, пока не появились экспериментальные и эпидемиологические данные о воздействии ионизирующего излучения на развитие плода. После этого Международной комиссией по радиационной защите был установлен ряд ограничений на использование источников ионизирующего излучения у беременных [1].

Негативные эффекты ионизирующего излучения принято разделять на две группы ― детерминированные и стохастические.

Детерминированные эффекты ― непосредственное повреждение или гибель клеток в результате облучения выше порогового значения. Вероятность возникновения этих эффектов зависит от дозы облучения и гестационного возраста плода. Основными рисками для плода являются врождённые пороки развития внутренних органов и центральной нервной системы (неврологические нарушения и задержки развития). Степень выраженности детерминированных эффектов пропорциональна дозе и частоте исследований.

Чувствительность плода к облучению зависит от гестационного возраста. Наиболее опасно воздействие облучения в период органогенеза (с 5-й по 17-ю неделю гестационного возраста, или с 3-й по 15-ю неделю с момента зачатия). Во втором и третьем триместре устойчивость плода к облучению повышается, однако воздействие в дозе более 500 мГр во втором и третьем триместрах также может привести к неблагоприятным последствиям, включая задержку роста и пороки развития [2].

Согласно современным представлениям, пороговое значение поглощённой дозы в плоде, не приводящей к возникновению негативных эффектов, составляет 100 мГр [3, 4]. По данным международных профессиональных сообществ (Международная комиссия по радиационной защите; Национальный комитет по радиационной защите США; Американский колледж радиологов; Американский колледж акушеров-гинекологов), риск самопроизвольного прерывания беременности и возникновения серьёзных пороков развития у плода, подвергшегося облучению в дозе менее 50 мГр, пренебрежимо мал [3–6].

Стохастические эффекты ― изменения, индуцированные облучением в отдельных клетках, которые потенциально могут привести к развитию злокачественных новообразований. Стохастические эффекты не имеют порога, и данные об уровне риска их возникновения неоднозначны [7]. Согласно практическим рекомендациям Американского колледжа радиологов, поглощённая доза в плоде 20 мГр соответствует риску возникновения онкологических заболеваний 1/125 в дополнение к фоновой заболеваемости [6]. По данным Международной комиссии по радиационной защите, риск возникновения онкологических заболеваний у плода ниже и составляет 1/500 при поглощённой дозе в плоде 30 мГр. В отечественной практике исследований, посвящённых оценке риска развития радиационно-индуцированных раков и наследственных эффектов у плода при медицинском облучении, не проводилось [8].

Совершенствование методов медицинской визуализации приводит к расширению спектра их применения в дифференциальной диагностике ряда жизнеугрожающих патологий, что требует оценки безопасности их использования у беременных. Наиболее достоверным способом оценки профиля безопасности методов медицинской визуализации у беременных является количественная оценка уровня облучения плода. При этом необходимо сосредоточиться на патологических состояниях, при которых различные рентгенорадиологические исследования применяются у беременных пациенток наиболее часто: ТЭЛА (тромбоэмболия лёгочной артерии), диссекция аорты, политравма, мочекаменная болезнь, острый аппендицит и диагностика поражения лёгких при новой коронавирусной инфекции COVID-19 [9–12].

Определяющим фактором при выборе метода визуализации у беременных является безопасность исследования для плода [6]. Для снижения возможных рисков развития негативных эффектов должны применяться рекомендации по обеспечению радиационной защиты беременных пациенток. К сожалению, в настоящее время такие рекомендации в отечественной практике отсутствуют. Отсутствуют и отечественные данные по дозам облучения плода при применении тех или иных методов медицинской визуализации [8]. С целью обобщения и анализа современных данных по уровням облучения плода при проведении наиболее высокодозового рентгенорадиологического метода исследования ― компьютерной томографии (КТ) ― авторами был проведён систематический обзор.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Систематический обзор, выполненный по стандартам PRISMA (2009).

Литературный поиск

В качестве материала исследования использованы научные публикации из библиографических баз Pubmed/ Medline, Google Scholar, eLibrary. Дополнительно были рассмотрены существующие иностранные и отечественные рекомендации по применению рентгенорадиологических исследований у беременных.

Ключевые слова: CT, pregnancy, radiation risk, organ dose, diagnostic imaging, fetal risks pregnancy radiation, компьютерная томография, поглощённые дозы в плоде.

После осуществления поискового запроса в базах данных по ключевым словам были исключены дублирующие результаты. Анализ текстового содержания отобранных статей, включая такие параметры, как год публикации, дизайн исследований, цель, методология и результаты, позволил исключить публикации, посвящённые неионизирующим методам лучевой диагностики. Из результатов систематического обзора были исключены те, в которых не проводилось измерения поглощённых доз в плоде и матке, а также исследования, посвящённые оценке дозовых нагрузок при проведении лучевой терапии и рентгеноскопических исследований. Таким образом, в итоговые результаты систематического обзора было включено 12 публикаций.

Дизайн исследования представлен на рис. 1.

Рис. 1. Дизайн исследования в схеме PRISMA.

Оцениваемые параметры

В рамках систематического обзора отобранные публикации оценивались по следующим параметрам: поглощённая доза в плоде/эмбрионе, срок гестации, патологическое состояние, анатомическая область исследования, метод оценки поглощённой дозы и количество исследуемых случаев КТ у беременных.

В оценку результатов систематического обзора вошли как данные клинических исследований, так и экспериментальные работы с применением антропоморфных фантомов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего по поисковым запросам «CT radiation risk in pregnancy», «fetal absorbed doses from diagnostic imaging», «CT fetal dosimetry», «оценка доз облучения плода при КТ» в период с 2007 по 2022 год в библиографических базах Pubmed/Medline, Google Scholar, eLibrary было найдено 837 литературных источников. После предварительного анализа и удаления дублирующихся публикаций в обзор было включено 12 исследований на английском и русском языках, среди них 8 исследований с использованием антропоморфных фантомов, 3 ретроспективных и 1 проспективное клиническое исследование. Каждое исследование оценивалось по параметрам типа и вида исследований, способа измерения и расчёта поглощённых доз. Сводная информация по исследованиям представлена в табл. 1–7.

Таблица 1. Характеристики исследований с использованием антропоморфных фантомов

Источник | Способ измерения доз | Расчёт поглощённых доз |

Angel и соавт., 2008 [15] | Не представлен | ImPACT; MC; CT Expo |

Begano и соавт., 2020 [33] | TLD | VirtualDose CT |

Doshi и соавт., 2008 [36] | TLD | По данным TLD-измерений |

Kelaranta и соавт., 2017 [14] | MOSFET | ImPACT MC |

Водоватов и соавт., 2021 [8] | Не представлен | NCICT3.0 |

Gilet и соавт., 2011 [37] | TLD | По данным TLD-измерений |

Gu и соавт., 2009 [13] | MOSFET | MCNPX По данным MOSFET-измерений |

Jaffe и соавт., 2008 [26] | MOSFET | По данным MOSFET-измерений |

Примечание. TLD (thermoluminescent dosimeter) ― термолюминесцентная дозиметрия; MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) ― МОП-транзисторная дозиметрия.

Таблица 2. Характеристики клинических исследований

Статья | Вид исследования | Расчёт поглощённых доз |

Lazarus и соавт., 2009 [29] | Ретроспективное клиническое | Не представлено |

Goldberg-Stein и соавт., 2011 [16] | Ретроспективное клиническое | ImPACT |

Litmanovich и соавт., 2009 [32] | Проспективное клиническое | ImPACT |

Lazarus и соавт., 2007 [30] | Ретроспективное клиническое | Не представлено |

Таблица 3. Протоколы компьтерно-томографических сканирований для антропоморфных фантомов

Источник | Модель КТ-аппарата | Напряжение, кВ | Экспозиция, мАс | Питч фактор | Срок беременности, нед | Длина сканирования, см |

Angel и соавт., 2008 [15] | LightSpeed 16, GE | 120 | 100–300 | 1,375 | 5–36 | 46,2 |

Begano и соавт., 2020 [33] | Definition Flash CT (Siemens Healthineers, Germany) | 120 | 85 | 1,5 | 28–38 | 32 см ― стандартная программа; 22 см ― короткая программа |

Doshi и соавт., 2008 [36] | Siemens Sensation 16 Siemens Somatom Emotion/ Marconi MX8000 | 100–130 | 125–250 | 1,25 | 35–40 | 32 см ― стандартная программа; 27 см ― короткая программа |

Gilet и соавт., 2011 [37] | LightSpeed 4 LightSpeed 16 LightSpeed 64 VCT, GE Healthcare | 120 | 100–500 | 1,375–1,5 | 5, 10, 18, 32 | 32 |

Gu и соавт., 2013 [13] | LightSpeed 16 GE-MDCT | 80–140 | 100 | 1,375 | 15,20,31 | 22 см ― грудная клетка; 36 см ― брюшная полость |

Kelaranta и соавт., 2017 [14] | LightSpeed 64-MDCT GE | 100–120 | 100–300 | 1,375 | 12, 20, 28, 38 | 27 см ― грудная клетка; 32 см ― брюшная полость; 94 см ― травма |

Водоватов и соавт., 2021 [8] | Ingenuity 128, Philips/ Somatom Definition AS, Siemens/ Somatom Scope, Siemens/ Emotion 16, Siemens | 100–130 | 60–142 | 1,048–1,5 | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 38 | 33 |

Jaffe и соавт., 2008 [26] | GE LightSpeed 16-MDCT | 140 | 300–380 | 0,9–1,75 | 5 | 32 |

Таблица 4. Протоколы компьтерно-томографических сканирований для беременных пациенток

Источник | Модель КТ-аппарата | Напряжение, кВ | Экспозиция, мАс | Питч-фактор | Срок беременности, нед | Область исследования (анатомические ориентиры) |

Lazarus и соавт., 2007 [30] | Either single-detector row scanner (CTI GE Healthcare, Waukesha, Wis), 4 MDCT Lightspeed; GE Healthcare) 16-MDCT Somatom; Siemens, Malvern | 140 | - | - | 5–40 | Брюшная полость |

Lazarus и соавт., 2009 [29] | - | - | - | - | - | Голова Грудная клетка Брюшная полость и малый таз |

Litmanovich и соавт., 2009 [32] | 64-MDCT LightSpeed VCT | 100 | 200 | 0,984 | 5–36 | Грудная клетка От дуги аорты до купола диафрагмы 19,846±2,98 cм |

Goldberg-Stein и соавт., 2011 [16] | LightSpeed Plus, LightSpeed 16 Pro, LightSpeed Qx/I, HighSpeed RP,HighSpeed CT/GE Healthcare) | 120–140 | 180–716 | 0,9–1,5 | 5–36 | Брюшная полость и малый таз |

Таблица 5. Систематизированные данные оценки поглощённых доз в плоде при компьютерной томографии грудной клетки

Источник | Объёмный CTDI, мГр | DLP, мГр×см | Срок беременности, нед | Поглощённая доза в плоде, средние значения, мГр | Поглощённая доза в матке, средние значения, мГр |

В исследованиях на фантомах | |||||

Kelaranta и соавт., 2017 [14] | 1,34–1,97 | 476,63– 582,22 | 12 20 28 38 | 0,03 0,08 0,14 0,22 | 0,04 0,09 0,29 1,13 |

Doshi и соавт., 2008 [36] | - | - | 35–40 | 0,23 | - |

Begano и соавт., 2020 [33] | 1,5–4,0 | 44–137 | 28–38 | 0,02–0,12 | - |

Gilet и соавт., 2011 [37] | - | - | 5–32 | 0,33–0,77 | - |

Gu и соавт., 2013 [13] | 8,1–14,7 | - | 15 20 31 | 0,13 0,21 0,26 | 0,17 0,33 0,37 |

Водоватов и соавт., 2021 [8] | 5,6–9,3 | 185–306 | 8 10 15 20 25 30 35 38 | 0,09 0,10 0,08 0,13 0,12 0,16 0,39 0,52 | 0,09 0,10 0,07 0,09 0,11 0,15 0,33 0,64 |

В клинических исследованиях | |||||

Litmanovich и соавт., 2009 [32] | 5,21 | 105,65 | 5–38 | 0,02 | - |

Lazarus и соавт., 2009 [29] | - | - | I, II, III триместр | 0,22 | - |

Примечание. CTDI (computed tomography dose index) ― компьютерно-томографический индекс дозы; DLP (dose length product) ― произведение дозы на длину сканирования.

Таблица 6. Систематизированные данные оценки поглощённых доз в плоде при компьютерной томографии брюшной полости и малого таза

Источник | Объёмный CTDI, мГр | DLP, мГр×см | Срок беременности, нед | Поглощённая доза в плоде, средние значения, мГр | Поглощённая доза в матке, средние значения, мГр |

В исследованиях на фантомах | |||||

Kelaranta и соавт., 2017 [14] | 2,63–3,91 | 102,34–151,86 | 12 20 28 38 | 4,7 5,5 4,8 4,8 | 5,1 5,8 4,9 5,1 |

Angel и соавт., 2008 [15] | - | - | 5 12 15 20 25 30 35 | - 14,2 11,2 8,5 12,3 9,7 10,4 | 11,8 |

Gu и соавт., 2013 [13] | - | - | 15 | 6,9 | - |

Gilet и соавт., 2011 [37] | - | - | 5, 10, 18, 32 | 15–20,5 | - |

В клинических исследованиях | |||||

Lazarus и соавт., 2009 [29] | - | - | I, II, III триместр | 17,1 | - |

Lazarus и соавт., 2007 [30] | - | - | 5–40 | 16 | - |

Goldberg-Stein и соавт., 2011 [16] | - | - | 5–36 | 24,8 | - |

Примечание. CTDI (computed tomography dose index) ― компьютерно-томографический индекс дозы; DLP (dose length product) ― произведение дозы на длину сканирования.

Таблица 7. Систематизированные данные оценки поглощённых доз в плоде при компьютерной томографии при травме в исследованиях на фантомах

Источник | CTDI, мГр | DLP, мГр×см | Срок беременности, нед | Поглощённая доза в плоде, средние значения, мГр | Поглощённая доза в матке, средние значения, мГр |

Kelaranta и соавт., 2017 [14] | 4,74–5,79 | 45,18–66,52 | 12 20 28 38 | 10,6 11,2 10,1 9,9 | 11,3 12,6 10,3 10,7 |

Jaffe и соавт., 2008 [26] | 6,55–26,02 | - | 5 | 18,0 | - |

Измерение и расчёт поглощённых доз

Измерения осуществлялись методами термолюминесцентной (thermoluminescent dosimeter, TLD) или МОП-транзисторной (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) дозиметрии. В 2 из 8 исследований использовалась технология виртуальных фантомов, которая подразумевает математическое моделирование поглощённых доз.

Оценка поглощённых доз осуществлялась по результатам измерений или с использованием специализированного программного обеспечения для оценки поглощённых доз в радиочувствительных органах и тканях (IMPACT MC, CT EXPO, NCICT 3.0, Virtual dose CT).

Расчёт поглощённых доз в 2 из 4 клинических исследований осуществлялся при помощи специализированной программы расчёта ImPACT, в двух других исследованиях информация о методах расчёта не приведена.

Срок беременности, моделированный в антропоморфных фантомах, варьировал в диапазоне от 5 до 40 недель. В 5 из 8 исследований длина сканирования составляла 32 см, что соответствует длине стандартного фантома. В 4 исследованиях дополнительно использовались программы с уменьшением длины сканирования, а в 3 ― с увеличением.

Сравнительный анализ

Сравнение поглощённых доз в плоде проводилось в нескольких группах, разделённых в соответствии с анатомическими областями сканирования: органы грудной клетки, брюшной полости и малого таза, исследования всего тела при травме (см. табл. 5–7).

Учитывая представленные данные исследований на фантомах, с целью определения общих закономерностей в изменении поглощённой дозы в зависимости от срока беременности и области сканирования, между собой были объединены результаты двух пар исследований ― А.В. Водоватова и соавт. [8] и J. Gu и соавт. [13], А. Kelaranta и соавт. [14] и Е. Angel и соавт. [15]. В данных исследованиях были сопоставимы сроки беременности и области сканирования: грудная клетка в исследованиях А.В. Водоватова и J. Gu, брюшная полость и малый таз в исследованиях А. Kelaranta и Е. Angel, а также указаны сходные технические параметры сканирования ― экспозиция, питч-фактор и напряжение. Сопоставимость вышеперечисленных данных позволила объединить результаты указанных исследований для проведения сравнительного анализа. Результаты сравнительного анализа представлены на рис. 2. Следует отметить факт существенно меньшей поглощённой дозы в плоде при сканировании органов грудной клетки по сравнению со сканированием брюшной полости. Кроме того, имеет место тенденция незначительного снижения поглощённой дозы в плоде при КТ органов грудной клетки по мере увеличения срока беременности. Для подтверждения указанных закономерностей необходимо проведение дальнейших исследований с увеличением статистической мощности.

Рис. 2. Сводные результаты по дозиметрии плода при исследованиях органов грудной клетки (работы под руководством А.В. Водоватова [8] и J. Gu [13]) и брюшной полости (работы под руководством А. Kelaranta [14] и Е. Angel [15]) с моделированием линии регрессии LOESS и 95% доверительного интервала.

Наконец, можно с уверенностью сказать, что представленное в нормативно-методических документах ограничение поглощённой дозы в плоде 100 мГр [3, 5] значимо превышает наблюдаемые уровни облучения плода при проведении исследований с использованием фантомов. Более того, значения 20 и 30 мГр [5, 6], обусловливающие возможные стохастические эффекты, также не достигаются при однократных однофазных КТ-исследованиях.

Стоит отметить, что во всех клинических исследованиях, включённых в систематический обзор (кроме исследования S. Goldberg-Stein и соавт. [16]), значения поглощённой дозы в плоде также не превышали выше-указанного диапазона 20–100 мГр. В отношении упомянутого исследования S. Goldberg-Stein и соавт. [16] можно сказать, что параметры сканирования были завышены (до 140 кВ и до 815 мАс), что обусловливало высокое значение поглощённой дозы в плоде, а в расчёт брались многофазные и многократные исследования (отмечено в тексте публикации).

Полученные результаты сравнения позволяют врачу-рентгенологу проводить однократные однофазные КТ-исследования беременным при наличии клинических показаний без излишних опасений. При необходимости проведения повторных сканирований требуется дополнительная оценка рисков.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основные подходы к обеспечению радиационной безопасности у беременных аналогичны таковым в остальных группах населения. При невозможности выбора в качестве метода диагностики ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии основополагающим принципом для применения диагностических методов с использованием ионизирующего излучения является их проведение только по жизненным показаниям, а также снижение дозы облучения настолько, насколько это возможно [17]. Вероятность возникновения жизнеугро-жающих осложнений, связанных с диагностикой патологического состояния, должна превышать потенциальный негативный эффект от применения диагностических методов. Использование того или иного метода визуализации должно быть рассмотрено в клинических стандартах лечения, где даны рекомендации по его применению при установленных или предполагаемых диагнозах.

Для соблюдения принципов безопасного подхода к использованию ионизирующих методов диагностики важно осуществлять контроль уровня поглощённой дозы в плоде при проведении исследования и по возможности отказаться от проведения дублирующих исследований [18].

Среди ионизирующих методов лучевой диагностики наиболее информативна компьютерная томография. Неоспоримое преимущество КТ ― непродолжительное время исследования в сочетании с высокой информативностью ― делает её оптимальным методом диагностики жизнеугрожающих патологий, требующих незамедлительного начала лечения [19, 20]. В зависимости от показаний и диагностических целей при КТ возможно проведение нативного исследования или исследования с применением контрастного усиления. Нативные исследования у беременных могут применяться для диагностики воспалительных заболеваний лёгких, мочекаменной болезни, различных травматических повреждений и т.д. [21, 22]. Выполнение исследований с применением контрастного вещества необходимо в дифференциальной диагностике новообразований, воспалительных изменений, а также при КТ-ангиографии для диагностики тромбозов, повреждений сосудистой стенки и оценки кровоснабжения тех или иных структур [19, 23]. При обследовании беременных пациенток рекомендуется ограничиться только одним из вариантов. При необходимости проведения КТ-исследования с контрастированием рекомендуется исключить нативное исследование, что позволяет сократить время процедуры и снизить дозу облучения.

При проведении диагностики с использованием рентгенорадиологических методов у беременных пациенток следует оценивать поглощённую дозу в плоде [24]. В связи с ограниченными возможностями проведения когортных исследований, посвящённых данному вопросу, в настоящее время широко применяются физические (антропоморфные) либо цифровые фантомы [25]. Однако фантомные исследования с использованием имитаторов тела человека имеют определённые ограничения. В основном это касается расхождений между размерами фантома и реальных пациентов. Если параметры тела пациента больше, чем параметры используемого фантома, поглощённая доза для него будет завышена, и наоборот, доза может быть занижена, если размеры пациента будут меньше размеров фантома [25]. Тем не менее в качестве экспериментального ориентира целесообразно использовать исследования с применением фантомов, так как значения поглощённых доз в них более детализированы и рассчитаны для каждой недели беременности, в отличие от когортных исследований, в которых результаты расчётов представлены в виде усреднённых доз. Кроме того, значения поглощённых плодом доз, определённых в когортных и фантомных исследованиях, не имели значимых различий (см. табл. 5–7).

Дозы облучения пациентов напрямую зависят от исследуемой области. Когда плод находится за пределами поля облучения (области облучения для КТ), он подвергается воздействию рассеянного излучения. Таким образом, чем дальше от плода расположена область исследования, тем меньше будет поглощённая доза и, как следствие, меньше вероятность развития негативных эффектов [14].

Как показали результаты выполненного обзора литературы, поглощённые дозы в плоде находятся в прямой корреляции с анатомической областью сканирования. Согласно представленным в таблицах данным (см. табл. 5–7), максимальные поглощённые дозы в плоде наблюдаются при КТ всего тела, органов брюшной полости и малого таза. Наименьшие значения поглощённых доз в плоде отмечаются при КТ-сканировании органов грудной клетки. Поглощённые дозы, оценённые для фантомов, сопоставимы с данными, полученными в ходе когортных исследований.

Ни в одном из проанализированных в обзоре зарубежном исследовании не зафиксировано превышения порога поглощённой дозы в плоде 100 мГр. В отечественной практике исследования, оценивающие показания к проведению КТ и количество поглощённых доз у беременной и плода при КТ органов брюшной полости и малого таза, не проводились.

На ранних сроках гестации оценка поглощённой дозы в плоде затруднена из-за небольших размеров эмбриона. По данным ряда исследований [8, 26, 27], расхождения между поглощёнными дозами в матке и плоде являются незначительными, поэтому в качестве эквивалента поглощённой дозы в плоде возможно использование поглощённой дозы в матке [28]. В экспериментальных исследованиях установлена зависимость величины поглощённой дозы от срока гестации.

В связи с тем, что в проанализированных когортных исследованиях данные представлены в виде среднего значения поглощённой дозы в плоде для различных сроков гестации, достоверно определить корреляцию между сроком беременности и уровнем поглощённой дозы для данных исследований невозможно [29–31].

На величину поглощённой дозы, помимо срока беременности и анатомической области исследования, влияют такие технические параметры, как длина зоны сканирования, алгоритм автоматической модуляции силы тока при его наличии, питч и напряжение.

Снижение дозы облучения может быть достигнуто при изменении параметров протокола сканирования и уменьшении длины зоны сканирования. В исследовании D. Litmanovich и др. [32] 26 беременным с подозрением на тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА) была проведена КТ-ангиография лёгочной артерии со снижением напряжения и силы тока, а также с уменьшением длины сканирования в сравнении со стандартным протоколом. При сохранении диагностического качества исследования эффективная доза была существенно ниже, чем в контрольной группе (1,8 и 9,8 мЗв соответственно).

Уменьшение длины зоны сканирования также показало свою эффективность в исследованиях на фантомах [33]. Авторы сообщают о значительном уменьшении средней поглощённой дозы в плоде по сравнению с дозами для стандартной длины сканирования (0,03 и 0,1 мЗв соответственно). Однако существуют определённые риски, связанные с исключением части анатомических структур из зоны сканирования, поэтому необходимо учитывать это при сокращении длины сканирования.

В некоторых исследованиях также рассматривается вопрос целесообразности использования экранов (средств индивидуальной защиты) при проведении рентгенорадиологических исследований при беременности [33, 34]. В проанализированных публикациях говорится об отсутствии необходимости использования дополнительных мер защиты при проведении исследований, органов, удалённых от матки, так как при этом плод в основном подвергается воздействию не прямого, а рассеянного излучения. В этом случае экранирование не обеспечивает снижение облучения плода рассеянным излучением, а играет в большей степени роль психологической защиты. При сравнении с экранированием сокращение длины сканирования показало наибольшую эффективность для снижения поглощённых доз в плоде [34–36]. Кроме того, было показано, что введение экранирующего материала в зону исследования вынуждает систему оптимизации изображения КТ-сканера резко увеличивать мощность излучения трубки, что в конечном итоге приводит к увеличению дозы на беременную женщину и, как следствие, на плод [37].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лучевая диагностика у беременных должна выполняться в соответствии с подходами к обеспечению радиологической безопасности ввиду возможного возникновения негативных эффектов, при этом ошибочно полностью избегать применения диагностических исследований с использованием ионизирующего излучения.

При многих жизнеугрожающих состояниях исследования с применением ионизирующего излучения могут быть необходимы, а также являются методом выбора в диагностике ряда патологий. Необходимо учесть, что риски развития осложнений таких патологических состояний, возникающие при несвоевременной диагностике, многократно превышают риск негативных эффектов от воздействия ионизирующего излучения.

Результаты исследований доказывают, что доза, поглощённая плодом при КТ-исследовании, не достигает пороговых значений. При КТ-сканировании грудной клетки поглощённые плодом дозы незначительны и не могут привести к развитию детерминированных эффектов. Более значимая лучевая нагрузка на плод возникает при КТ-сканировании брюшной полости и малого таза, а также при сканировании всего тела, но даже при этих исследованиях превышение допустимого порога облучения маловероятно при условии проведения однократного однофазного исследования. В то же время при многократных КТ-сканированиях органов брюшной полости или всего тела либо при многофазном КТ-исследовании с внутривенным контрастированием допустимый порог поглощённой дозы ионизирующего излучения может быть превышен. Эту информацию необходимо учитывать при направлении беременной на КТ-исследование данных областей. Стоит также учесть другие нежелательные эффекты на развитие плода при применении исследований с контрастным усилением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: А.В. Водоватов ― разработка концепции исследования, систематизация данных, экспертная оценка и финальное редактирование систематического обзора; О.А. Гольченко ― поиск публикаций по теме, анализ литературных данных, оформление таблиц, написание текста; И.А. Мащенко ― разработка концепции исследования, экспертная оценка и финальное редактирование систематического обзора; Д.В. Алексеева ― разработка концепции исследования, анализ полученных данных, финальное редактирование систематического обзора; Л.А. Чипига ― систематизация данных, экспертная оценка и финальное редактирование систематического обзора; И.В. Хуторной ― дизайн исследования, статистическая обработка полученных результатов, подготовка иллюстраций; П.В. Козлова ― поиск публикаций по теме, анализ литературных данных, редактирование текста; Г.Е. Труфанов ― разработка концепции исследования, экспертная оценка, утверждение финальной версии статьи; П.С. Дружинина ― адаптирование текста статьи, обработка результатов исследования; С.А. Рыжов ― постановка задач исследования, участие в описании обсуждения полученных результатов; И.В. Солдатов ― участие в обсуждении полученных результатов, экспертная оценка, утверждение финальной версии статьи.

ADDITIONAL INFORMATION

Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. A.V. Vodovatov ― development of the study concept, systematization of data, peer review, and final editing of the systematic review; O.A. Golchenko — search for publications on the topic, analysis of literature data, design of tables, writing the text; I.A. Mashchenko ― development of the research concept, peer review and final editing of the systematic review; D.V. Alekseeva ― development of the study concept, analysis of the obtained data, final editing of the systematic review; L.A. Chipiga — data systematization, peer review, and final editing of the systematic review; I.V. Khutornoy — study design, statistical processing of the results, preparation of illustrations; P.V. Kozlova — search for publications on the topic, analysis of literature data, text editing; G.E. Trufanov ― development of the research concept, expert evaluation, approval of the final version of the article; P.S. Druzhinina — adaptation of the text of the article, processing of the research results; S.A. Ryzhov, setting research objectives, participating in the description of the discussion of the results obtained; I.V. Soldatov — participation in the discussion of the obtained results, expert evaluation, approval of the final version of the article.

Об авторах

Александр Валерьевич Водоватов

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева

Email: vodovatoff@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5191-7535

SPIN-код: 4560-8978

канд. биол. наук

Россия, Санкт-ПетербургОльга Андреевна Гольченко

Городская поликлиника № 19

Email: breakerxolyga@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0003-4614-9241

Россия, Санкт-Петербург

Ирина Александровна Мащенко

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Email: mashchenko_ia@almazovcentre.ru

ORCID iD: 0000-0002-4949-8829

SPIN-код: 5154-7080

канд. мед. наук, вед. науч. сотр., доцент

Россия, Санкт-ПетербургДарья Владимировна Алексеева

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Email: darja-karpova@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0001-9528-9377

SPIN-код: 6484-4327

ассистент

Россия, Санкт-ПетербургЛариса Александровна Чипига

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева; Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Email: larisa.chipiga@gmail.com

ORCID iD: 0000-0001-9153-3061

SPIN-код: 3920-7798

канд. тех. наук, науч. сотр., доцент

Россия, Санкт-Петербург; Санкт-ПетербургИван Валерьевич Хуторной

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Email: mcdm.avk@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5405-603X

SPIN-код: 8020-0222

аспирант

Россия, МоскваПолина Викторовна Козлова

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Email: apollinaria@bk.ru

ORCID iD: 0000-0002-3240-7038

SPIN-код: 3555-0410

ассистент

Россия, Санкт-ПетербургГеннадий Евгеньевич Труфанов

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Email: trufanovge@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-1611-5000

SPIN-код: 3139-3581

докт. мед. наук

Россия, Санкт-ПетербургПолина Сергеевна Дружинина

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева

Email: druzhininapauline@gmail.com

ORCID iD: 0000-0003-2921-067X

SPIN-код: 9003-3234

мл. науч. сотр.

Россия, Санкт-ПетербургСергей Анатольевич Рыжов

Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Email: mosrg@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-0640-7368

SPIN-код: 6595-4011

науч. сотр.

Россия, МоскваИлья Владимирович Солдатов

Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Автор, ответственный за переписку.

Email: SoldatovIV2@zdrav.mos.ru

ORCID iD: 0000-0002-4867-0746

SPIN-код: 4065-6048

Россия, Москва

Список литературы

- Штенцель Р.Э., Семенова Е.С., Мащенко И.А., и др. Исторические аспекты становления и развития методов лучевой диагностики в перинатологии // Трансляционная медицина. 2021. Т. 8, № 3. С. 29–36. doi: 10.18705/2311-4495-2021-8-3-29-36

- Sadro C., Bernstein M.P., Kanal K.M. Imaging of trauma. Part 2, Abdominal trauma and pregnancy: A radiologist’s guide to doing what is best for the mother and baby // Am J Roentgenol. 2012. Vol. 199, N 6. P. 1207–1219. doi: 10.2214/AJR.12.9091

- Wang P.I., Chong S.T., Kielar A.Z., et al. Imaging of pregnant and lactating patients: Рart 1, evidence-based review and recommendations // Am J Roentgenol. 2012. Vol. 198, N 4. P. 778–784. doi: 10.2214/AJR.11.7405

- Committee Opinion No. 723: Guidelines for diagnostic imaging during pregnancy and lactation // Obstet Gynecol. 2017. Vol. 130, N 4. P. 210–216. doi: 10.1097/AOG.0000000000002355

- ICRP. Recommendations International Commission on Radiation Protection 2007. Publication ICRP No. 103. Transl. from English. Ed. by M.F. Kiselev, N.K. Shandala. Moscow: Alana; 2009. 312 р.

- ACR-SPR practice parameter for imaging pregnant or potentially pregnant adolescents and women with ionizing radiation. 2018. 23 p. Режим доступа: https://www.acr.org/-/media/acr/files/practice-parameters/pregnant-pts.pdf. Дата обращения: 17.05.2023.

- Frush D. The cumulative radiation dose paradigm in pediatric imaging // Br J Radiol. 2021. Vol. 94, N 1126. P. 20210478. doi: 10.1259/bjr.20210478

- Водоватов А.В., Чипига Л.А., Пивень П.А., и др. Оценка поглощённых доз в плоде при проведении компьютерной томографии органов грудной клетки беременной женщины // Радиационная гигиена. 2021. Т. 14, № 3. С. 126–135. doi: 10.21514/1998-426X-2021-14-3-126-135

- Liu H., Liu F., Li J., et al. Clinical and CT imaging features of the COVID-19 pneumonia: Focus on pregnant women and children // J Infect. 2020. Vol. 80, N 5. P. 7–13. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.007

- Dehan L., Lin L., Xin W., et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: A preliminary analysis // Am J Roentgenol. 2020. Vol. 215, N 1. P. 127–132. doi: 10.2214/AJR.20.23072

- Garcia E.M., Camacho M.A., Karolyi D.R., et al.; Expert Panel on Gastrointestinal Imaging. ACR appropriateness criteria right lower quadrant pain-suspected appendicitis // Am J Roentgenol. 2018. Vol. 15, N 11. P. 373–387. doi: 10.1016/j.jacr.2018.09.033

- Сажин А.В., Кириенко А.И., Курцер М.А., и др. Острый аппендицит у беременных // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019. № 1. С. 70–77.

- Gu J., Bednarz B., Caracappa P.F., Xu X.G. The development, validation and application of a multi-detector CT (MDCT) scanner model for assessing organ doses to the pregnant patient and the fetus using Monte Carlo simulations // Phys Med Biol. 2009. Vol. 54, N 9. P. 2699–2717. doi: 10.1088/0031-9155/54/9/007

- Kelaranta A., Mäkelä T., Kaasalainen T., Kortesniemi M. Fetal radiation dose in three common CT examinations during pregnancy: Monte Carlo study // Phys Med. 2017. N 43. P. 199–206. doi: 10.1016/j.ejmp.2017.09.120

- Angel E., Wellnitz C.V., Goodsitt M.M., et al. Radiation dose to the fetus for pregnant patients undergoing multidetector CT imaging: Monte Carlo simulations estimating fetal dose for a range of gestational age and patient size // Radiology. 2008. Vol. 249, N 1. P. 220–227. doi: 10.1148/radiol.2491071665

- Goldberg-Stein S., Liu B., Hahn P.F., Lee S.I. Body CT during pregnancy: Utilization trends, examination indications, and fetal radiation doses // Am J Roentgenol. 2011. Vol. 196, N 1. P. 146–151. doi: 10.2214/AJR.10.4271

- Vandecaveye V., Amant F., Lecouvet F., et al. Imaging modalities in pregnant cancer patients // Int J Gynecol Cancer. 2021. Vol. 31, N 3. P. 423–431. doi: 10.1136/ijgc-2020-001779

- Kwan M.L., Miglioretti D.L., Marlow E.C., et al.; Radiation-Induced Cancers Study Team. Trends in medical imaging during pregnancy in the United States and Ontario, Canada, 1996 to 2016 // JAMA Network Open. 2019. N 7. P. 197–249. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.7249

- Прокоп М., Галански М. Спиральная и многослойная компьютерная томография. Москва, 2011. 440 с.

- Араблинский А.В., Магдебура Ю.А. КТ в диагностике абдоминальной патологии нетравматического генеза // REJR. 2018. Т. 8, № 2. С. 58–71. doi: 10.21569/2222-7415-2018-8-2-58-71

- Kirsch J., Brown R.K., Henry T.S., et al.; Expert Panels on Cardiac and Thoracic Imaging. ACR appropriateness criteria acute chest pain-suspected pulmonary embolism // J Am Coll Radiol. 2017. Vol. 14, N 5. P. 2–12. doi: 10.1016/j.jacr.2017.02.027

- Shyu J.Y., Khurana B., Soto J.A., et al.; Expert Panel on Major Trauma Imaging. ACR appropriateness criteria major blunt trauma // J Am Coll Radiol. 2020. Vol. 17, N 5. P. 160–174. doi: 10.1016/j.jacr.2020.01.024

- Панченко Е.П., Балахонова Т.В., Данилов Н.М., и др. Диагностика и лечение тромбоэмболии лёгочной артерии: клинические рекомендации Евразийской ассоциации кардиологов для практических врачей (2021) // Евразийский кардиологический журнал. 2021. № 1. С. 44–77. doi: 10.38109/2225-1685-2021-1-44-77

- Ria F., D’Ercole L., Origgi D., et al.; Association of Medical Physics Task Group. Statement of the Italian Association of Medical Physics (AIFM) task group on radiation dose monitoring systems // Insights Imaging. 2022. Vol. 13, N 1. P. 23. doi: 10.1186/s13244-022-01155-1

- Sensakovic W.F., Royall I., Hough M., et al. Fetal dosimetry at CT: A primer // Radiographics. 2020. Vol. 40, N 4. P. 1061–1070. doi: 10.1148/rg.2020190166

- Jaffe T.A., Yoshizumi T.T., Toncheva G.I., et al. Early first-trimester fetal radiation dose estimation in 16-MDCT without and with automated tube current modulation // Am J Roentgenol. 2008. Vol. 190, N 4. P. 860–864. doi: 10.2214/AJR.07.2925

- Huda W., Randazzo W., Tipnis S., et al. Embryo dose estimates in body CT // Am J Roentgenol. 2010. Vol. 194, N 4. P. 874–880. doi: 10.2214/AJR.09.4032

- Damilakis J., Perisinakis K., Tzedakis A., et al. Radiation dose to the conceptus from multidetector CT during early gestation: A method that allows for variations in maternal body size and conceptus position // Radiology. 2010. Vol. 257, N 2. P. 483–489. doi: 10.1148/radiol.10092397

- Lazarus E., Debenedectis C., North D., et al. Utilization of imaging in pregnant patients: 10-year review of 5270 examinations in 3285 patients 1997–2006 // Radiology. 2009. Vol. 251, N 2. P. 517–524. doi: 10.1148/radiol.2512080736

- Lazarus E., Mayo-Smith W.W., Mainiero M.B., Spencer P.K. CT in the evaluation of nontraumatic abdominal pain in pregnant women // Radiology. 2007. Vol. 244, N 3. P. 784–790. doi: 10.1148/radiol.2443061634

- Goldberg-Stein S.A., Liu B., Hahn P.F., Lee S.I. Radiation dose management: Part 2, estimating fetal radiation risk from CT during pregnancy // Am J Roentgenol. 2012. Vol. 198, N 4. P. 352–356. doi: 10.2214/AJR.11.7458

- Litmanovich D., Boiselle P.M., Bankier A.A., et al. Dose reduction in computed tomographic angiography of pregnant patients with suspected acute pulmonary embolism // J Comput Assist Tomogr. 2009. Vol. 33, N 6. P. 961–966. doi: 10.1097/RCT.0b013e318198cd18

- Begano D., Söderberg M., Bolejko A. To use or not use patient shielding on pregnant women undergoing CT pulmonary angiography: A phantom study // Radiation Protection Dosimetry. 2020. Vol. 189, N 4. P. 458–465.

- Ryckx N., Sans-Merce M., Schmidt S., et al. The use of out-of-plane high Z patient shielding for fetal dose reduction in computed tomography: Literature review and comparison with Monte-Carlo calculations of an alternative optimisation technique // Phys Med. 2018. N 48. P. 156–161. doi: 10.1016/j.ejmp.2018.03.017

- Tack D., Kalra M.K., Gevenois P.A. Radiation dose from multidetector CT (2nd ed.). Springer, 2012. doi: 10.1007/978-3-642-24535-0

- Doshi S.K., Negus I.S., Oduko J.M. Fetal radiation dose from CT pulmonary angiography in late pregnancy: A phantom study // Br J Radiol. 2008. Vol. 81, N 968. P. 653–658. doi: 10.1259/bjr/22775594

- Gilet A.G., Dunkin J.M., Fernandez T.J., et al. Fetal radiation dose during gestation estimated on an anthropomorphic phantom for three generations of CT scanners // Am J Roentgenol. 2011. Vol. 196, N 5. P. 1133–1137. doi: 10.2214/AJR.10.4497

Дополнительные файлы