Технологии машинного обучения и искусственной нейронной сети в классификации посткератотомической деформации роговицы

- Авторы: Цыренжапова Е.К.1, Розанова О.И.1, Юрьева Т.Н.1,2,3, Иванов А.А.1, Розанов И.С.4

-

Учреждения:

- Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Фёдорова»

- Иркутский государственный медицинский университет

- Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования

- ООО «Транснефть-Технологии»

- Выпуск: Том 5, № 1 (2024)

- Страницы: 64-74

- Раздел: Оригинальные исследования

- Статья получена: 29.11.2023

- Статья одобрена: 14.02.2024

- Статья опубликована: 19.04.2024

- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/624022

- DOI: https://doi.org/10.17816/DD624022

- ID: 624022

Цитировать

Аннотация

Обоснование. Тщательный анализ как оптических, так и анатомических свойств роговицы у пациентов после перенесённой передней радиальной кератотомии приобретает особое значение в выборе оптической силы интраокулярной линзы при хирургическом лечении катаракты и других видах оптической коррекции. Вариабельность клинической картины посткератотомической деформации определяет необходимость разработки её классификации и является важной задачей современной офтальмологии.

Цель — разработать автоматизированную систему классификации посткератотомической деформации роговицы с использованием машинного обучения и искусственной нейронной сети на основе анализа численных значений топографических карт роговицы.

Материалы и методы. В качестве материала использовались обезличенные результаты анализа медицинской документации 250 пациентов в возрасте от 46 до 76 лет (средний возраст — 59,63±5,95 года). Проведён анализ 500 карт рельеф-топографии передней и задней поверхностей роговицы и 3 этапа машинного обучения классификации посткератотомической деформации.

Результаты. I этап — анализ рельеф-топографии передней и задней поверхностей роговицы — позволил зафиксировать численные значения элевации передней и задней поверхности роговицы в трёх кольцевидных зонах. На II этапе в ходе глубокого машинного обучения была выбрана и создана нейросеть прямого распространения. Установлены 8 вспомогательных параметров, описывающих форму передней и задней поверхностей роговицы. III этап сопровождался получением алгоритмов классификации посткератотомической деформации роговицы в зависимости от соотношения тестовой и обучающей выборок, которое варьировало от 75 до 91%.

Заключение. Разработана искусственная нейронная сеть, успешно решающая задачу классификации типов посткератотомической деформации роговицы с точностью 91%. Установлен потенциал для дальнейшего улучшения качества обучения данной нейронной сети. Применение алгоритмов искусственной нейронной сети может стать полезным инструментом автоматической классификации посткератотомической деформации роговицы у пациентов, перенёсших ранее радиальную кератотомию.

Полный текст

ОБОСНОВАНИЕ

Расширение спектра офтальмологических исследований в диагностике глазных заболеваний значительно увеличивает нагрузку на здравоохранение, в частности — на офтальмологические клиники. В то же время такие технологии, как глубокое машинное обучение и искусственные нейронные сети (ИНС), позволяют автоматизировать процесс анализа полученных результатов, увеличивая точность и скорость обнаружения патологии и облегчая процесс принятия решений в деятельности врача. В диагностике глазных заболеваний наиболее ярко представлены модели машинного обучения при оценке изображений глазного дна, помутнений хрусталика, изменения зрительного нерва при глаукоме, данных тонометрии. Кроме того, машинное обучение и искусственный интеллект широко применяется в качестве метода диагностики изменений роговицы. В исследованиях патологии роговицы большое внимание уделяется диагностике кератоконуса [1–6]. Особенно хорошо справляются с задачами распознавания образов и классификации изображений свёрточные нейронные сети (convolutional neural networks), что делает эти алгоритмы разумным выбором для автоматического анализа изображений Шаймпфлюг-камеры с цветовой кодировкой [7]. V.A. Dos Santos и соавт. разработали и обучили нейронную сеть CorneaNet (Австрия) для сегментации изображений, полученных при проведении оптической когерентной томографии роговицы [8]. Тайваньские учёные B.I. Kuo и соавт. ретроспективно оценили результаты топографии роговицы для разработки алгоритма глубокого машинного обучения в диагностике кератоконуса [9]. Работа С. Shi и соавт. показала превосходную эффективность при дифференциальной диагностике субклинического кератоконуса и нормальной роговицы с использованием машинного обучения в сочетании с изображениями Шаймпфлюг-камеры и оптической когерентной томографии сверхвысокого разрешения [10]. В ряде недавних исследований была показана эффективность методов применения свёрточных нейронных сетей для автоматического определения дистрофии Фукса в алгоритме классификации снимков эндотелия роговицы [11].

Вместе с тем в настоящее время отмечается неуклонный прирост пациентов с возрастной катарактой и близорукостью, по поводу которой ранее была выполнена передняя радиальная кератотомия (ПРК). Следует отметить, что ПРК стала первой массово проводимой рефракционной операцией и решила в своё время важную проблему коррекции близорукости у большого числа пациентов в мире. Известно, что рефракционный эффект ПРК основан на изменении оптической силы роговицы вследствие изменения конфигурации её центральной области, что происходит из-за локального ослабления биомеханических свойств роговицы в местах нанесения радиальных дозированных надрезов под действием сил внутриглазного давления. На этапе разработки ПРК предполагалось, что она приведёт к равномерному уплощению обеих поверхностей роговицы, сохраняя соотношение радиусов кривизны их окружностей. Однако на характер деформации роговицы оказывают влияние исходные параметры глаза (биомеханические свойства роговицы, степень миопии, уровень внутриглазного давления), хирургические факторы (количество, глубина и длина разрезов, качество выполнения операции), а также индивидуальные особенности регенеративных процессов и рубцевания, возраст пациента на момент хирургического вмешательства, образ жизни пациента, процессы старения и т.д. Именно поэтому в отдалённом периоде после ПРК роговица имеет значительные деформационные изменения, что на момент планирования хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы приобретает особое значение.

Погрешности в анализе оптических свойств роговицы на дооперационном этапе у пациентов с ранее хирургически модифицированной роговицей могут иметь фатальные последствия в виде рефракционных ошибок и недостаточного качества зрения после операции по поводу катаракты. Именно поэтому тщательный анализ корнеального рельефа у пациентов после ПРК, разработка классификационных критериев посткератотомической деформации роговицы (ПКДР) и создание автоматизированной системы её классификации может стать основой для персонализированного подхода к хирургии катаракты и повышения точности расчёта оптической силы интраокулярной линзы у данной категории пациентов.

ЦЕЛЬ

Разработать автоматизированную систему классификации ПКДР с использованием машинного обучения и ИНС на основе анализа численных значений топографических карт роговицы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве материала для анализа использовались обезличенные результаты медицинской документации 250 пациентов в возрасте от 46 до 76 лет (средний возраст — 59,63±5,95 года), обратившихся в Иркутский филиал Федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр “Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова”» Министерства здравоохранения Российской Федерации в период 2020–2023 гг. Всем пациентам помимо стандартного офтальмологического обследования была проведена рельеф-кератотопография на аппарате Pentacam HR (Oculus, Германия). В качестве характеристик оптических свойств роговицы были зафиксированы 38 параметров элевации передней и задней корнеальных поверхностей и 12 параметров, отражающих толщину роговицы, силу преломления, значения астигматизма, асферичности. Исследование проводилось в 3 этапа.

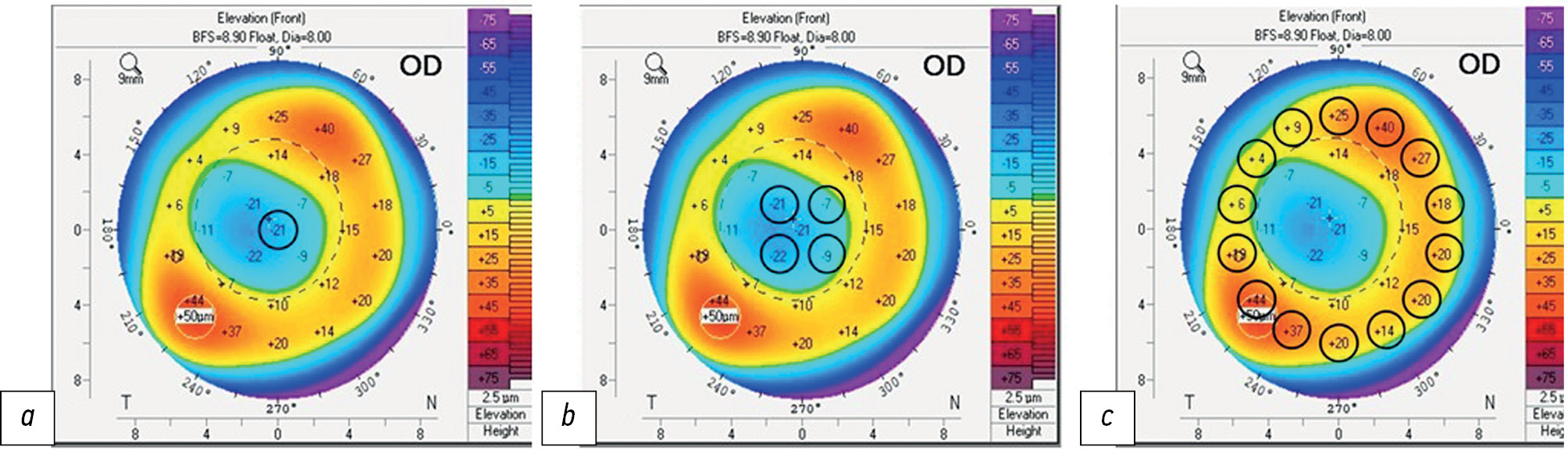

I этап — анализ рельеф-топографии передней и задней поверхностей роговицы

В набор данных были включены по 19 численных значений элевации как передней, так и задней поверхности роговицы из 500 рельеф-топографических карт (дисплей Pentacam 4 maps refractive). Были зафиксированы данные элевации в трёх кольцевидных зонах: в центре, в 4 точках парацентральной зоны и в 14 точках периферической зоны, расположенных на линии окружности диаметром 6 мм. Исследование проводилось начиная с точки, расположенной на 90 градусах, и далее, двигаясь по часовой стрелке. Схематичное расположение топографических точек на элевационной карте роговицы представлено на рис. 1.

Рис. 1. Контрольные точки поверхности роговицы: a — центр роговицы; b — парацентральная зона; c — периферическая зона, диаметром 6 мм.

II этап — архитектура глубокого обучения и визуализация

Процессы обучения и тестирования разработанной архитектуры выполнялись на персональном компьютере со следующим программным и аппаратным обеспечением: операционная система Windows 10, процессор AMD Ryzen™ 7 2700E, 16GB RAM. Следует отметить, что графический процессор не использовался для обучения моделей, все необходимые для этого вычисления производились на центральном процессоре. Для программирования использовался язык Python 3.10 с дистрибутивом Anaconda, в частности библиотека tf.keras 2.12.0. Использована реализация спецификации Keras API в рамках фреймворка TensorFlow версии 2.0.

Набор данных включал в себя ключевой параметр «тип», описывающий элевацию передней и задней поверхностей роговицы пациента. На основании рельеф-топографии был определён тип ПКДР. В зависимости от элевационного паттерна передней и задней корнеальных поверхностей всего было выделено 6 типов (табл. 1) [14].

Таблица 1. Классификационные типы посткератотомической деформации роговицы в зависимости от элевационного паттерна передней и задней корнеальных поверхностей

Тип деформации | Паттерн элевации передней поверхности роговицы | Паттерн элевации задней поверхности роговицы |

1 | Незамкнутое кольцо* | Незамкнутое кольцо* |

2 | Замкнутое кольцо* | Незамкнутое кольцо* |

3 | Замкнутое кольцо* | Замкнутое кольцо* |

4 | Незамкнутое кольцо* | Замкнутое кольцо* |

5 | Иррегулярный | Иррегулярны |

6 | Незамкнутое кольцо либо замкнутое кольцо* | Иррегулярный, присутствует существенное смещение задней поверхности по высоте (свыше 80 мкм) |

* элевация не превышает 80 мкм

На данной стадии работы была проведена оптимизация набора данных — исследована природа всех параметров с помощью корреляционного и регрессионного анализа, по результатам которых были исключены малоинформативные признаки (рис. 2). Параметр «тип» использовался исключительно для проверки обучения нейросети и не использовался как входной параметр.

Рис. 2. Процесс обработки набора данных.

III этап — создание искусственной нейросети

ИНС содержит три слоя: входной, скрытый и выходной — такого количества вполне достаточно для нейросети, выполняющей задачи классификации. Количество нейронов входного слоя M=12 (параметры), количество выходного — 6 (классы). Количество нейронов в скрытом слое рассчитано по формуле M = 2⁄3 × N + K, где N — количество входных нейронов, а K — количество выходных.

Задачей данного исследования было создать ИНС, работающую с входной таблицей признаков. Схематичное представление ИНС — на рис. 3.

Рис. 3. Схематичное представление искусственной нейронной сети последней итерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе разработки нейросети был создан простой консольный интерфейс с автопроверкой обучения с помощью тестовой выборки (рис. 4). С помощью данного интерфейса проводилась настройка и подбор оптимального количества эпох обучения. В дальнейшем же, после создания необходимых модулей, громоздкий интерфейс уступил более минималистичному выводу в консоль. Данная процедура позволяет ускорить обучение, снизить сложность и улучшить точность модели.

Рис. 4. Интерфейс консольного приложения работы с нейросетью (красным отмечен не только неправильный ответ нейросети, но и его коррекция).

Для того, чтобы более объективно воспринимать эффективность обучения нейросети, имеет смысл обучать модель партиями и сравнивать средние показатели на каждом цикле обучения (каждой эпохе). Графики зависимости средних показателей обученности нейронных сетей до и после оптимизации набора данных и исключения малозначимых параметров после проведения корреляционного и регрессионного анализа изображены на рис. 5. Установлено, что процесс обучения существенно ускорился после очищения набора данных от однородных переменных и анализа регрессионных оценок. Без этапа подготовки тот же процесс занимал намного больше времени, однако высокой точности и стабильности обучения достичь не удалось и в финальной версии алгоритма.

Рис. 5. График зависимости обученности от эпохи: a — до оптимизации; b — после оптимизации.

Полученные нейросети-прототипы не всегда могли определить вид деформации, хотя в процессе постепенно обучались более эффективно выполнять задачу классификации (рис. 6).

Рис. 6. Постепенное обучение нейросети и последующая проверка модели на контрольных точках.

Кроме того, можно заметить частое появление ошибки в 4-м и 5-м типах ПКДР (см. рис. 6). Учитывая, что данные классы являются самыми редкими в используемом наборе данных, это может быть проявлением проблемы дисбаланса классов. Несмотря на то, что к 200-й эпохе обучения разница между классами и ошибками их определения практически исчезает, часто в процессе самого обучения ошибки выявляются именно в 4-м и 5-м типе. Это может быть обусловлено тем, что каждая новая ИНС обучается из случайного начального состояния нейронов, однако общая тенденция того, что зачастую большинство ошибок распределено между 4-м и 5-м типом, сохраняется (рис. 7).

Рис. 7. Соотношение ошибок по определению типов посткератотомической деформации роговицы.

В среднем к 200-й эпохе обучения ИНС финальной итерации показывала 91% (11 из 12) верных ответов. Однако размер тестовой выборки был не так велик, а при увеличении тестовой выборки отмечалось уменьшение обучающей части, особенно сильно страдали 4-й и 5-й типы, что связано с малым числом данных. Сокращение выборки на 2 записи из каждого данного класса приводит к уменьшению среднего показателя интеграции к 200-й эпохе до 75%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленное исследование подчёркивает потенциал применения ИНС для диагностической классификации хирургически модифицированного профиля роговицы после ПРК. Полученные данные после 200 эпох обучения свидетельствуют о достаточно удовлетворительных результатах в пределах 75–91% при различных соотношениях тестовой и обучающей выборок. Вместе с тем возможности ошибок классификации 4-го и 5-го типов требуют увеличения набора данных. Точность классификации в какой-то мере коррелирует с точностью расчётов при построении ИНС, представленными ранее.

Так, M.C. Arbelaez и соавт. (2012) исследовали эффективность метода опорных векторов в классификации кератотопографических данных у пациентов с кератоконусом. В их исследовании были достигнуты высокие показатели чувствительности и специфичности на уровне 92,0% и 97,7% соответственно. Было подчёркнуто, что включение данных о толщине роговицы и её передней и задней поверхностях существенно улучшит выявление субклинического кератоконуса по сравнению с анализом только передней поверхности [15]. Можно также отметить исследование R. Hidalgo и соавт. (2016), где мультипараметрический анализ данных кератотопографических карт с использованием метода опорных векторов продемонстрировал более высокую точность (выше значения площади под ROC-кривой) по сравнению с монопараметрическим анализом (0,922 против 0,809). Средняя чувствительность и специфичность в общей классификации составили 89,0% и 95,2%, а показатель площади под ROC-кривой был равен 0,922 [16].

Результаты работы показывают, что при должной настройке процесса обучения, подготовке входных данных, использовании более объёмной обучающей выборки и выборе оптимальной архитектуры можно добиться весьма высоких и стабильных показателей решения задачи классификации ПКДР. Помимо этого, важно исключить проблемы дисбаланса классов, что может положительно сказаться на качестве обучения ИНС. Хотя использованный метод оценки ошибки перекрёстной энтропии существенно уменьшает данную проблему, нельзя исключать того факта, что 4-й и 5-й типы, как самые малочисленные, страдают сильнее всего и содержат больше всего ошибок.

Перспективным выглядит исследование существующих классов внутри набора данных с независимой кластеризацией записей. Это позволит исключить элемент субъективности первичного деления.

Следует также отметить, что в данном исследовании представлены результаты построения ИНС, работающей с входной таблицей признаков. Однако полученные данные являются основой для последующего построения ИНС, работающей непосредственно с изображениями рельеф-топографических карт роговицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа численных значений топографических карт роговицы разработана ИНС, успешно решающая задачу классификации типов ПКДР с точностью 91%. Установлен потенциал для дальнейшего улучшения качества обучения данной ИНС. Применение алгоритмов искусственного интеллекта может стать полезным инструментом автоматической классификации пациентов с ПКДР, обеспечив тем самым своевременную, качественную диагностику и определение дальнейшей тактики ведения пациентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Наибольший вклад распределён следующим образом: О.И. Розанова — разработка концепции и дизайна исследования, написание текста статьи и редактирование, разработка методологии, руководство исследованием; Е.К. Цыренжапова — проведение исследования, написание текста статьи и редактирование, обзор литературы, подготовка и сбор данных, подготовка черновика статьи, проведение исследования, финальная подготовка статьи к публикации, статистическая обработка данных и их интерпретация; И.С. Розанов — компьютерное сопровождение исследования; Т.Н. Юрьева — проведение исследования, финальная подготовка статьи к публикации, статистическая обработка данных и их интерпретация; А.А. Иванов — проведение исследования, обзор литературы, подготовка и сбор данных, подготовка черновика статьи.

ADDITIONAL INFORMATION

Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. O.I. Rozanova — development of the concept and design of the study, writing the text of the article and editing, development of methodology, head of the study; E.K. Tsyrenzhapova — conducting research, writing the text of the article and editing, literature review, preparation and collection of data, preparation of the draft of the article, conducting research, final preparation of the article for publication, statistical data processing and their interpretation; I.S. Rozanov — computer accompaniment of the study; T.N. Iurieva — conducting research, final preparation of the article for publication, statistical data processing and interpretation; A.A. Ivanov — conducting research, literature review, preparation and collection of data, preparation of a draft article.

Об авторах

Екатерина Кирилловна Цыренжапова

Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Фёдорова»

Email: katyakel@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-6804-8268

SPIN-код: 1158-5233

MD

Россия, ИркутскОльга Ивановна Розанова

Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Фёдорова»

Email: olgrozanova@gmail.com

ORCID iD: 0000-0003-3139-2409

SPIN-код: 6557-9123

д-р мед. наук

Россия, ИркутскТатьяна Николаевна Юрьева

Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Фёдорова»; Иркутский государственный медицинский университет; Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования

Email: tnyurieva@mail.ru

ORCID iD: 0000-0003-0547-7521

SPIN-код: 8457-5851

д-р мед. наук, профессор

Россия, Иркутск; Иркутск; ИркутскАндрей Александрович Иванов

Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С.Н. Фёдорова»

Email: ivanov.andrei.med@yandex.ru

ORCID iD: 0009-0001-4235-9252

MD

Россия, ИркутскИван Сергеевич Розанов

ООО «Транснефть-Технологии»

Автор, ответственный за переписку.

Email: nauka@mntk.irkutsk.ru

ORCID iD: 0009-0001-7202-0428

Россия, Иркутск

Список литературы

- Issarti I., Consejo A., Jiménez-García M., et al. Computer aided diagnosis for suspect keratoconus detection // Comput Biol Med. 2019. Vol. 109. P. 33–42. doi: 10.1016/j.compbiomed.2019.04.024

- Chen X., Zhao J., Iselin K.C., et al. Keratoconus detection of changes using deep learning of colour-coded maps // BMJ Open Ophthalmol. 2021. Vol. 6, N 1. P. e000824. doi: 10.1136/bmjophth-2021-000824

- Feng R., Xu Z., Zheng X., et al. KerNet: A novel deep learning approach for keratoconus and sub-clinical keratoconus detection based on raw data of the pentacam HR system // IEEE J Biomed Health Inform. 2021. Vol. 25, N 10. P. 3898–3910. doi: 10.1109/JBHI.2021.3079430

- Gatinel D. Screening for subclinical keratoconus and prevention of corneal ectasia with SCORE analyzer software. In: Febbraro J.-L., Khan H.N., Koch D.D., editors. Surgical correction of astigmatism. Cham: Springer International Publishing, 2018. doi: 10.1007/978-3-319-56565-1_9

- Ruiz Hidalgo I., Rozema J.J., Saad A., et al. Validation of an objective keratoconus detection system implemented in a scheimpflug tomographer and comparison with other methods // Cornea. 2017. Vol. 36, N 6. P. 689–695. doi: 10.1097/ICO.0000000000001194

- Малюгин Б.Э., Сахнов С.Н., Аксенова Л.Е., Мясникова В.В. Применение искусственного интеллекта в диагностике и хирургии кератоконуса: систематический обзор // Офтальмохирургия. 2022. № 1. C. 77–96. EDN: PPQRWZ doi: 10.25276/0235-4160-2022-1-77-96

- Abdelmotaal H., Mostafa M.M., Mostafa A.N.R., et al. Classification of Color-Coded Scheimpflug Camera Corneal Tomography Images Using Deep Learning // Transl Vis Sci Technol. 2020. Vol. 9, N 13. P. 30. doi: 10.1167/tvst.9.13.30

- Dos Santos V.A., Schmetterer L., Stegmann H., et al. CorneaNet: fast segmentation of cornea OCT scans of healthy and keratoconic eyes using deep learning // Biomed Opt Express. 2019. Vol. 10, N 2. P. 622–641. doi: 10.1364/BOE.10.000622

- Kuo B.I., Chang W.Y., Liao T.S., et al. Keratoconus Screening Based on Deep Learning Approach of Corneal Topography // Transl Vis Sci Technol. 2020. Vol. 9, N 2. P. 53. doi: 10.1167/tvst.9.2.53

- Shi C., Wang M., Zhu T., et al. Machine learning helps improve diagnostic ability of subclinical keratoconus using Scheimpflug and OCT imaging modalities // Eye Vis (Lond). 2020. Vol. 7. P. 48. doi: 10.1186/s40662-020-00213-3

- Шухаев С.В., Мордовцева Е.А., Пустозеров Е.А., Кудлахмедов Ш.Ш. Применение сверточных нейронных сетей для определения эндотелиальной дистрофии Фукса // Офтальмохирургия. 2022. № S4. С. 70–76. EDN: WEZTKV doi: 10.25276/0235-4160-2022-4S-70-76

- Obaid H.S., Dheyab S.A., Sabry S.S. The impact of data pre-processing techniques and dimensionality reduction on the accuracy of machine learning // 2019 9th Annu. Inf. Technol. Electromechanical Eng. Microelectron. Conf. IEMECON. 2019. P. 279–283. doi: 10.1109/IEMECONX.2019.8877011

- Valdés-Mas M.A., Martín-Guerrero J.D., Rupérez M.J., et al. A new approach based on Machine Learning for predicting corneal curvature (K1) and astigmatism in patients with keratoconus after intracorneal ring implantation // Comput Methods Programs Biomed. 2014. Vol. 116. P. 39–47. doi: 10.1016/j.cmpb.2014.04.003

- Патент РФ на изобретение № RU 2793142 C1/ 29.03.2023. Розанова О.И., Цыренжапова Е.К., Юрьева Т.Н., и др. Способ оценки рельефа передней и задней поверхности роговицы.

- Arbelaez M.C., Versaci F., Vestri G., et al. Use of a Support Vector Machine for Keratoconus and Subclinical Keratoconus Detection by Topographic and Tomographic Data // Ophthalmology. 2012. Vol. 119, N 11. P. 2231–2238. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.06.005

- Ruiz Hidalgo I., Rodriguez P., Rozema J.J., et al. Evaluation of a Machine-Learning Classifier for Keratoconus Detection Based on Scheimpflug Tomography // Cornea. 2016. Vol. 35, N 6. P. 827–832. doi: 10.1097/ico.0000000000000834

Дополнительные файлы