Компьютерная томография в диагностике лихорадки неясного генеза: описание случая

- Авторы: Шумская Ю.Ф.1, Костикова Н.В.2, Ахмедзянова Д.А.1, Сулейманова М.М.2, Фоминых Е.В.2, Мнацаканян М.Г.2, Решетников Р.В.1

-

Учреждения:

- Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

- Выпуск: Том 4, № 3 (2023)

- Страницы: 393-402

- Раздел: Клинические случаи и серии клинических случаев

- Статья получена: 02.06.2023

- Статья одобрена: 04.07.2023

- Статья опубликована: 26.09.2023

- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/472068

- DOI: https://doi.org/10.17816/DD472068

- ID: 472068

Цитировать

Аннотация

Под маской лихорадки неясного генеза могут протекать более двухсот заболеваний. Позитронно-эмиссионная томография, совмещённая с компьютерной томографией, является информативным, но не всегда доступным методом диагностики причин лихорадки неясного генеза. В данной работе представлен случай пациентки с лихорадкой неясного генеза, у которой данные компьютерной томографии сыграли ключевую роль в диагностике гигантоклеточного артериита.

Пациентка, 61 год, с жалобами на повышение температуры тела в вечерние часы до 39,5°С, боли в прекардиальной и межлопаточной областях, снижение массы тела на 10 кг за 3 месяца. В рамках дифференциально-диагностического поиска исключены инфекционные и лимфопролиферативные заболевания. Как причина лихорадки неясного генеза рассматривался эрозивный колит, ранее выявленный при эндоскопическом исследовании, по поводу чего пациентка была госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение. При повторной колоноскопии наблюдалась нормальная эндоскопическая картина. По данным компьютерной томографии органов грудной клетки и брюшной полости с внутривенным контрастированием выявлено выраженное утолщение стенок аорты и её ветвей с активным накоплением контрастного вещества, что являлось отражением высокоактивного артериита. В рамках дополнительного обследования исключён специфический артериит. Диагноз сформулирован как гигантоклеточный артериит с поражением брахиоцефального ствола, подключичных артерий, чревного ствола. Пациентке назначен преднизолон с последующим регрессом клинической симптоматики.

Несмотря на то, что компьютерная томография не является золотым стандартом в диагностике лихорадки неясного генеза, применение данного метода в рамках комплексного обследования позволило установить окончательный диагноз пациентке с неклассическим течением гигантоклеточного артериита и длительно существующей лихорадкой неясного генеза.

Полный текст

АКТУАЛЬНОСТЬ

Более двухсот заболеваний могут быть причиной лихорадки неясного генеза (ЛНГ) [1]. Среди основных выделяют инфекционные заболевания, неинфекционные воспалительные состояния (системная красная волчанка, системные васкулиты и др.), злокачественные новообразования и пр. [2, 3]. Кроме того, до 50% случаев ЛНГ остаются недиагностированными [4, 5]. В связи с полиморфизмом причин, вызывающих ЛНГ, диагностический поиск представляет большую сложность для врачей-клиницистов. Длительный процесс диагностического поиска увеличивает время пребывания пациентов в стационаре, повышая тем самым риск развития внутрибольничных инфекций и затраты на медицинское обследование [6].

В рамках дифференциально-диагностического поиска при ЛНГ из визуализирующих методов применяются позитронно-эмиссионная томография, совмещённая с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ), при этом выбор методики зависит от симптоматики и потенциальной вовлечённости органов и систем [7]. По данным ретроспективного исследования [4], ПЭТ/КТ оказалась решающим методом в постановке окончательного диагноза у 54% пациентов с ЛНГ. При этом ревматические и инфекционные заболевания, протекающие с лихорадкой как единственным симптомом, могут быть диагностированы и без использования этого дорогостоящего и малодоступного метода, на основании иных методов медицинской визуализации.

В данной статье мы представляем клинический случай гигантоклеточного артериита неклассического течения ― без поражения височной артерии. Окончательный диагноз пациентке с направительным диагнозом язвенного колита и длительно существующей фебрильной лихорадкой был установлен на основании результатов компьютерной томографии с внутривенным контрастированием. Данное описание случая было подготовлено в соответствии с рекомендациями CARE (CAse Rеport ― описание случаев) [8].

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

О пациенте

Пациентка Б., 61 год, в ноябре 2020 года поступила в отделение гастроэнтерологии Университетской клинической больницы № 1 Клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (далее УКБ № 1 КЦ Сеченовского Университета) с жалобами на общую слабость, повышение температуры тела в вечерние часы до 39,5°С, боли в прекардиальной и межлопаточной областях, выраженную ночную потливость, снижение веса на 10 кг за последние 3 месяца.

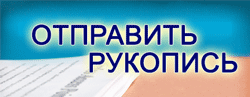

Из анамнеза заболевания. В августе 2020 года на фоне относительного здоровья пациентка впервые отметила ежедневное повышение температуры тела до 38,5–39°С, сопровождающееся болями в мышцах и суставах. Приём жаропонижающих препаратов не принёс выраженного эффекта, в связи с чем Б. была госпитализирована в инфекционный стационар, где ей проводилась антибиотикотерапия, пероральная и инфузионная дезинтоксикационная терапия. На фоне проводимого лечения отмечалось улучшение общего состояния, однако сохранялось субфебрильное повышение температуры тела в вечернее время. При обследовании по данным КТ органов грудной клетки выявлены малый выпот в плевральных полостях, полосовидные участки перибронховаскулярного уплотнения в обоих лёгких, субсегментарные малые компрессионные ателектазы в базальных отделах обоих лёгких, высокое положение куполов диафрагмы (рис. 1), при этом признаков вирусной пневмонии не обнаружено.

Рис. 1. Компьютерная томография органов грудной клетки (август 2020 года), аксиальная плоскость: красными стрелками указаны субсегментарный компрессионный ателектаз (a) и малый выпот в плевральных полостях (b).

При эзофагогастродуоденоскопии верхние отделы желудочно-кишечного тракта не проявили признаков патологии. По данным колоноскопии выявлено эрозивное поражение слизистой нисходящей, сигмовидной и прямой кишки с умеренно выраженным отёком. По результатам гистологического исследования биоптатов толстой кишки описаны признаки катарального колита. Тогда же в инфекционном стационаре выполнена КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (рис. 2), на которой выявлены множественные лимфоузлы брюшной полости (парааортальные и верхнебрыжеечные лимфоузлы с максимальным размером до 10 мм по короткой оси).

Рис. 2. Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (сентябрь 2020 года), аксиальная плоскость: красными стрелками указаны внутрибрюшные лимфоузлы.

В связи с выявленными изменениями, трактованными как лимфаденопатия, в сентябре 2020 года пациентка обратилась к гематологу. Проведена трепанобиопсия с гистологическим исследованием костного мозга, при котором данных в пользу заболеваний системы крови не обнаружено. Повторно выполнена КТ органов грудной клетки (рис. 3): по сравнению с представленным исследованием от августа 2020 года (см. рис. 1) отмечались резорбция жидкости из плевральных полостей, уменьшение распространённости гиповентиляционных изменений в базальных отделах лёгких. В остальном без существенной динамики.

Рис. 3. Компьютерная томография органов грудной клетки (сентябрь 2020 года), аксиальная плоскость: красные стрелки указывают (a) на участок с уменьшением распространённости гиповентиляционных изменений (см. рис. 1, а); (b) на отсутствие жидкости в плевральных полостях (см. рис. 1, b).

В ноябре 2020 года пациентка повторно госпитализирована в стационар в связи с вечерними подъёмами температуры тела до 39°С, сопровождающимися выраженной ночной потливостью. Опираясь на данные колоноскопии от августа 2020 года, причиной лихорадки рассматривали язвенный колит. Пациентка была выписана из стационара в связи с положительным результатом полимеразной цепной реакции на СOVID-19 и рекомендациями продолжить дообследование по достижении реконвалесценции. Пациентке назначена также терапия язвенного колита препаратами месалазина в суточной дозе 4 г, в течение нескольких дней отмечался положительный эффект. Однако после возобновления лихорадки пациентка самостоятельно отменила приём препарата.

После получения двух отрицательных мазков на СOVID-19 в ноябре 2020 года Б. обратилась к колопроктологу: при обследовании на амбулаторном этапе выявлено повышение уровня фекального кальпротектина до 321 мкг/г (норма до 50 мкг/г), в связи с чем пациентка госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение УКБ № 1 КЦ Сеченовского Университета для обследования и принятия решения о дальнейшей тактике.

Результаты физикальной, лабораторной и инструментальной диагностики

При первичном осмотре в отделении отмечались повышение температуры тела до 37,5°С, бледность кожных покровов и видимых слизистых, хрипы над заднебазальными отделами левого лёгкого, тахикардия до 98 ударов в минуту, умеренная болезненность живота при пальпации в околопупочной области. При оценке периферических артерий пульсация сохранена, достаточна. В остальном без особенностей.

В лабораторных анализах отмечалось выраженное повышение неспецифических маркеров воспаления (табл. 1).

Таблица 1. Воспалительные маркеры во время госпитализации до начала лечения

Показатель | Норма | 24.11.2020 | 01.12.2020 |

Скорость оседания эритроцитов, мм/ч | 1–20 | 71 | 55 |

Фибриноген, г/л | 1,8–4 | 10,16 | 10,97 |

С-реактивный белок, мг/л | 0–5 | 119 | 130 |

По данным УЗИ органов брюшной полости лимфаденопатии, признаков воспаления в гепатопанкреатобилиарной зоне не выявлено. Пациентке повторно выполнена фиброколоноскопия: слизистые толстой кишки и дистальных отделов тонкой кишки без изменений. По результатам гистологического исследования биоптатов слизистой оболочки толстой кишки структурных и воспалительных изменений не выявлено.

В связи с отсутствием данных, свидетельствующих в пользу язвенного колита, пациентке с лихорадкой неясного генеза и высоким уровнем неспецифических воспалительных маркеров выполнен анализ на ENA-профиль (антитела к экстрагируемым ядерным антигенам): Jo-1, RNP/Sm, Scl-70, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), pANCA, сANCA не выявлены.

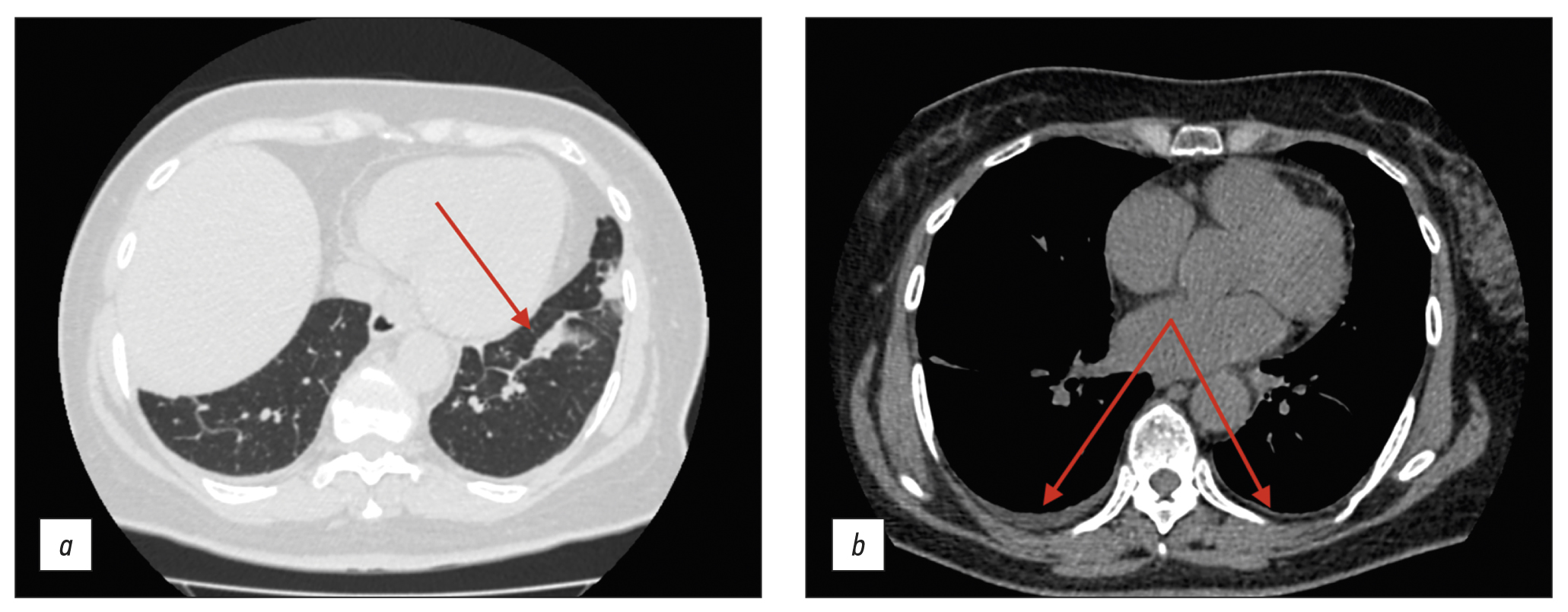

Повторно выполнена КТ органов грудной клетки и брюшной полости с внутривенным контрастированием (рис. 4), по данным которой выявлены плевроапикальные наложения в области верхушек лёгких; обращали на себя внимание утолщение стенок аорты до 5 мм, слоистость и нечёткость контуров её стенки, при контрастировании стенки сосуда активно накапливали контрастный препарат. Аналогичные изменения отмечались в стенках брахиоцефального ствола, подключичных артерий, чревном стволе. Описана также фибромускулярная дисплазия почечных артерий. Представленная КТ-картина соответствовала проявлениям артериита с признаками активности.

Рис. 4. Компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости с внутривенным контрастированием (ноябрь 2020 года): красными стрелками отмечено изменение стенок брахиоцефального ствола и подключичных артерий (а, аксиальная плоскость); утолщение стенки аорты (b, аксиальная плоскость); слоистость стенок аорты с активным накоплением контрастного препарата (с, сагиттальная плоскость); окклюзия устья чревного ствола (d, сагиттальная плоскость).

Диагноз

В связи с выявленными изменениями проводилась дифференциальная диагностика между гигантоклеточным и специфическим артериитом. Артериит Такаясу не включался в дифференциально-диагностический ряд ввиду возраста пациентки и нетипичного поражения аорты. Серологический анализ на сифилис отрицательный, пациентка также проконсультирована фтизиатром, выполнена иммунодиагностика туберкулёзной инфекции, Т-SPOT.ТВ: ответная реакция соответствует функциональной несостоятельности лимфоцитов. После получения результата тестов пациентка проконсультирована ревматологом, установлен диагноз: «Гигантоклеточный артериит с поражением аорты, брахиоцефального ствола, подключичных артерий, чревного ствола». Начата противовоспалительная терапия (преднизолон в дозе 60 мг/сут) под прикрытием противотуберкулёзных препаратов (изониазид по 0,3 г/сут + пиридоксина гидрохлорид по 0,03 г/сут).

Динамика и исходы

Для оценки степени протяжённости поражения артерий пациентке даны рекомендации о выполнении ПЭТ/ КТ с 18F-ФДГ (фтордезоксиглюкоза), однако Б. воздержалась от выполнения исследования, принимая во внимание выраженное клиническое улучшение в результате терапии глюкокортикоидами.

На фоне лечения отмечена положительная динамика: лихорадка купирована, боли в груди и ночная потливость не рецидивировали, лабораторные показатели с тенденцией к нормализации (снижение скорости оседания эритроцитов до 42 мм/ч, С-реактивного белка до 16 мг/л, фибриногена до 6,76 г/л); субъективно отмечает улучшение самочувствия, восстановление аппетита. На момент выписки сохранялись жалобы на слабость, сердцебиение при физических и эмоциональных нагрузках.

Через 3 месяца пациентка осмотрена повторно: самочувствие удовлетворительное, жалоб нет, продолжает терапию метилпреднизолоном (суточная доза 4 мг).

ОБСУЖДЕНИЕ

Описанный нами клинический случай подчёркивает трудности в обследовании пациентов с васкулитом крупных сосудов, у которых на первый план в клинической картине выходит ЛНГ. У нашей пациентки присутствовали неспецифические симптомы, такие как высокая температура и потеря массы тела, астеновегетативный и болевой синдромы, но отсутствовали классические черепные симптомы, которые могли бы указать на наличие височного артериита. Кроме того, симптомы или клинические проявления сосудистой недостаточности, подозрительные в отношении васкулита крупных сосудов, также отсутствовали, что ещё больше отсрочило постановку диагноза. Более того, у пациентки ранее были выявлены изменения при колоноскопии и биопсии, которые свидетельствовали в пользу язвенного колита, рассматриваемого в качестве возможной причины ЛНГ, что и послужило причиной её обращения к колопроктологу и последующей госпитализации в отделение гастроэнтерологии. Однако полное отсутствие у пациентки какой-либо симптоматики со стороны желудочно-кишечного тракта изначально поставило под сомнение диагноз язвенного колита. В связи с этим больной была выполнена повторная колоноскопия с био-псией, где данных за воспалительный процесс в кишечнике не было получено.

В литературе описано менее 10 случаев дебюта язвенного колита с изолированной ЛНГ при отсутствии значимой кишечной симптоматики. В одном из них у 71-летней пациентки язвенный колит проявлялся ЛНГ без сопутствующих желудочно-кишечных симптомов. Окончательный диагноз был установлен на основании данных ПЭТ/ КТ, при которой определялось усиленное поглощение 18F-ФДГ стенками толстой кишки, что свидетельствовало об активном воспалении [9]. M. Soliman и соавт. [10] описали другой случай воспалительного заболевания кишечника, а именно болезни Крона, у 29-летнего пациента с длительной персистирующей фебрильной лихорадкой и незначительной кишечной симптоматикой. При КТ органов брюшной полости обращало на себя внимание утолщение стенки слепой кишки, в дальнейшем диагноз был подтверждён при колоноскопии с биопсией.

В описанном нами случае анамнестические данные о поражении слизистой оболочки толстой кишки были расценены как проявления реактивного колита в рамках системной воспалительной реакции, первичным очагом которого не являлся патологический процесс в кишечнике. В пользу этого свидетельствовало купирование воспаления на фоне непродолжительной терапии препаратами 5-аминосалициловой кислоты. При этом в некоторых случаях у пациентов с установленным диагнозом гигантоклеточного артериита в дальнейшем выявляется сопутствующий диагноз воспалительного заболевания кишечника. В проспективном исследовании Ya. Yavne и соавт. [11] выявили, что среди пациентов с установленным диагнозом гигантоклеточного артериита часто встречается сопутствующий диагноз воспалительного заболевания кишечника ― болезни Крона или язвенного колита (отношение шансов 2,63; p <0,001). Учитывая это, пациенты с гигантоклеточным артериитом нуждаются в пристальном внимании клиницистов с точки зрения потенциального развития воспалительного заболевания кишечника.

Нет исследований, в которых бы изучалась ценность КТ в диагностике ЛНГ в сравнении с ПЭТ/КТ. КТ обладает своими преимуществами: меньшая продолжительность исследования, высокая доступность, меньшая стоимость и лучевая нагрузка. В описанном нами случае именно КТ с внутривенным контрастированием стала решающим методом в постановке окончательного диагноза. Схожий случай был описан V.S. Schäfer и соавт. [12]: пациентке 79 лет с клиникой ЛНГ, дефицитом массы тела и повышением маркеров воспаления была проведена КТ органов грудной и брюшной полостей с внутривенным контрастированием, при которой определялись утолщённые стенки аорты и её крупных ветвей, височная артерия также была интактна. Больной был установлен диагноз гигантоклеточного артериита. В последующем выполнена ПЭТ/КТ для исключения онкологического процесса и начата терапия глюкокортикоидами с положительным эффектом. D. AlNuaimi и соавт. [13] также описали пациента 63 лет с рецидивирующей лихорадкой, быстрой потерей веса, повышением маркеров воспаления, у которого внезапно возникли повторяющиеся эпизоды потери зрения. В стационаре, куда он самостоятельно обратился за помощью, была выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга, при которой визуализировалась картина ишемического инсульта правой затылочной области. Позднее для выявления причин ЛНГ была выполнена КТ органов грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием: обнаружено диффузное утолщение и контрастное усиление стенок аорты и её основных ветвей. Был заподозрен гигантоклеточный артериит, в связи с чем проведено УЗИ с дальнейшей биопсией височных артерий. По результатам исследования подтверждено поражение височных артерий в рамках гигантоклеточного артериита. Для оценки протяжённости поражения выполнялась ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, после чего начата терапия глюкокортикоидами с положительным эффектом [13]. С другой стороны, КТ не всегда позволяет полностью или частично заменить ПЭТ/КТ в диагностике гигантоклеточного артериита. Так, L. Grazioli-Gauthier и соавт. [14] описали случай гигантоклеточного артериита с нетипичным течением и ЛНГ как доминирующим симптомом в клинической картине. У пациента 73 лет с фебрильной лихорадкой, повышением острофазовых показателей выполненная КТ грудной клетки и брюшной полости в отношении поиска причин ЛНГ оказалась неинформативный, в связи с чем была проведена ПЭТ/КТ. По результатам ПЭТ/КТ определялся минимальный воспалительный процесс в восходящей аорте, кроме того, наблюдалась интенсивная метаболическая активность в восходящей ободочной кишке (при колоноскопии в дальнейшем патология кишечника исключена). Окончательный диагноз был установлен по данным биопсии височной артерии [14].

В отличие от указанных случаев, где окончательный диагноз был установлен по данным ПЭТ/КТ и/или биопсии височной артерии, в описанном нами случае решающим методом исследования для диагностики гигантоклеточного артериита была КТ с внутривенным контрастированием. Это стало возможным за счёт выраженной активности и распространённости воспалительного процесса, а также нетипичного течения без поражения височной артерии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный клинический случай позволяет вынести ряд ключевых заключений. В частности, гигантоклеточный артериит может являться причиной лихорадки неясного генеза, при этом его течение может проходить нетипично, без поражения височной артерии, что затрудняет диагностику. КТ с внутривенным контрастированием может сыграть значительную роль в диагностике артериита, в том числе гигантоклеточного без поражения височной артерии. Использование КТ с внутривенным контрастированием в некоторых случаях может быть альтернативой ПЭТ/КТ в рамках диагностического поиска при лихорадке неясного генеза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Источник финансирования. Данная статья подготовлена авторским коллективом в рамках НИР «Оппортунистический скрининг социально значимых и иных распространённых заболеваний» (№ ЕГИСУ: № 123031400009-1) в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 21.12.2022 № 1196 «Об утверждении государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения города Москвы, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: Ю.Ф. Шумская ― концепция, сбор и обработка материала, анализ полученных данных, написание текста рукописи; Н.В. Костикова ― сбор и обработка материала, написание текста рукописи; Д.А. Ахмедзянова ― концепция, редактирование текста рукописи; М.М. Сулейманова ― редактирование текста рукописи, подготовка иллюстративного материала; Е.В. Фоминых ― редактирование текста рукописи, подготовка иллюстративного материала; М.Г. Мнацаканян ― окончательное редактирование, одобрение рукописи; Р.В. Решетников ― написание текста рукописи, окончательное редактирование.

Информированное согласие на публикацию. Пациентка добровольно подписала информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации и фотографий в обезличенной форме в журнале Digital Diagnostics.

Благодарности. Авторы выражают благодарность Блохину Ивану Андреевичу за помощь в работе с текстом.

ADDITIONAL INFORMATION

Funding source. This article was prepared by a group of authors as a part of the research and development effort titled “Opportunistic screening of high-profile and other common diseases”, No. 123031400009-1 (USIS No. 123031400009-1) in accordance with the Order No. 1196 dated December 21, 2022 “On approval of state assignments funded by means of allocations from the budget of the city of Moscow to the state budgetary (autonomous) institutions subordinate to the Moscow Health Care Department, for 2023 and the planned period of 2024 and 2025” issued by the Moscow Health Care Department.

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. Y.F. Shumskaya — concept, collection and processing of material, analysis of data, writing of the manuscript; N.V. Kostikova — collection and processing of material, writing of the manuscript; D.A. Akhmedzyanova — concept, manuscript editing; M.M. Suleymanova — manuscript editing, preparation of illustrative material; E.V. Fominykh — manuscript editing, preparation of illustrative material; M.G. Mnatsakanyan — final editing of the manuscript. Suleymanova — manuscript editing, preparation of illustrativaration of illustrative material; M.G. Mnatsakanyan — final editing, manuscript approval, R.V. Reshetnikov — manuscript writing, final editing.

Consent for publication. Written consent was obtained from the patient for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript in Digital Diagnostics Journal.

Acknowledgments. The authors would like to thank Ivan Andreevich Blokhin for his help with drafting this article.

Об авторах

Юлия Федоровна Шумская

Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Автор, ответственный за переписку.

Email: ShumskayaYF@zdrav.mos.ru

ORCID iD: 0000-0002-8521-4045

SPIN-код: 3164-5518

Россия, Москва

Нина Владимировна Костикова

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Email: n.kostikowa@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0003-3509-7271

SPIN-код: 7962-4554

Россия, Москва

Дина Альфредовна Ахмедзянова

Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Email: dina_akhm@mail.ru

ORCID iD: 0000-0001-7705-9754

SPIN-код: 6983-5991

Россия, Москва

Мария Мирославовна Сулейманова

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Email: ashe.danny.jush@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5776-2693

SPIN-код: 7193-6122

Россия, Москва

Екатерина Викторовна Фоминых

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Email: evfominykh@mail.ru

ORCID iD: 0000-0003-3733-4381

к.м.н., зав. отделением лучевой диагностики

Россия, МоскваМарина Генриковна Мнацаканян

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Email: mnatsakanyan08@mail.ru

ORCID iD: 0000-0001-9337-7453

SPIN-код: 2015-1822

д-р мед. наук, профессор

Россия, МоскваРоман Владимирович Решетников

Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Email: reshetnikov@fbb.msu.ru

ORCID iD: 0000-0002-9661-0254

SPIN-код: 8592-0558

канд. физ.-мат. наук

Россия, МоскваСписок литературы

- Unger M., Karanikas G., Kerschbaumer A., et al. Fever of unknown origin (Fuo) revised // Wien Klin Wochenschr. 2016. Vol. 128, N 21-22. P. 796–801. doi: 10.1007/s00508-016-1083-9

- David A., Quinlan J.D. Fever of unknown origin in adults // Am Fam Physician. 2022. Vol. 105, N 2. P. 137–143.

- Fusco F.M., Pisapia R., Nardiello S., et al. Fever of unknown origin (FUO): Which are the factors influencing the final diagnosis? A 2005–2015 systematic review // BMC Infect Dis. 2019. Vol. 19, N 1. P. 653. doi: 10.1186/s12879-019-4285-8

- Weitzer F., Hooshmand T., Pernthaler B., et al. Diagnostic value of F-18 FDG PET/CT in fever or inflammation of unknown origin in a large single-center retrospective study // Sci Rep. 2022. Vol. 12, N 1. P. 1883. doi: 10.1038/s41598-022-05911-7

- Wright W.F., Auwaerter P.G. Fever and fever of unknown origin: Review, recent advances, and lingering dogma // Open Forum Infect Dis. 2020. Vol. 7, N 5. P. 132. doi: 10.1093/ofid/ofaa132

- Horowitz H.W. Fever of unknown origin or fever of too many origins? // N Engl J Med. 2013. Vol. 368, N 3. P. 197–199. doi: 10.1056/NEJMp1212725

- Cunha B.A., Lortholary O., Cunha C.B. Fever of unknown origin: A clinical approach // Am J Med. 2015. Vol. 128, N 10. P. 1138.e1–1138.e15. doi: 10.1016/j.amjmed.2015.06.001

- Barber M.S., Aronson J.K., von Schoen-Angerer T., et al. Рекомендации CARE для описания случаев: разъяснения и уточнения // Digital Diagnostics. 2022. Т. 3. № 1. C. 16–42. doi: 10.17816/DD105291

- Shpilberg R., Hadjiyiannis D., Khan S.A. Ulcerative colitis presenting as pyrexia of unknown origin (PUO) without bowel symptoms // Clin Med (Lond). 2012. Vol. 12, N 4. P. 389–390. doi: 10.7861/clinmedicine.12-4-389

- Soliman M., Shirazi-Nejad A., Bullas D., et al. An unusual case of pyrexia of unknown origin // Cureus. 2021. Vol. 13, N 7. P. e16684. doi: 10.7759/cureus.16684

- Yavne Y., Tiosano S., Ben-Ami D., et al. Giant cell arteritis and inflammatory bowel disease: Is there a connection? Results from a population-based study // Autoimmun Rev. 2018. Vol. 17, N 11. P. 1134–1137. doi: 10.1016/j.autrev.2018.06.003

- Schäfer V.S., Warrington K.J., Williamson E.E., et al. Delayed diagnosis of biopsy-negative giant cell arteritis presenting as fever of unknown origin // J Gen Intern Med. 2009. Vol. 24, N 4. P. 532–536. doi: 10.1007/s11606-009-0925-9

- AlNuaimi D., Ansari H., Menon R., et al. Large vessel vasculitis and the rising role of FDG PET-CT: A case report and review of literature // Radiol Case Rep. 2020. Vol. 15, N 11. P. 2246–2249. doi: 10.1016/j.radcr.2020.08.066

- Grazioli-Gauthier L., Marcoli N., Vanini G., et al. Giant cell arteritis among fevers of unknown origin (FUO): An atypical presentation // Eur J Case Rep Intern Med. 2021. Vol. 8, N 3. P. 002254. doi: 10.12890/2021_002254

Дополнительные файлы