Том 6, № 2 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 08.07.2025

- Статей: 12

- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/issue/view/9912

- DOI: https://doi.org/10.17816/DD.62

Весь выпуск

Оригинальные исследования

Возможности DIXON последовательностей в магнитно-резонансной томографии для количественной оценки жировой фракции: фантомное исследование

Аннотация

Обоснование. Точность количественных показателей, полученных с помощью магнитно-резонансной томографии, представляет научный и практический интерес. Контроль параметров сканирования и стандартизация общеизвестных подходов к оценке жировой фракции является важной задачей лучевой диагностики.

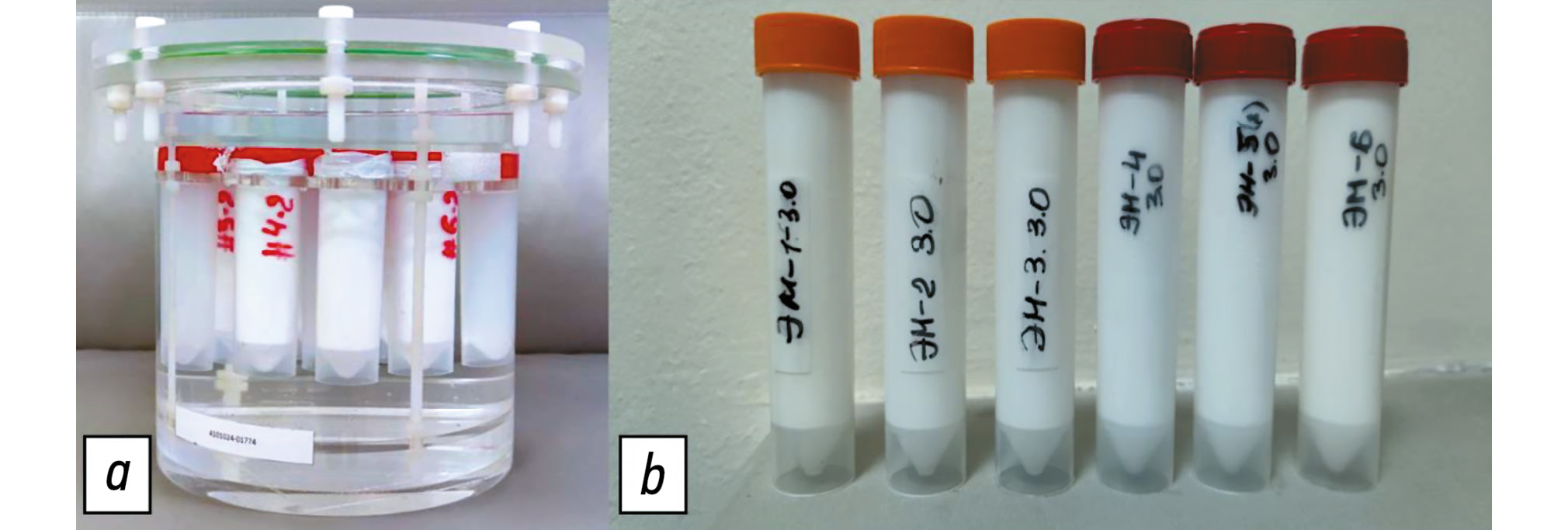

Цель исследования. Оценить возможность количественного измерения жировой фракции с помощью стандартных диксоновских импульсных последовательностей посредством фантомного моделирования.

Методы. Проведено экспериментальное многоцентровое одномоментное неослеплённое исследование. Для моделирования веществ с разной концентрацией жировой фазы выбраны прямые эмульсии типа «масло в воде». Пробирки с эмульсиями помещали в специальный цилиндрический фантом. Эмульсии на основе смеси растительных масел представлены в диапазоне значений жировой фракции 10–60%. Проводили серию тестирований на сканерах разных производителей и с различной индукцией магнитного поля: Optima MR450w 1,5 Tл, MAGNETOM Skyra 3 Tл, а также на томографе Ingenia 1,5 Тл и Ingenia Achieva dStream 3,0 Tл в разных медицинских центрах. Фракцию жира определяли расчётным методом по общеизвестным формулам на основе измерения интенсивности сигнала. Провели регрессионный анализ линейной зависимости измеренных концентраций жировой фракций от заданных значений, а также F-тест для оценки вариативности.

Результаты. С использованием фантомного моделирования провели проверку работы импульсных диксоновских последовательностей на различных томографах с целью количественного определения жировой фракции по соответствующим формулам. При оценке точности её количественного измерения установлена слабая линейная зависимость между полученными значениями и заданными концентрациями жировой фракции. Кроме того, для некоторых томографов выявлено статистически значимое смещение, превышающее 5%. Оценка воспроизводимости измерений показала различия в вариабельности концентрации жировой фракции как между разными моделями томографов, так и внутри одной.

Заключение. Полученные результаты подтверждают, что расчёт жировой фракции с использованием импульсных диксоновских последовательностей по соответствующим формулам необходимо осуществлять только после предварительного фантомного сканирования. Применение фантома обеспечивает надлежащий контроль качества и калибровку магнитно-резонансного томографа, делая точное количественное измерение жира более надёжным и широкодоступным.

191-202

191-202

Сравнение бесконтрастной магнитно-резонансной перфузии и фазово-контрастной ангиографии в количественной оценке церебрального кровотока: проспективное одномоментное исследование

Аннотация

Обоснование. Нерешённым остаётся вопрос верификации количественной оценки церебрального кровотока, проводимой с использованием бесконтрастной магнитно-резонансной томографии. Оптимальным подходом считают применение метода, основанного на другой физиологической модели, что позволяет повысить достоверность получаемых данных.

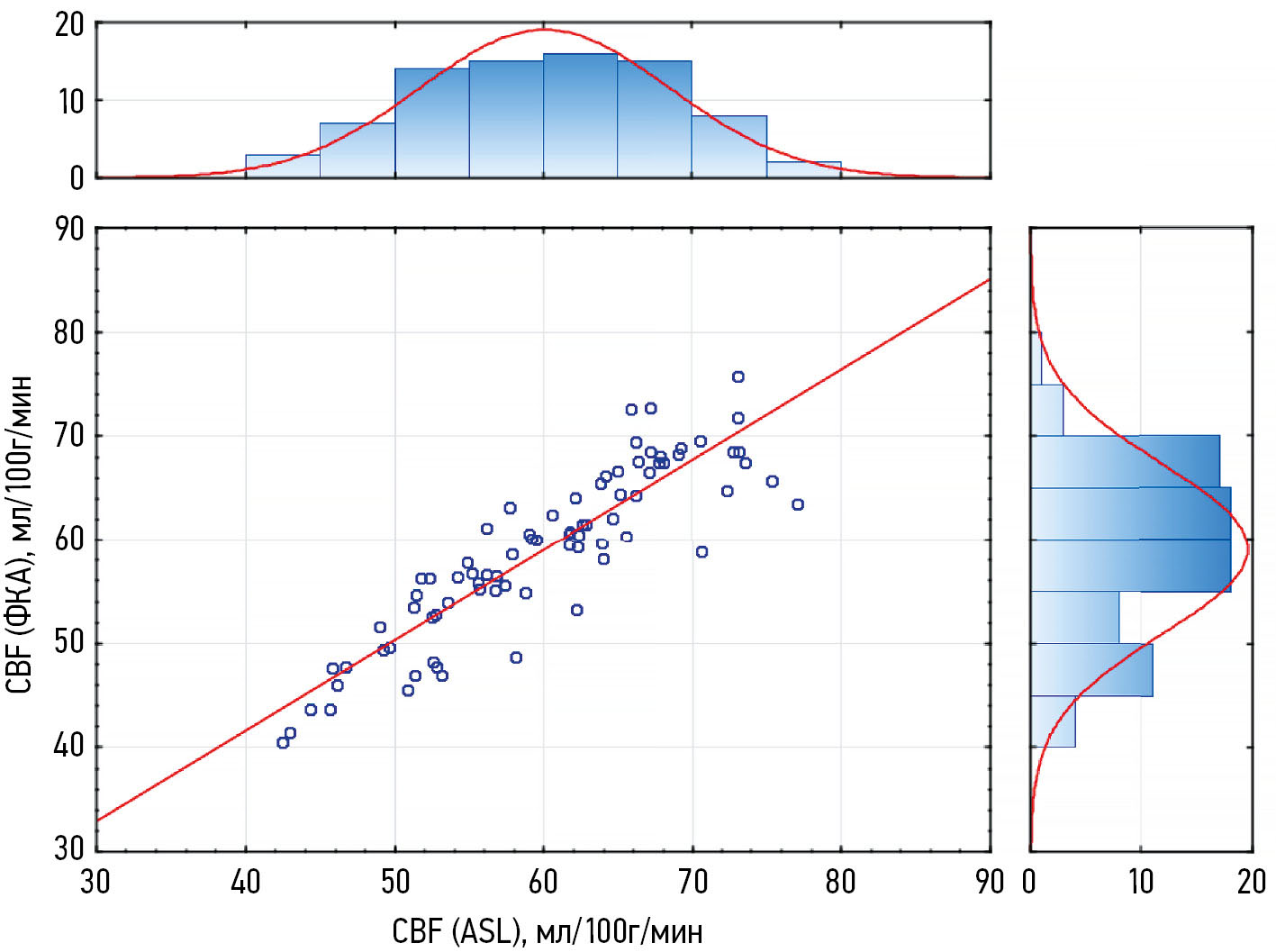

Цель исследования. Верифицировать результаты количественной оценки церебрального тканевого кровотока методом бесконтрастной магнитно-резонансной томографии по данным количественной 2D фазово-контрастной ангиографии у здоровых взрослых.

Методы. В проспективное исследование включали здоровых взрослых (18–75 лет). Церебральную тканевую перфузию оценивали методом бесконтрастной магнитно-резонансной томографии, магистральный кровоток — по позвоночным и внутренним сонным артериям методом количественной 2D фазово-контрастной ангиографии. Оценка объёма и относительной массы головного мозга выполнена по данным сегментации Т1-взвешенных изображений. Перевод значений магистрального кровотока в показатель тканевой перфузии выполнен путём математического преобразования с учётом массы головного мозга.

Результаты. Обследованы 80 здоровых взрослых с использованием двух методов. По данным бесконтрастной магнитно-резонансной томографии средние значения перфузии белого и серого вещества головного мозга составили 17,88±2,39 и 42,06±7,13 мл/100г/мин соответственно, показатель общей церебральной перфузии — 59,63±8,56 мл/100г/мин. Общая церебральная перфузия, рассчитанная по данным фазово-контрастной ангиографии и значениям объёмной скорости артериального кровотока, составила 58,96±8,16 мл/с. Обнаружена сильная положительная корреляция значений общей церебральной перфузии, рассчитанных с помощью данных бесконтрастной магнитно-резонансной томографии и фазово-контрастной ангиографии (r=0,892; p <0,001).

Заключение. Получена сильная положительная корреляция значений церебральной перфузии по данным бесконтрастной магнитно-резонансной томографии и фазово-контрастной ангиографии, основанных на разных физиологических моделях.

203-213

203-213

Диагностика внутричерепных кровоизлияний по данным компьютерной томографии головного мозга с помощью искусственного интеллекта

Аннотация

Обоснование. Внутричерепные кровоизлияния характеризуются высокой летальностью и риском инвалидизации, что обусловливает необходимость оперативной и точной диагностики, особенно в первые 24 часа. Использование технологий искусственного интеллекта для анализа компьютерных томограмм головного мозга позволяет сократить время диагностики и улучшить её качество. Актуальность работы подчёркнута ограниченным числом сертифицированных в России сервисов искусственного интеллекта для выявления внутричерепных кровоизлияний, а также отсутствием данных о их долгосрочной эффективности, что обусловливает необходимость многоцентрового мониторинга для оценки устойчивости и точности таких систем в реальной клинической практике.

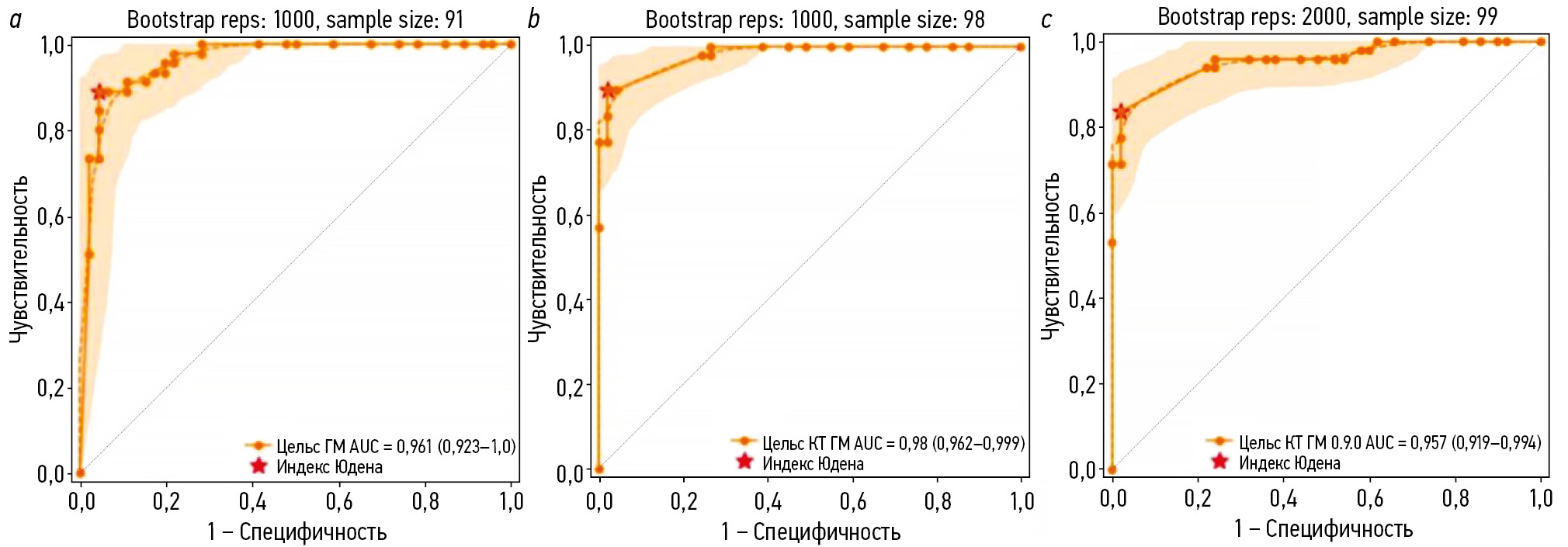

Цель исследования. Оценить диагностическую точность и устойчивость сервиса искусственного интеллекта для диагностики внутричерепных кровоизлияний по данным нативной компьютерной томографии головного мозга в условиях многоцентрового клинического мониторинга на протяжении 18 месяцев.

Методы. Для анализа использовали анонимизированные компьютерные томограммы головного мозга. Сервис искусственного интеллекта прошёл трёхэтапное тестирование для оценки его точности и клинической производительности на ограниченных наборах данных. В течение 18 месяцев два врача-рентгенолога, специализирующиеся на нейровизуализации, ежемесячно оценивали 80 компьютерно-томографических исследований головного мозга, предварительно обработанных сервисом искусственного интеллекта и случайным образом выбранных из клинического потока. Результаты проанализировали методом ROC-анализа с вычислением таких метрик, как чувствительность, специфичность, точность, площадь под характеристической кривой.

Результаты. При клиническом мониторинге проанализировано 1200 компьютерных томограмм головного мозга, из которых признаки внутричерепного кровоизлияния выявлены в 48,3% случаев. По результатам их бинарной классификации на наличие внутричерепных кровоизлияний, выполненной сервисом искусственного интеллекта, получены следующие диагностические метрики: чувствительность — 97,4% (95,8–98,5), специфичность — 75,4% (71,8–78,7), точность — 86,0% (83,9–87,9), площадь под характеристической кривой — 94% (92,6–95,3). Со временем наблюдали статистически значимую умеренную положительную корреляция между большинством диагностических метрик и временным показателем, за исключением чувствительности, что обусловлено сменой версии сервиса. Однако полное совпадение разметки и описания с заключением врача в выявленных сервисом искусственного интеллекта случаях внутричерепного кровоизлияния достигнуто в 28,5%, а различные расхождения найдены в 71,5%. Уточнённые метрики для случаев с полным соответствием заключения врача составили: чувствительность, специфичность, точность и площадь под характеристической кривой — 26,6, 73,8, 50,1 и 49,6% соответственно.

Заключение. Текущая конфигурация сервиса искусственного интеллекта позволяет исключать кровоизлияние с очень высокой вероятностью, что может быть полезно для первичной сортировки пациентов в условиях неотложной помощи. Однако низкие значения уточнённых метрик указывают на значительные расхождения между заключениями рентгенологов и результатами сервиса в аспектах детальной интерпретации патологии.

214-228

214-228

Оптимизация имплантации левожелудочкового электрода на основании комбинации данных перфузионной сцинтиграфии миокарда и рентгеновской компьютерной томографии

Аннотация

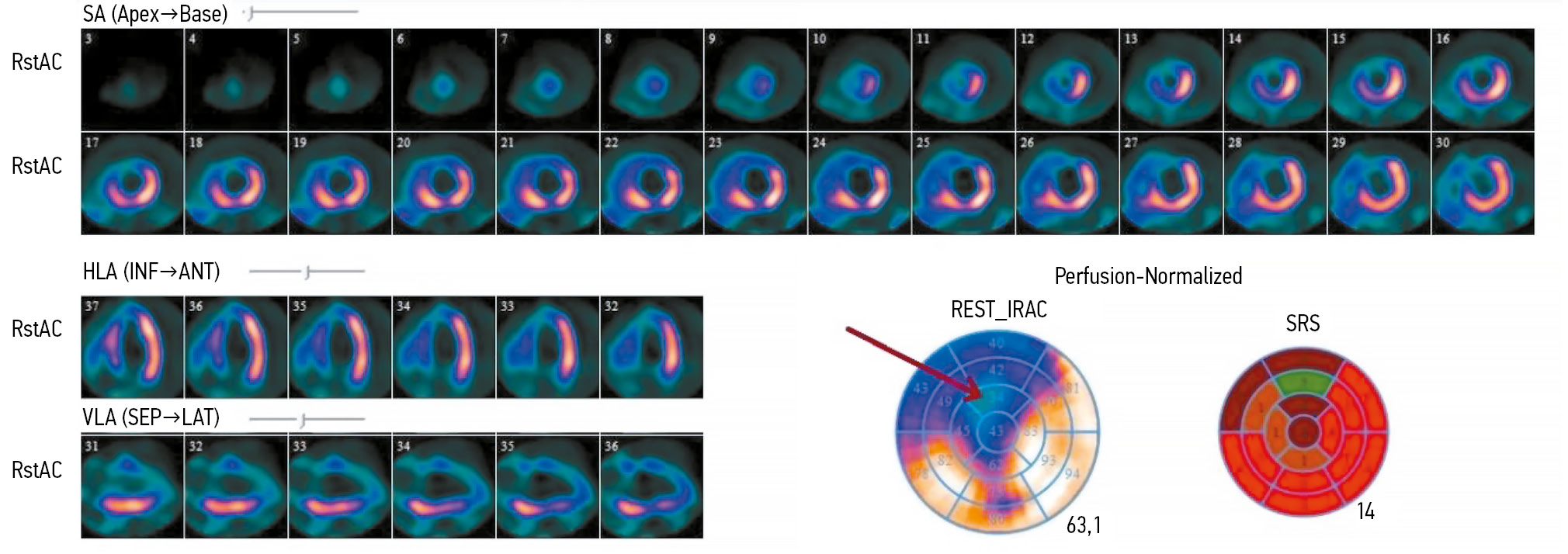

Обоснование. Для успешного выполнения сердечной ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью большое значение имеет выбор места имплантации левожелудочкового электрода. Для оптимизации выбора целевой вены и повышения эффективности интервенционного вмешательства может быть полезен гибридный визуализирующий подход, объединяющий данные компьютерной томографии вен сердца и перфузионной сцинтиграфии миокарда.

Цель исследования. Оценить возможности применения мультимодального лучевого подхода для оптимизации имплантации левожелудочкового электрода при проведении сердечной ресинхронизирующей терапии.

Методы. Проведено наблюдательное одноцентровое проспективное нерандомизированное контролируемое исследование. В него включены пациенты с хронической сердечной недостаточностью и показаниями для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии согласно современным рекомендациям. Пациентам перед данной процедурой выполняли компьютерную томографию вен сердца для визуализации их анатомии и перфузионную сцинтиграфию миокарда для оценки выраженности нарушения перфузии левого желудочка. Оптимальное место для имплантации левожелудочкового электрода определяли на основании 3D-реконструкции коронарного синуса, совмещённой с данными перфузионной сцинтиграфии миокарда. Для оценки эффективности гибридного подхода набрана группа сравнения, в которой имплантацию ресинхронизирующего устройства проводили по стандартной методике без предоперационной оценки анатомии коронарных вен и наличия рубцовых изменений. Через 6 мес. после сердечной ресинхронизирующей терапии всем пациентам выполняли эхокардиографию для оценки эффективности лечения. Критерием эхокардиографического ответа являлось снижение конечно-систолического объёма левого желудочка и/или увеличение его фракции выброса на 15 и 5% и более соответственно.

Результаты. В группу визуализации включены 40 пациентов с хронической сердечной недостаточностью, в группу сравнения — 30 пациентов с аналогичным диагнозом. Через 6 мес. после сердечной ресинхронизирующей терапии в группе визуализации положительный ответ на лечение отмечен у 33 пациентов (82%), что статистически значимо превышает количество в группе сравнения — 17 пациентов (57%), p=0,031. У пациентов группы визуализации снижение конечно-систолического объёма левого желудочка было статистически значимым относительно аналогичного показателя группы сравнения и составило −52 [−71; −22,5] против −21 мл [−64; −1] соответственно, p=0,039. Увеличение фракции выброса левого желудочка в группах визуализации и сравнения составило 7,5 [4,5; 15] и 4,5% [0; 13] соответственно, однако различия оказались статистически незначимыми (p=0,082).

Заключение. Использование методов сердечно-сосудистой визуализации, включая компьютерную томографию вен сердца и перфузионную сцинтиграфию миокарда, ассоциировано с увеличением доли пациентов, ответивших на сердечную ресинхронизирующую терапию.

229-238

229-238

Сравнительная оценка диагностической точности диффузионно-взвешенных изображений всего тела и позитронно-эмиссионной томографии с 18F-простатоспецифичным мембранным антигеном-1007, совмещённой с компьютерной томографией, в выявлении костных метастазов при раке предстательной железы

Аннотация

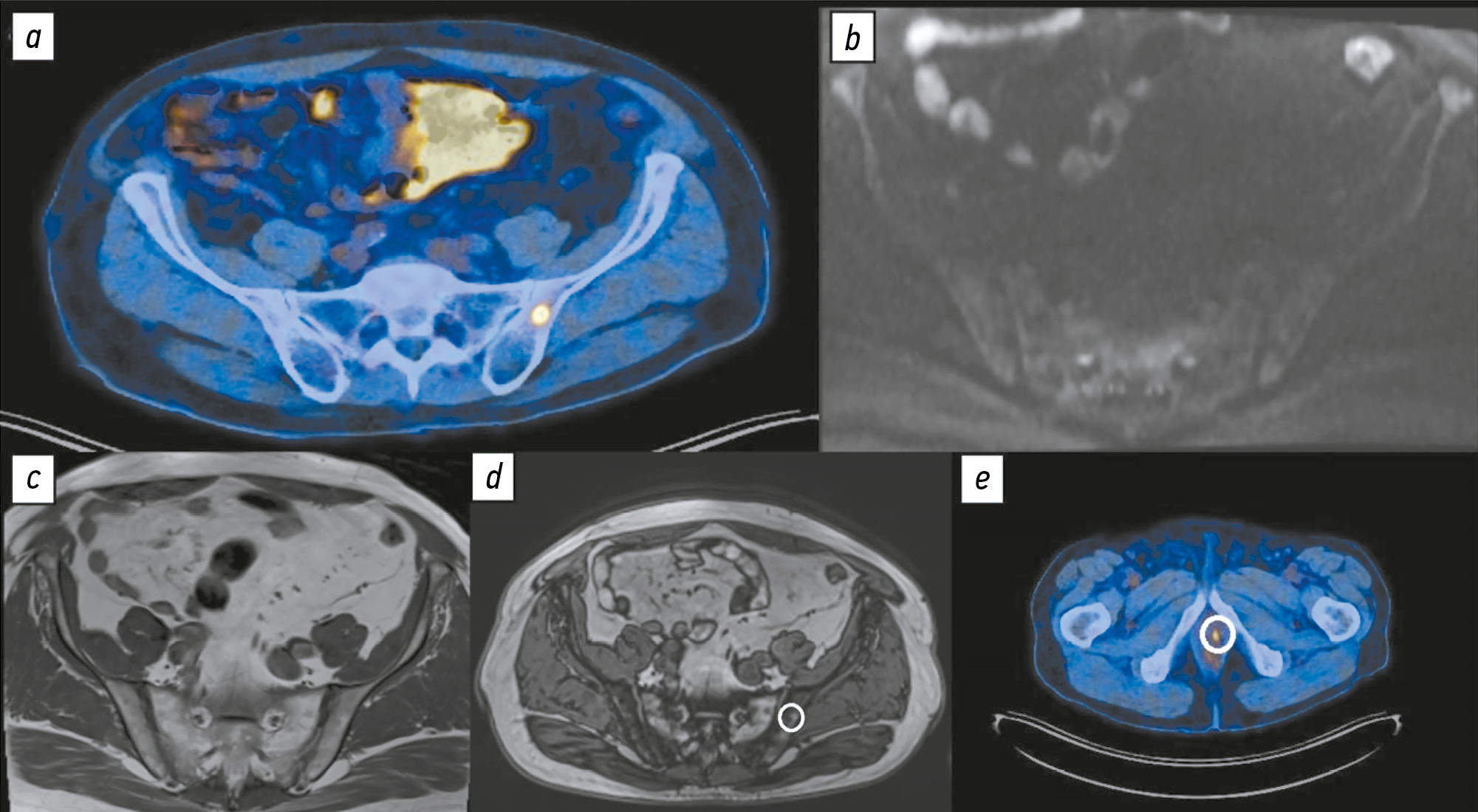

Обоснование. Повышение доступности 18F-простатоспецифичного мембранного антигена-1007 (18F-ПСМА-1007) для стадирования рака предстательной железы демонстрирует его преимущества, из которых важным является более высокое пространственное разрешение, чем у аналогов. Одновременно накапливаются научные данные, свидетельствующие о значительном увеличении числа ложноположительных находок, преимущественно в костях, что может приводить к необоснованному завышению стадии онкологического процесса. Диффузионно-взвешенные изображения возможно использовать для ранней диагностики метастатического поражения костей.

Цель исследования. Оценка диагностической точности позитронно-эмиссионной томографии всего тела с 18F-ПСМА-1007, совмещённой с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), в сравнении с диффузионно-взвешенными изображениями всего тела и костей малого таза у пациентов с раком предстательной железы.

Методы. Проведено ретроспективное одноцентровое выборочное исследование. Результаты исследований 119 пациентов с раком предстательной железы, разделены на две группы: 1-я группа — 40 пар данных ПЭТ/КТ с 18F-ПСМА-1007 и магнитно-резонансной томографии с диффузионно-взвешенными изображениями всего тела; 2-я группа — 79 пар аналогичных исследований, при этом магнитно-резонансную томографию проводили только в области костей таза. Диагностические исследования выполнены при соблюдении временного интервала между ними не более 14 дней. Осуществляли подсчёт количества выявленных метастатических очагов костей в различных анатомических областях по данным ПЭТ/КТ с 18F-ПСМА-1007 и магнитно-резонансной томографии. Истинно положительными считают очаги, подтверждённые с помощью дополнительных импульсных последовательностей магнитно-резонансной томографии и/или в результате динамического наблюдения.

Результаты. Диффузионно-взвешенная визуализация всего тела продемонстрировала более высокую специфичность в выявлении костных метастазов (58,1%) по сравнению с ПЭТ/КТ с 18F-ПСМА-1007 (51,06%). Однако чувствительность оказалась ниже — 93,22 против 97,55% соответственно.

Заключение. Несмотря на известные преимущества, ПЭТ/КТ с 18F-ПСМА-1007 демонстрирует высокую частоту ложноположительных находок в костях. Наиболее частая их локализация — рёбра, позвонки, кости таза. Для избежания неоправданного завышения стадии рекомендуется проведение уточняющей диагностики подозрительных очагов костей. В качестве такого метода можно использовать магнитно-резонансную томографию всего тела с диффузионно-взвешенными изображениями и селективным подавлением сигнала от жировой ткани.

239-250

239-250

Систематические обзоры

Опыт использования технологий искусственного интеллекта в лабораторной медицине, их эффективность и сценарии применения: систематический обзор

Аннотация

Обоснование. Область лабораторной медицины в связи с нарастающим потоком данных нуждается в автоматизации и стандартизации рутинных процессов для разгрузки медицинских работников и высвобождения их времени на решение более специализированных задач. Модели машинного обучения и искусственные нейронные сети помогают распознавать изображения и анализировать большие массивы данных, что потенциально позволяет внедрить их в работу лабораторий для решения рутинных задач.

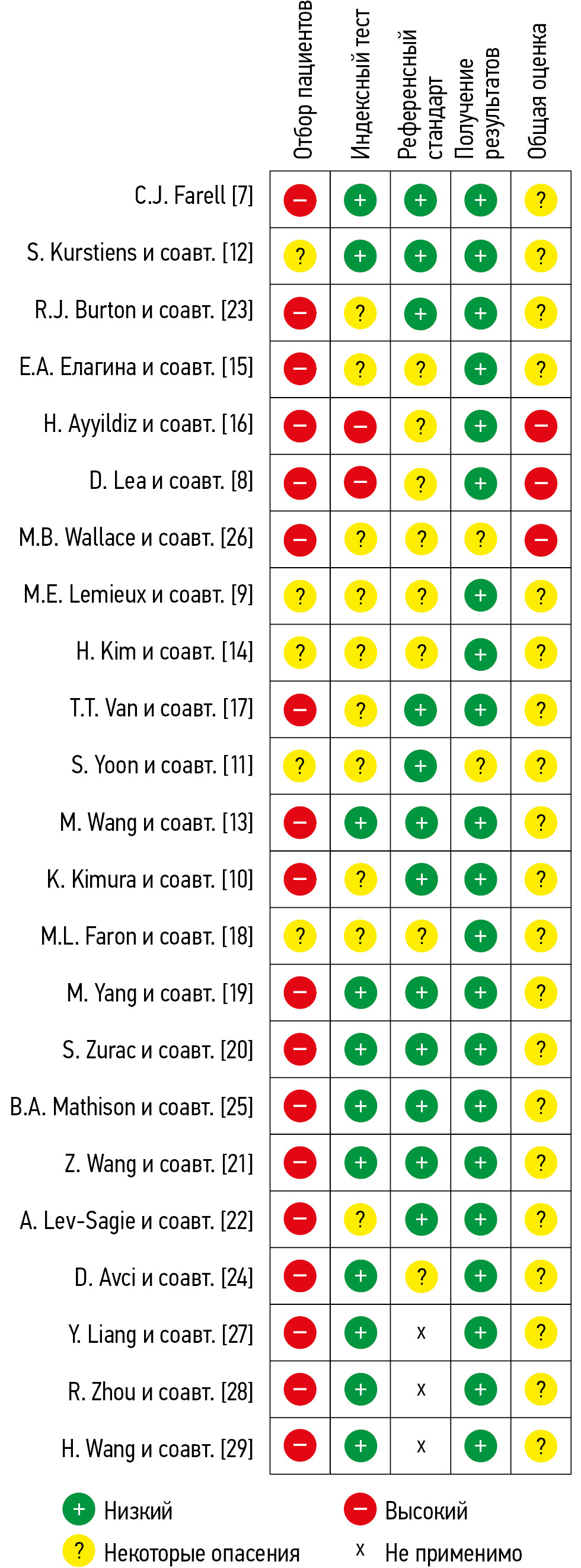

Цель исследования. Проанализировать мировую литературу в области применения технологий искусственного интеллекта в лабораторной медицине, оценить их возможности в отношении решения существующих задач, а также выявить возможные проблемы, затрудняющие внедрение искусственного интеллекта в лабораторные процессы.

Методы. Поиск работ проводили в поисковой системе PubMed, на сайтах производителей готовых лабораторных решений и в списках литературы других обзоров. Кроме того, использовали программу для управления библиографической информацией Mendeley. Временной интервал — 2019–2024 гг. Из найденных публикаций извлекали библиометрические данные, область исследований, основные методические характеристики, значения диагностической эффективности искусственного интеллекта и медицинских работников, число и опыт задействованных медицинских специалистов, подтверждённые результаты его внедрения. Качество исследований оценивали с помощью модифицированного опросника QUADAS-CAD.

Результаты. Всего в обзор включили 23 публикации, в которых представлены исследования на преаналитическом, аналитическом и постааналитическом этапах лабораторного анализа — 1, 19 и 3 соответственно. Большинство исследований проведено в области цитологии и микробиологии — 48 и 35% соответственно. Искусственный интеллект демонстрирует высокую эффективность в отношении решения задач на всех этапах лабораторного процесса. Кроме того, его диагностическая точность сопоставима с уровнем медицинских работников, а скорость принятия решений значительно выше. Тем не менее во всех работах наблюдали риск систематической ошибки, что связано с несбалансированностью выборок, отсутствием внешней валидации данных, а также точного их описания и методов анализа.

Заключение. Искусственный интеллект обладает высоким потенциалом в отношении диагностической точности и скорости работы, что делает его перспективным инструментом для внедрения в лабораторную практику и автоматизации рутинных процессов. Однако для этого необходимо стандартизировать методики исследования искусственного интеллекта для снижения риска систематических ошибок, установить референсные значения для лабораторий с целью обеспечения воспроизводимости и обобщаемости результатов, повысить осведомлённость медицинских работников и пациентов о принципах его работы для преодоления предубеждений, а также разработать надёжные механизмы защиты персональных данных при использовании искусственного интеллекта.

251-267

251-267

Применение больших языковых моделей в лучевой диагностике: обзор предметного поля

Аннотация

Обоснование. Современные большие языковые модели обладают потенциалом использования в лучевой диагностике для решения широкого спектра рутинных задач.

Цель исследования. Провести обзор предметного поля применения больших языковых моделей в лучевой диагностике с анализом возможных сценариев их использования и оценкой качества методологии соответствующих исследований.

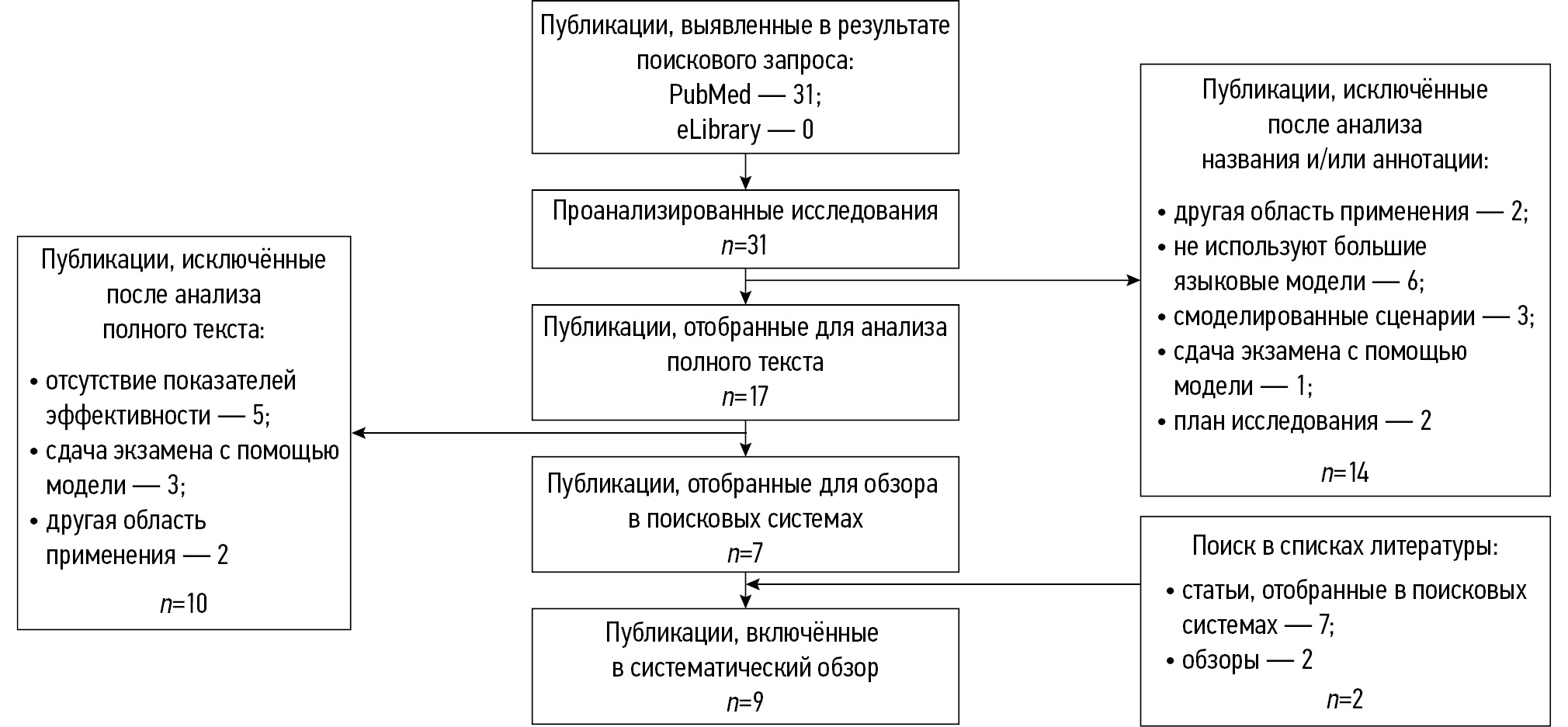

Методы. Провели два варианта поиска — первичный (PubMed и eLibrary), ориентированный на выявление полнотекстовых публикаций с максимально проработанной методологией, и дополнительный (PubMed), направленный на широкий охват сценариев применения больших языковых моделей в лучевой диагностике за период 2023–2025 гг. Извлекали библиометрические данные, формулировку исследовательской задачи, сценарий применения больших языковых моделей, нозологический профиль, ключевые методологические параметры, а также количественные и качественные показатели диагностической эффективности как моделей, так и участвующих специалистов, включая их число и опыт. Качество исследований оценивали с использованием модифицированного опросника QUADAS-CAD.

Результаты. При первичном поиске для анализа отобрано 9 публикаций, при дополнительном — 216. Найдено 9 основных сценариев применения больших языковых моделей в лучевой диагностике. Наиболее распространёнными из них было переформулирование рентгенологических заключений с целью повышения их доступности восприятия пациентами. Преимущественно использовали модели GPT-4 и BERT, а также GPT-3.5, Llama 2, Med42, GPT-4V и Gemini Pro. Большая языковая модель GPT-4 продемонстрировала высокую точность при диагностике опухолей головного мозга (73,0%), миокардитов (83,0%), а также в случае принятия решений о проведении инвазивной процедуры при остром коронарном синдроме (86,0%). В свою очередь, она продемонстрировала низкую диагностическую точность в отношении патологий нервной системы различной этиологии (50,0%) и заболеваний опорно-двигательной системы (43,0%). Модель BERT показала высокую диагностическую точность в задачах детекции лёгочных узелков (99,0%) и признаков внутричерепного кровоизлияния (чувствительность и специфичность — 97,0 и 90,0% соответственно), а также при классификации заключений (точность 84,3%).

Большинство работ (88,9%) содержат вероятность систематической ошибки. Основные причины этого: маленький объём и несбалансированность выборок, пересечение обучающих и тестовых наборов данных, недостаточно аккуратная подготовка и описание референсных стандартов.

Заключение. Показатели диагностической точности больших языковых моделей сильно варьируют между разными исследованиями. Для их внедрения в клиническую практику необходимо проведение стандартизированных и методологически качественных исследований, включающих увеличение объёма и сбалансированности выборок, оптимизацию структуры и объёма наборов данных, формирование неперекрывающихся обучающих и тестовых выборок, тщательную подготовку и описание референсных стандартов, а также накопление эмпирических данных по отдельным задачам лучевой диагностики.

268-285

268-285

Обзоры

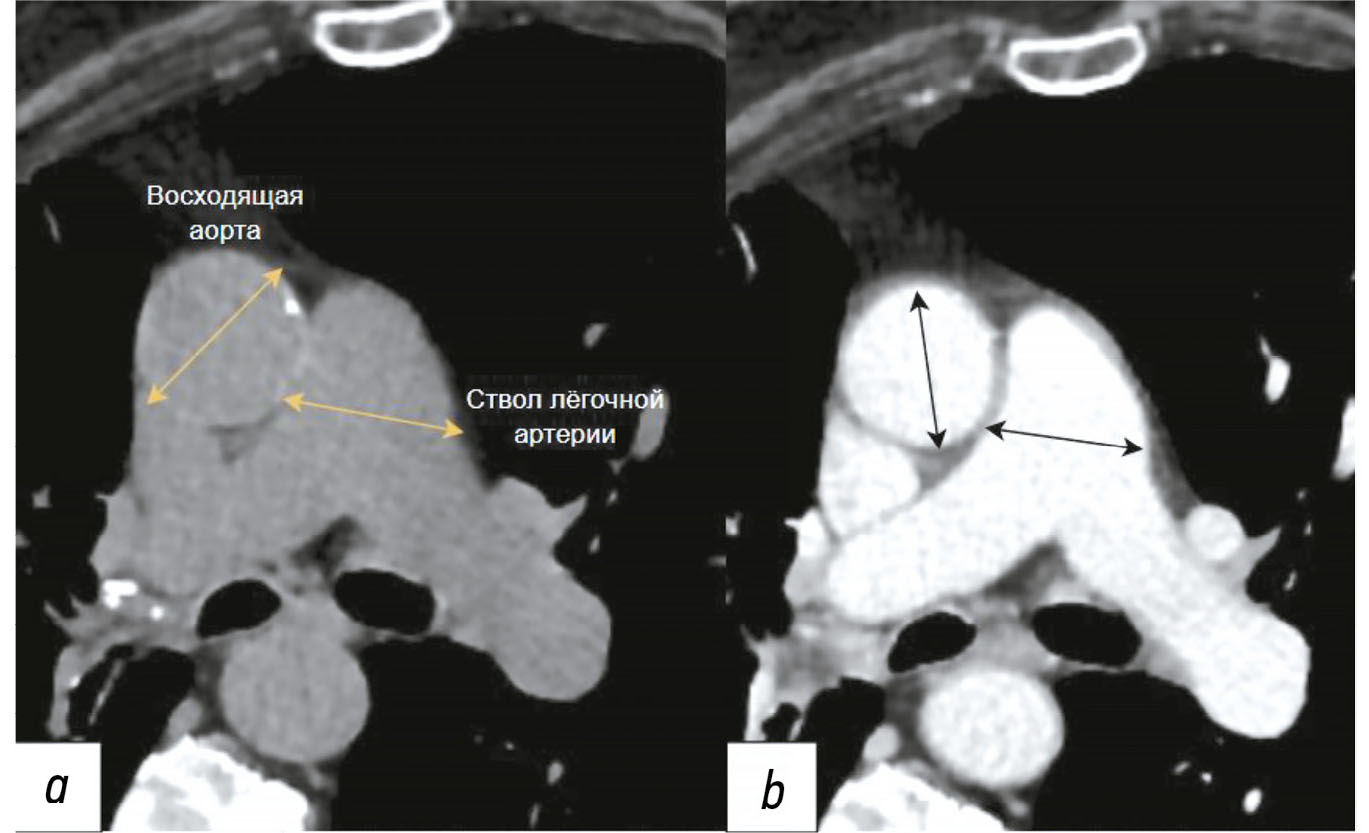

Диагностика аневризм грудного отдела аорты и патологического расширения лёгочного ствола с использованием компьютерной томографии органов грудной клетки и искусственного интеллекта: современные подходы и перспективы (научный обзор)

Аннотация

Ранняя диагностика аневризм грудного отдела аорты и патологического расширения лёгочного ствола имеет решающее значение для предотвращения серьёзных осложнений, включая разрыв сосудистой стенки и острую правожелудочковую недостаточность, а также для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В представленном обзоре рассматриваются современные подходы к визуализации этих патологий, с акцентом на использование компьютерной томографии в качестве «золотого стандарта». Отдельное внимание уделено внедрению технологий искусственного интеллекта, которые позволяют автоматически сегментировать сосудистые структуры, измерять их диаметр и проводить оппортунистический скрининг, выявляя скрытые патологии на ранних стадиях без необходимости проведения дополнительных исследований, что снижает нагрузку на врачей-рентгенологов и повышает качество медицинской помощи. Подробно анализируется опыт Московского эксперимента, в рамках которого использование технологий искусственного интеллекта в анализе медицинских изображений показало высокую чувствительность, воспроизводимость и сокращение времени описания. Несмотря на значительные преимущества, подчёркивается необходимость контроля результатов работы искусственного интеллекта специалистами для обеспечения точности и надёжности диагностики. Также отмечается актуальность адаптации алгоритмов к разным протоколам сканирования и популяционным особенностям. Кроме того, подчёркивается важность междисциплинарного взаимодействия кардиологов, рентгенологов, инженеров-данных и разработчиков программного обеспечения для для эффективного внедрения в рутинную клиническую деятельность. В заключение делается вывод о значительном потенциале технологий искусственного интеллекта для повышения качества диагностики и подчёркивается необходимость дальнейших клинических исследований и стандартизации методик для их успешной интеграции в повседневную практику.

286-301

286-301

Определение костного возраста по данным рентгенографии кисти: от классических методик к искусственному интеллекту (научный обзор)

Аннотация

Методики оценки костного возраста играют ключевую роль в диагностике заболеваний, связанных с нарушениями роста и развития, особенно в педиатрической практике. Они имеют как преимущества, так и ограничения, а их точность может варьировать в зависимости от популяционных особенностей.

В статье описано текущее состояние и обозначены перспективы развития методик оценки костного возраста, включая решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Поиск релевантной литературы за последние 10 лет по теме оценки костного возраста выполняли с использованием поисковых систем PubMed и eLibrary. Кроме того, включены более ранние работы, представляющие важные ориентиры в развитии методологии оценки костного возраста, включая атласы, руководства и соответствующие исследования. Основное внимание уделяли публикациям, рассматривающим распространённость и практическое применение различных методов оценки костного возраста, включая рентгенографию, ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а также технологии искусственного интеллекта. Поиск осуществляли с использованием ключевых слов: «bone age», «bone age assessment», «radiography», «artificial intelligence», «deep learning», «growth development», «AI», «костный возраст», «рентгенография», «искусственный интеллект».

Представленный обзор демонстрирует широкий спектр методик оценки костного возраста и подчёркивает значимость новых технологий, таких как искусственный интеллект, для повышения точности диагностики. Современные автоматизированные методы показывают высокий потенциал для совершенствования диагностического процесса в педиатрической практике и могут способствовать раннему выявлению патологий, связанных с нарушениями роста и развития.

302-316

302-316

Роль искусственного интеллекта и новых методов визуализации в ранней диагностике рака поджелудочной железы: научный обзор

Аннотация

Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы является наиболее распространённым типом рака поджелудочной железы, который в 80–85% случаев отличается прогрессирующим течением или наличием отдалённых метастатических очагов. Несмотря на успехи в изучении протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, она по-прежнему имеет неблагоприятный прогноз ввиду поздней диагностики и ограниченных возможностей лечения на поздних стадиях заболевания. В последние годы применяют обработку изображений с помощью искусственного интеллекта для её диагностики, которая показала многообещающие результаты. В данном обзоре обобщены современные литературные данные и оценена роль искусственного интеллекта в области визуализации и ранней диагностики протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, а также выявлены нерешённые вопросы, требующие проведения дальнейших исследований. Поиск публикаций проведён в поисковых системах PubMed, Google Scholar и eLibrary. Его осуществляли с помощью следующих ключевых слов на русском и английском языках: «ранняя диагностика рака поджелудочной железы», «искусственный интеллект», «протоковая аденокарцинома поджелудочной железы», «медицинская визуализация», «наночастицы», «pancreatic cancer», «artificial intelligence», «early diagnosis pancreatic ductal adenocarcinoma», «pancreatic cancer imaging». В области раннего выявления протоковой аденокарциномы поджелудочной железы с помощью технологий искусственного интеллекта наблюдают значительный прогресс. Современные подходы включают стратификацию риска до визуализации и увеличение объёма анализируемых данных с помощью оценки электронных медицинских карт. Несмотря на значительные успехи, внедрение технологий искусственного интеллекта в клиническую практику всё ещё сопряжено с различными проблемами. В свою очередь, их совместное использование с биомаркёрами представляет перспективное направление для дальнейших исследований, способное улучшить тераностику различных злокачественных новообразований, включая протоковую аденокарциному поджелудочной железы.

317-330

317-330

Возможности радиомики и искусственного интеллекта в оценке ответа на неоадъювантное лекарственное лечение у пациенток с раком молочной железы: научный обзор

Аннотация

Рак молочной железы остаётся одной из самых актуальных проблем современной онкологии и является наиболее распространённым злокачественным новообразованием среди женщин во всём мире. Лечение рака молочной железы требует комплексного подхода, включающего хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую, таргетную и гормональную терапию. Особое место в современной клинической практике занимает неоадъювантная терапия — метод лечения, предшествующий хирургическому вмешательству, направленный на уменьшение размера опухоли, повышение вероятности органосохранных операций и оценку индивидуальной чувствительности опухоли к лекарственной терапии. Неоадъювантная терапия является стандартом лечения местнораспространённого первично неоперабельного инвазивного рака молочной железы. Кроме того, данный метод рекомендован в качестве первого этапа лечения пациенток с первично операбельными, но биологически агрессивными подтипами опухолей, такими как тройной негативный и HER2-позитивный типы рака молочной железы. Однако индивидуальный ответ на терапию значительно варьирует: у одних пациенток наблюдают хороший ответ на неоадъювантное лечение, что значительно улучшает прогноз, тогда как у других лечение может оказаться неэффективным. Заблаговременное прогнозирование реакции пациенток на неоадъювантное лечение позволяет избежать воздействия ненужных доз лекарственных препаратов, снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения и минимизировать риск развития побочных эффектов. В последние годы активно развивают методы радиомики и искусственного интеллекта, которые позволяют анализировать медицинские изображения и выявлять скрытые биомаркёры, ассоциированные с ответом на терапию. В этом обзоре рассмотрены исследования, проведённые за последние десятилетия, в которых предложены различные прогностические модели для оценки ответа на неоадъювантное лечение с использованием методов радиомики и искусственного интеллекта. Особое внимание уделено работам, демонстрирующим потенциал машинного обучения и глубокого анализа данных в персонализации лечения рака молочной железы. Эти инновационные подходы открывают новые возможности для повышения эффективности терапии и улучшения выживаемости пациенток.

331-344

331-344

Редакционные статьи

Надлежащая публикационная практика: декларирование, одобрение, а теперь и контролируемое применение стандартов отчётности

Аннотация

Настоящей редакционной статьёй вводится новый порядок рассмотрения рукописей, содержащих описание оригинальных исследований. Начиная со следующего года принятие таких рукописей к рассмотрению станет возможным только при их соответствии рекомендациям публикационных руководств из библиотеки EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) Network и наличии заключения этического комитета, полученного на этапе планирования исследования. Расширен перечень сведений, которые необходимо представить в рукописи при её подаче в журнал. После введения в действие указанных правил в полном объёме обязательным условием принятия рукописи к рассмотрению станет регистрация исследования до его начала и представление в редакцию первичных данных исследования с последующей (в случае принятия работы к печати) их публикацией. Цель вводимых изменений — реализовать переход от «органического роста» журнала к контролируемому развитию с соблюдением принципов добросовестности в науке.

345-355

345-355