卷 6, 编号 2 (2025)

- 年: 2025

- ##issue.datePublished##: 08.07.2025

- 文章: 12

- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/issue/view/9912

- DOI: https://doi.org/10.17816/DD.62

完整期次

原创性科研成果

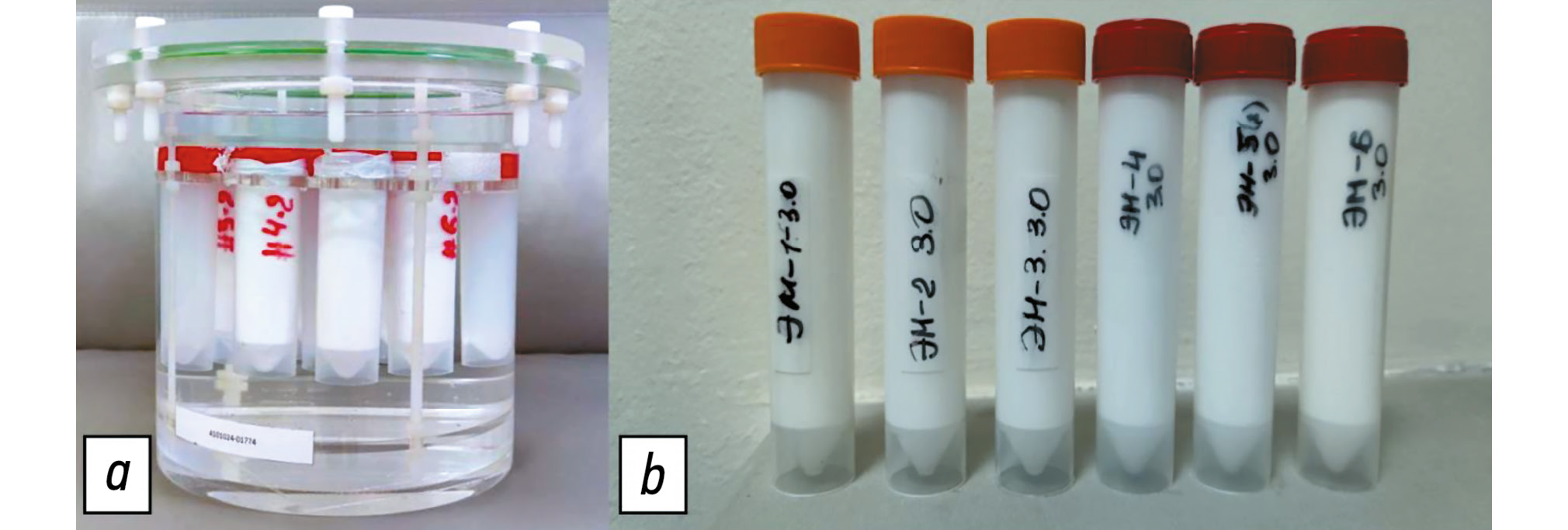

DIXON序列在磁共振成像中用于脂肪分数定量评估的潜力:一项体模研究

摘要

论证。磁共振成像获得的定量指标的准确性具有重要的科学和实际意义。对扫描参数的控制以及脂肪分数评估通用方法的标准化,是当前影像诊断工作中的关键任务之一。

目的: 通过体模建模实验,评估采用标准DIXON脉冲序列进行脂肪分数定量测量的可行性。

方法。开展一项多中心、横断面、非盲实验研究。为模拟不同脂肪浓度的物质,选择了 “油包水”型直接乳液。将乳液装入试管后置于专用圆柱形体模中。乳液由植物油混合物制成,脂肪分数范围为10–60%。在多家医疗机构使用不同厂商和磁场强度的磁共振成像设备(Optima MR450w 1.5T、MAGNETOM Skyra 3T、Ingenia 1.5T和Ingenia Achieva dStream 3.0T)进行扫描。依据通用计算公式,通过信号强度计算脂肪分数。对测得的脂肪分数浓度与设定值之间的线性关系进行了回归分析,同时采用F检验评估测量结果的变异性。

结果。利用体模建模,在不同型号的磁共振成像设备上,对DIXON脉冲序列按相关公式进行脂肪分数定量测量的性能进行了验证。对脂肪分数定量测量准确性的评估结果显示,其测得值与设定浓度之间仅存在较弱的线性关系。此外,在部分磁共振成像设备中发现了具有统计学显著性的偏倚,幅度超过5%。测量重现性评估显示,不同型号磁共振成像设备之间以及同一型号设备内部的脂肪分数变异性存在差异。

结论。研究结果证实,只有在进行体模扫描验证之后,方可依据相关公式使用DIXON脉冲序列进行脂肪分数的定量计算。体模的应用可实现对磁共振成像设备的质量控制与校准,从而使脂肪的定量测量更加可靠且具备更广泛的适用性。

191-202

191-202

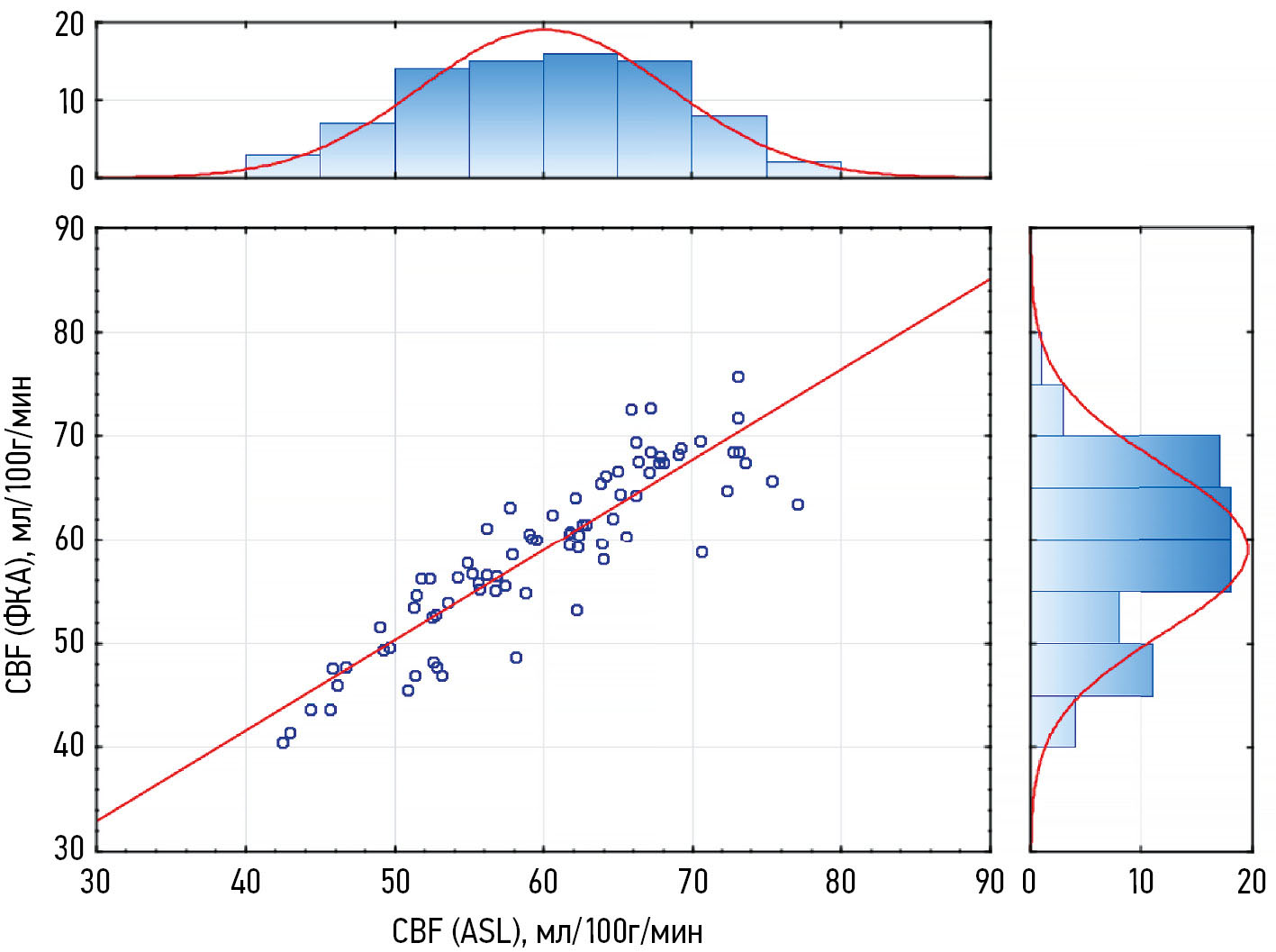

无对比剂磁共振灌注与相位对比血管成像在脑血流定量评估中的比较:一项前瞻性横断研究

摘要

论证。如何验证通过无对比剂磁共振成像测量的脑血流定量评估结果仍是未解决的问题。最优策略是采用基于另一种生理模型的方法,以提高所得数据的可靠性。

目的:在健康成人中,根据2D相位对比血管成像结果,验证无对比剂磁共振成像对脑组织血流的定量评估结果。

方法。前瞻性纳入18–75岁健康成年人。采用无对比剂磁共振成像评估脑组织灌注,主干血流通过定量2D相位对比血管造影测量,涵盖椎动脉与颈内动脉。脑体积与相对质量由T1加权图像分割获得。主干血流量的数值通过数学转换,并结合脑总质量,换算为脑组织灌注指标。

结果。使用两种方法对80名健康成人进行了检查。无对比剂磁共振成像测得白质和灰质平均灌注分别为17.88±2.39和42.06±7.13 ml/100g/min,总脑灌注为59.63±8.56 ml/100g/min。根据相位对比血管成像数据及动脉血流容积速度数值计算得出的总脑灌注为58.96±8.16 ml/s。基于无对比剂磁共振成像与相位对比血管成像所得数据计算的总脑灌注值之间存在显著的强正相关(r=0.892,p<0.001)。

结论。基于不同生理模型的无对比剂磁共振成像与相位对比血管成像所得脑灌注值之间显示出高度正相关。

203-213

203-213

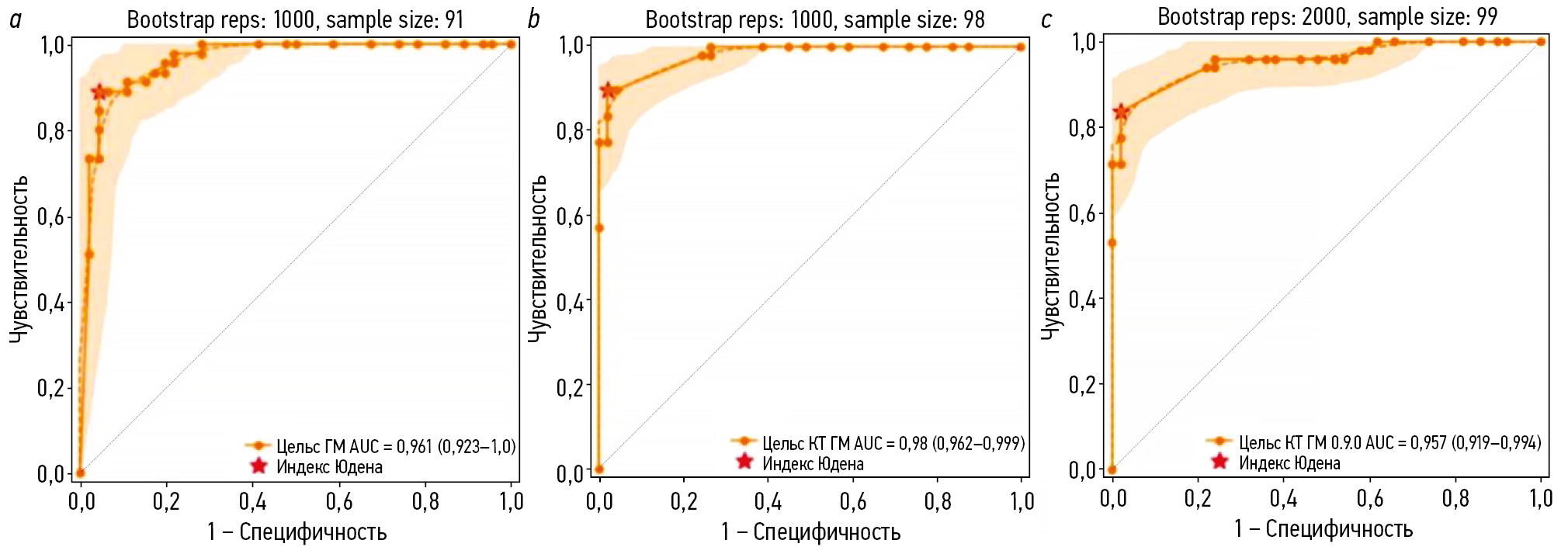

基于脑部计算机断层扫描的人工智能辅助颅内出血诊断

摘要

论证。颅内出血具有较高的致死率和致残风险,因此在发病后24小时内实现快速且精准的诊断至关重要。借助人工智能技术分析脑部计算机断层扫描图像,有助于缩短诊断时间并提升诊断质量。本研究的现实背景在于,当前俄罗斯获批用于颅内出血识别的人工智能服务数量有限,且缺乏其长期临床有效性的相关数据,因此亟需通过多中心监测评估其在真实临床条件下的稳定性与诊断准确性。

目的:在18个月多中心临床监测条件下,评估一款人工智能服务在基于原始脑部计算机断层扫描图像诊断颅内出血方面的诊断准确性与稳定性。

方法。分析所用图像为匿名脑部计算机断层扫描图像。该人工智能服务经过三阶段测试,用以评估其在有限数据集上的准确性与临床性能。在18个月内,两位专注于神经影像的放射科医师每月评估80份由人工智能预处理、并从临床流程中随机抽取的脑部计算机断层扫描检查。通过ROC曲线分析评估诊断结果,计算灵敏度、特异度、准确率和曲线下面积等指标。

结果。在临床监测过程中共分析了1200份脑部计算机断层扫描图像,其中在48.3%的病例中检测到颅内出血征象。基于人工智能对是否存在颅内出血的二分类结果,获得的诊断指标为:灵敏度97.4%(95.8–98.5),特异度75.4%(71.8–78.7),准确率86.0%(83.9–87.9),曲线下面积为94%(92.6–95.3)。随着时间的推移,除灵敏度外,大多数诊断指标与时间变量之间呈现统计学显著的中度正相关,这一现象可能与服务版本的更替有关。然而,在人工智能判定为颅内出血的病例中,标注与放射科医生结论完全一致的比例为28.5%,其余71.5%则存在不同差异。在与放射科医生结论完全一致的病例中,修正后诊断指标分别为:灵敏度26.6%、特异度73.8%、准确率50.1%、曲线下面积49.6%。

结论。当前配置下的人工智能服务能够以极高的概率排除颅内出血,可在急诊条件下用于患者的初步分诊。然而,修正后指标数值偏低,反映出人工智能服务在病变细节解读方面与放射科医生的诊断存在显著差异。

214-228

214-228

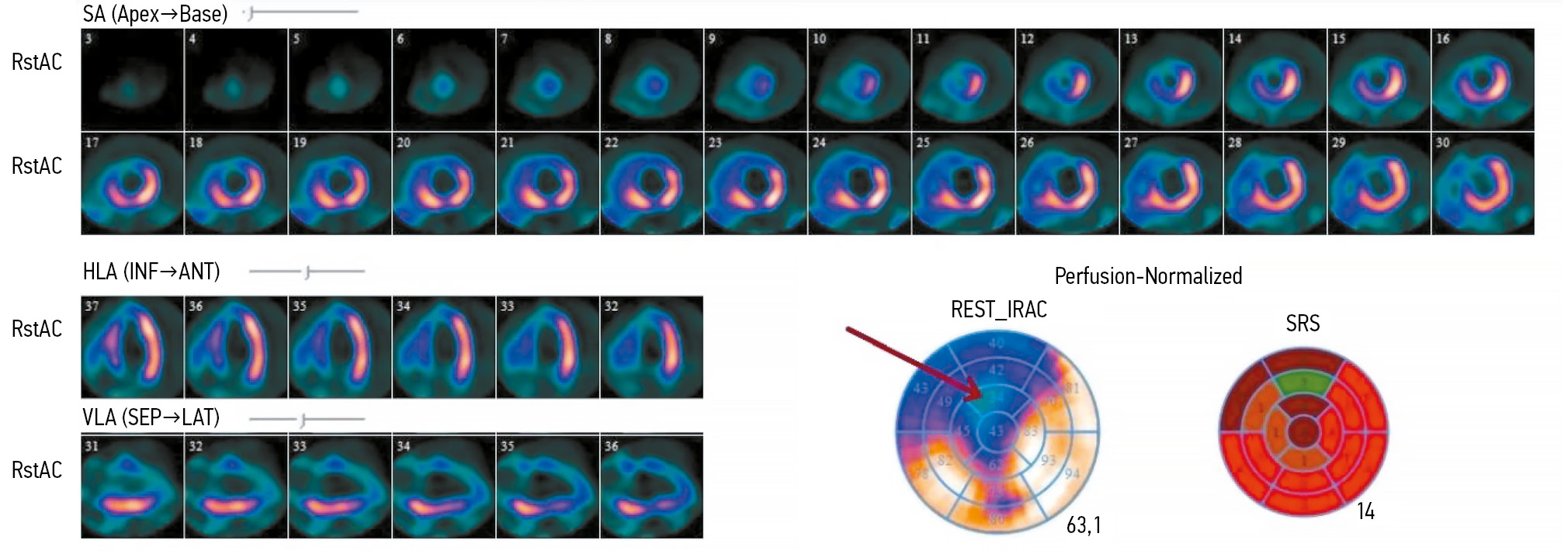

基于心肌灌注显像与X线计算机断层扫描数据结合的左心室电极植入优化方案

摘要

论证。对于慢性心力衰竭患者,成功实施心脏再同步化治疗的关键在于左心室电极植入位置的合理选择。为优化目标静脉的选择并提高介入操作的疗效,结合冠状静脉计算机断层扫描与心肌灌注显像数据的多模态影像学方法具有潜在应用价值。

目的:评估多模态放射影像方法在心脏再同步化治疗中优化左心室电极植入位置的应用潜力。

方法。本研究为单中心、前瞻性、非随机对照型观察性研究。纳入符合最新指南、拟接受心脏再同步化治疗的慢性心力衰竭患者。术前均行冠状静脉计算机断层扫描以明确静脉解剖结构,并进行心肌灌注显像以评估左心室灌注障碍程度。最佳左心室电极植入位置基于冠状窦3D重建图像与心肌灌注图像的融合分析确定。为评估该融合策略的有效性,设置对照组,采用常规方法植入再同步化装置,术前未评估冠状静脉的解剖结构及瘢痕组织情况。在心脏再同步化治疗后6个月,所有患者均接受超声心动图检查,以评估治疗效果。超声心动图应答的判定标准为:左心室收缩末期容积下降≥15%和/或射血分数上升≥5%。

结果。影像组纳入40例慢性心力衰竭患者,对照组纳入30例具有相同诊断的患者。在接受心脏再同步化治疗6个月后,影像组中有33例患者(82%)达到应答标准,显著高于对照组的17例患者(57%),p=0.031。影像组患者左心室收缩末期容积的下降幅度(-52 [-71; -22.5] ml)在统计学上显著优于对照组(-21 [-64; -1] ml),p=0.039。左心室射血分数分别增加7.5 [4.5; 15]%与4.5 [0; 13]%,但两组差异无统计学意义(p=0.082)。

结论。应用包括冠状静脉计算机断层扫描与心肌灌注显像在内的心血管影像学方法,与接受心脏再同步化治疗后出现应答的患者比例增加相关联。

229-238

229-238

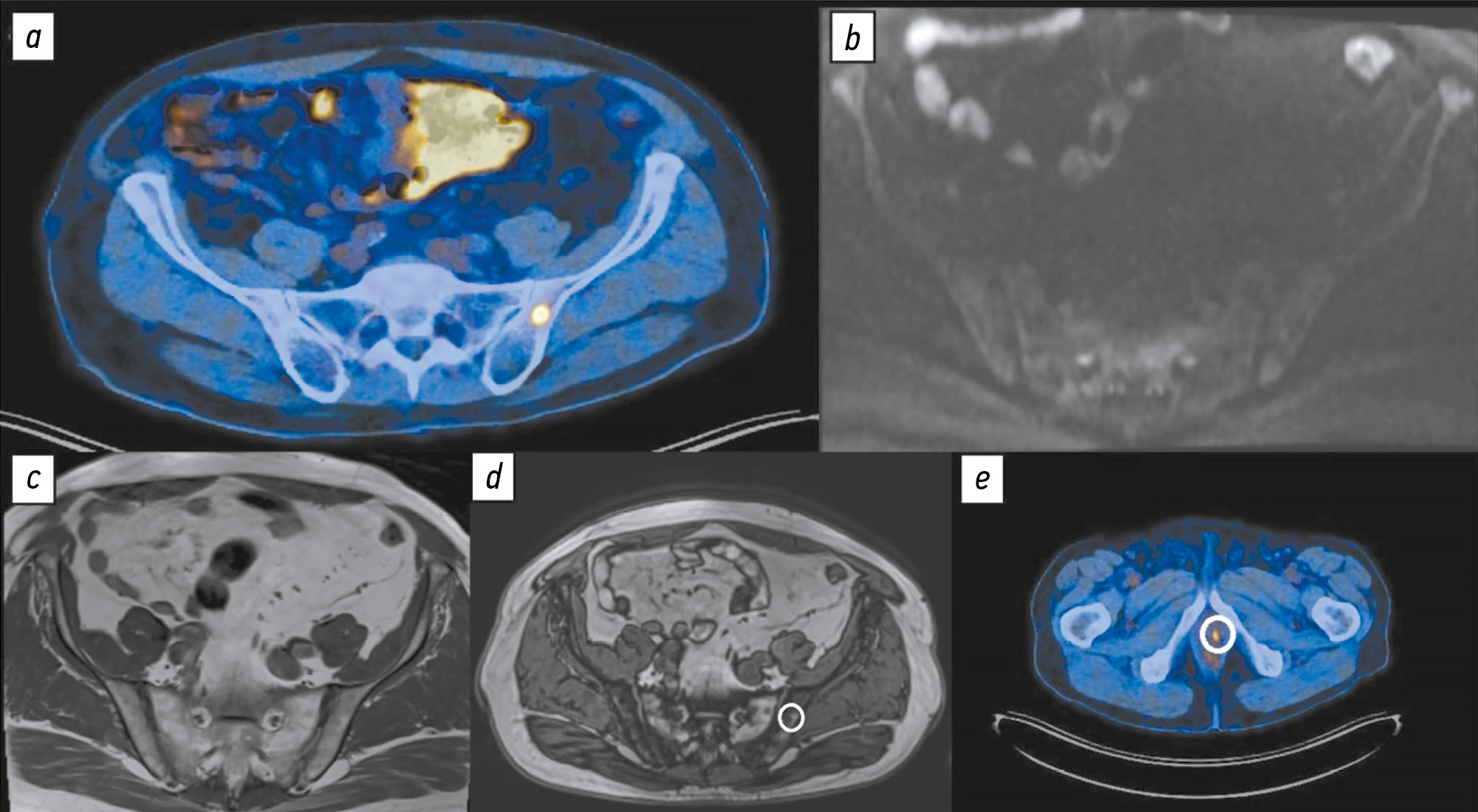

弥散加权全身成像与18F-前列腺特异性膜抗原-1007正电子发射计算机断层显像联合计算机断层扫描在前列腺癌骨转移检测中的诊断准确性比较评估

摘要

论证。随着18F-前列腺特异性膜抗原-1007(18F-PSMA-1007)在前列腺癌分期中的应用日益普及,其更高的空间分辨率逐渐显现出相对于其他同类示踪剂的优势。与此同时,越来越多研究指出,该示踪剂主要在骨组织中导致大量假阳性发现,从而可能引起肿瘤分期的不合理升高。弥散加权成像可作为骨转移早期诊断的一种方法。

目的:评估18F-PSMA-1007全身正电子发射计算机断层显像联合计算机断层扫描(PET/CT)在前列腺癌患者中,与全身及骨盆区域弥散加权成像相比,在骨转移检出方面的诊断准确性。

方法。本研究为一项回顾性、单中心抽样研究。共纳入119例前列腺癌患者的检查结果,并将其分为两组:第1组为40对18F-PSMA-1007 PET/CT与全身弥散加权成像磁共振检查数据;第2组为79对类似检查数据,其中磁共振检查仅限于骨盆区域。所有诊断性检查均在时间间隔不超过14天的前提下完成。根据18F-PSMA-1007 PET/CT和磁共振成像的结果,统计不同解剖部位检测到的骨转移灶数量。以磁共振成像的额外脉冲序列和/或动态随访结果作为依据,确认的病灶被视为真阳性。

结果。全身弥散加权成像在骨转移检出方面的特异性为58.1%,高于18F-PSMA-1007 PET/CT的51.06%。但敏感性略低,分别为93.22%和97.55%。

结论。尽管18F-PSMA-1007 PET/CT具有已知优势,但在骨骼中显示出较高的假阳性检出率。其最常见的累及部位为肋骨、椎骨和骨盆骨。为避免肿瘤分期被不当地提高,建议对可疑骨骼病灶进行进一步评估。可采用全身磁共振成像,结合弥散加权成像和选择性脂肪信号抑制序列,作为此类补充诊断方法。

239-250

239-250

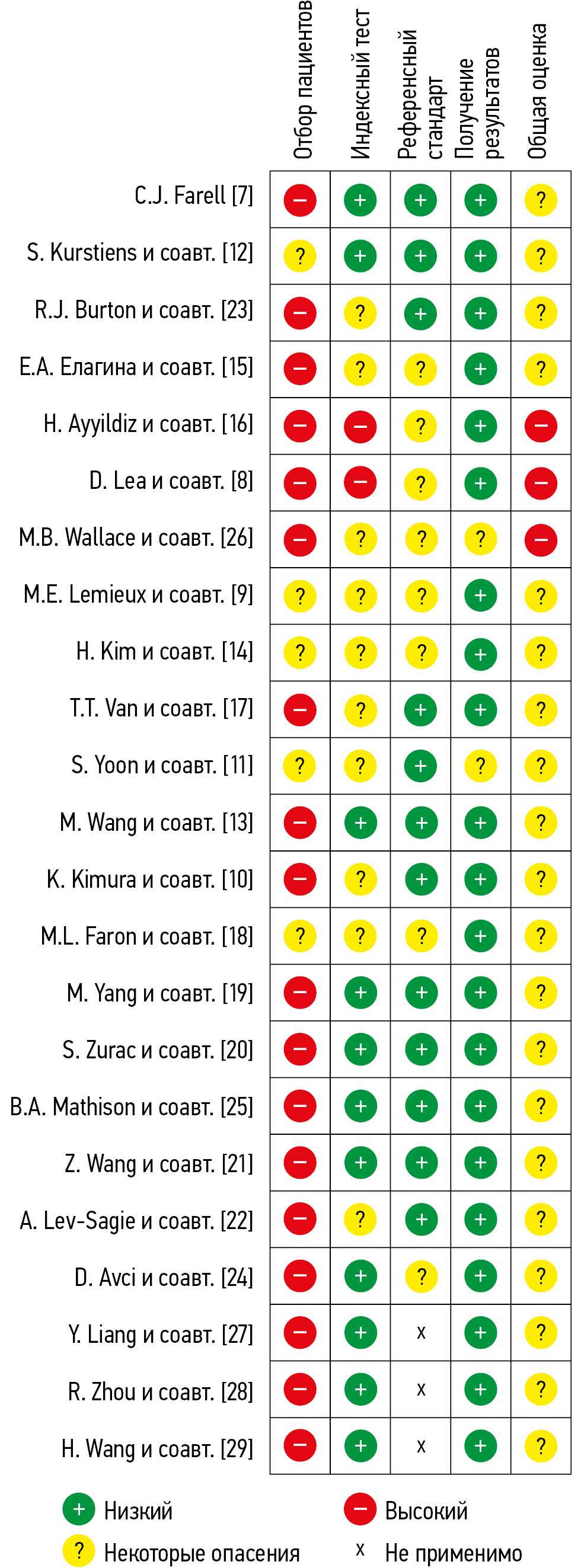

系统评价

人工智能技术在实验室医学中的应用经验、有效性与应用场景:系统综述

摘要

论证。随着实验室医学领域数据量的持续增长,该领域亟需实现常规流程的自动化与标准化,以减轻医务人员的工作负担,使其能够专注于更具专业性的任务。机器学习模型和人工神经网络能够识别图像并分析大规模数据,为其在实验室中承担常规任务的应用与整合提供了潜力。

目的。分析全球文献中人工智能在实验室医学中的应用情况,评估其在解决现有问题方面的能力,并识别限制人工智能融入实验室流程的潜在障碍。

方法。文献检索通过PubMed检索系统、实验室成品解决方案制造商官网以及其他综述文章的参考文献进行。此外,还使用Mendeley软件进行参考文献管理。时间范围为2019年至2024年。提取信息包括文献计量数据、研究领域、主要方法学特征、人工智能与医务人员的诊断效能指标、参与医务人员的数量及经验水平,以及其在实际应用中的验证结果。研究质量评估采用改良版QUADAS-CAD问卷工具。

结果。本综述共纳入23篇文献,其中包括分别针对实验室分析前阶段(1项)、分析阶段(19项)和分析后阶段(3项)的研究。大多数研究集中于细胞学和微生物学领域,分别占48%和35%。人工智能在实验室各阶段任务的解决方面表现出较高的效能。此外,其诊断准确性可与医务人员水平相当,且决策速度显著更快。然而,所有研究均存在系统偏倚风险,主要原因包括样本分布不平衡、缺乏外部验证,以及对数据本身及其分析方法的描述不够详细。

结论。人工智能在诊断准确性和处理速度方面具有较高的潜力,因此被认为是推进实验室常规流程自动化和推广应用的有前景工具。然而,为实现这一目标,有必要:对人工智能研究方法进行标准化,以降低系统偏倚风险;为实验室建立参考标准,以确保结果的可重复性与可推广性;提高医务人员和患者对其工作机制的认知,以消除对人工智能的成见;制定可靠的个人数据保护机制,以保障人工智能应用过程中的数据安全。

251-267

251-267

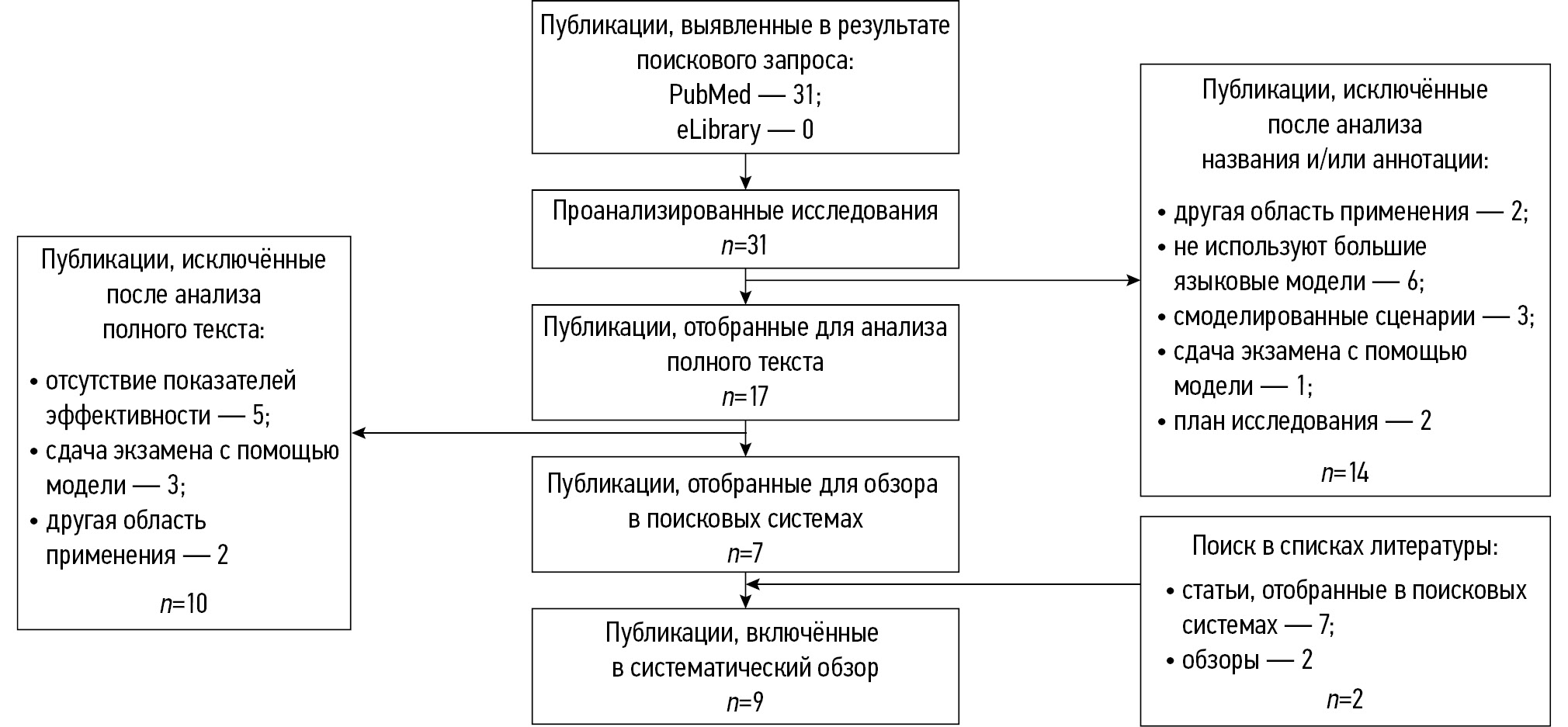

大语言模型在放射诊断中的应用:范围综述

摘要

论证。现代大语言模型具备在放射诊断中应用于解决广泛常规任务的潜力。

目的:综述大语言模型在放射诊断中的应用范围,分析其使用场景,并评估相关研究的方法学质量。

方法。开展两轮文献检索:初步检索(PubMed和eLibrary)聚焦于具备详实方法学的全文研究,补充检索(PubMed)旨在广泛覆盖2023–2025年间大语言模型在放射诊断中应用的各种情境。提取了书目信息、研究任务的表述、大语言模型的应用场景、疾病谱、关键方法学参数,以及诊断效能的定量与定性指标,涵盖模型本身及参与专家,包括其人数与经验。采用改良版QUADAS-CAD问卷对研究质量进行评估。

结果。初步检索纳入9项研究,补充检索纳入216项。共识别出在放射诊断中应用大语言模型的9种主要场景。其中最常见的是为提升患者理解而对放射学报告进行改写。最常使用的模型包括GPT-4和BERT,以及GPT-3.5、Llama 2、Med42、GPT-4V和Gemini Pro。大语言模型GPT-4在脑肿瘤(73.0%)、心肌炎(83.0%)以及急性冠状动脉综合征中介入治疗决策(86.0%)方面表现出较高的诊断准确性。但在诊断不同病因的神经系统疾病(50.0%)和肌肉骨骼疾病(43.0%)方面准确性较低。BERT模型在肺结节检测(99.0%)和颅内出血征象识别(灵敏度97.0%、特异度90.0%)方面表现优异,在放射学报告分类中准确率为84.3%。

大多数研究(88.9%)存在系统性偏倚的可能。其主要原因包括:样本量小且分布不均、训练集与测试集重叠、参考标准准备和描述不够严谨。

结论。大语言模型的诊断准确性在不同研究间差异显著。其进入临床实践前,亟需开展标准化且方法学严谨的研究,包括扩大并平衡样本量、优化数据集结构与规模、明确划分训练集与测试集、严谨制定和描述参考标准,并针对特定放射诊断任务积累实证数据。

268-285

268-285

科学评论

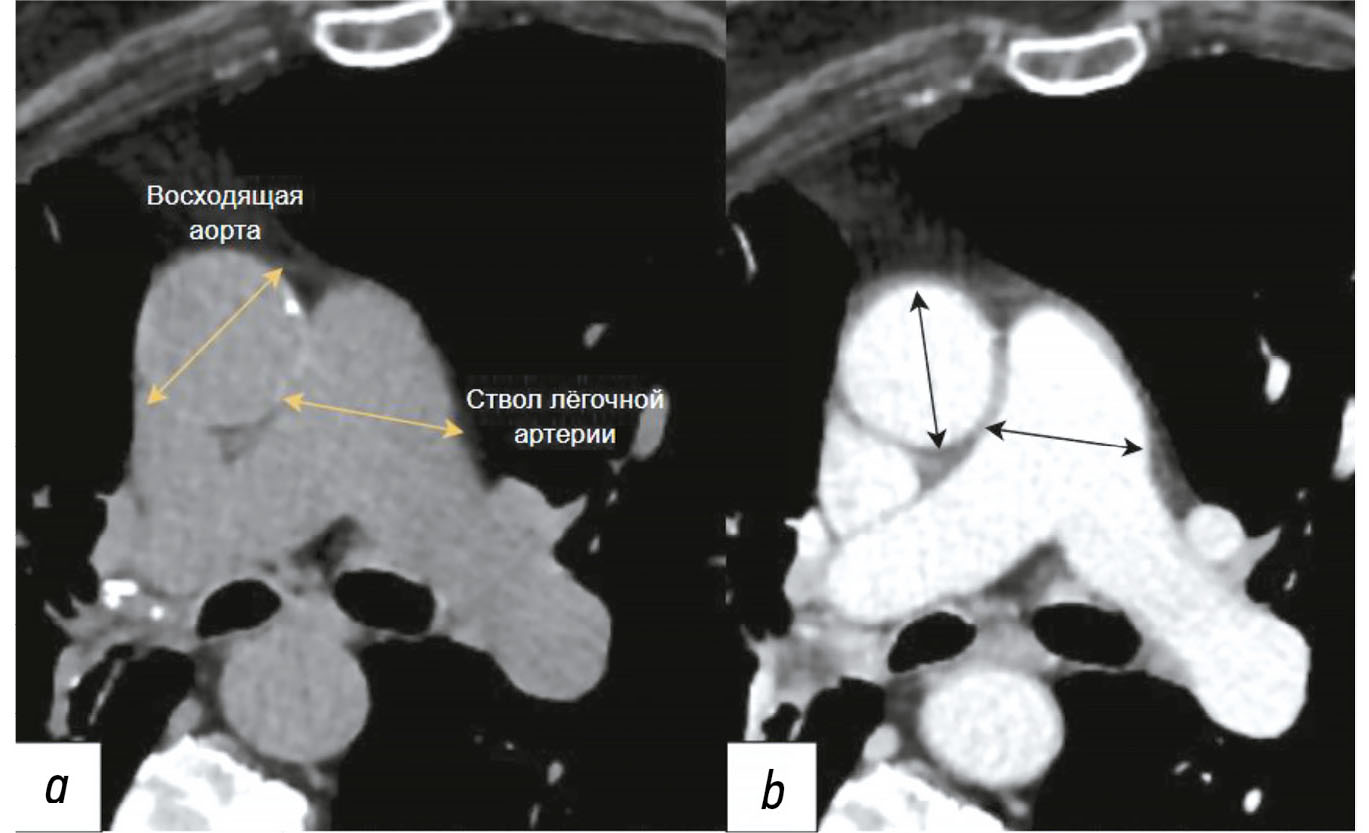

使用胸部计算机断层扫描与人工智能技术诊断胸主动脉瘤与肺动脉干异常扩张:现代方法与前景展望(文献综述)

摘要

胸主动脉瘤和肺动脉干异常扩张的早期诊断对于预防血管壁破裂、急性右心衰竭等严重并发症,以及降低心血管疾病相关死亡率具有关键意义。本文综述了当前针对上述病变的影像学诊断策略,重点强调将计算机断层扫描作为“金标准”的应用地位。文章特别关注人工智能技术在临床中的应用,这些技术能够自动分割血管结构、测量其直径,并执行机会性筛查,在无需进行额外检查的情况下识别早期潜在病变,从而减轻放射科医生的负担,提高医疗服务质量。文章详细分析了“Moscow Experiment”的经验。在该实验中,人工智能技术在医学影像分析中的应用表现出较高的灵敏度、良好的结果重复性,并显著缩短了报告撰写时间。尽管人工智能具备诸多优势,但仍强调需由专业人员对其结果进行把关,以确保诊断的准确性与可靠性。同时强调将算法适配于不同扫描协议和人群特征的必要性。此外,还需强调心血管病学专家、放射科医生、数据工程师与软件开发人员之间的跨学科合作对于将有效融入常规临床实践的重要性。综上所述,人工智能技术在提升诊断质量方面具有巨大潜力,同时强调进一步开展临床研究及标准化相关方法对于其成功融入日常实践的必要性。

286-301

286-301

基于手部X线片的骨龄评估:从经典方法到人工智能 (文献综述)

摘要

骨龄评估方法在诊断与生长发育障碍相关疾病中发挥关键作用,特别是在儿科实践中尤为重要。尽管这些方法各有优缺点,其准确性可能因人群特征而异。

本文介绍了骨龄评估方法的现状,并探讨其未来发展方向,包括基于人工智能技术的解决方案。

过去10年关于骨龄评估主题的相关文献是通过PubMed和eLibrary检索系统获取的。此外,也纳入了部分较早发表的文献,这些文献在骨龄评估方法的发展中具有重要参考价值,包括骨龄图谱、指南和相关研究。重点关注的是探讨骨龄评估方法的普及程度及其实际应用的相关文献,所涵盖的方法包括X线检查、超声检查、计算机断层扫描、磁共振成像以及人工智能技术。检索关键词包括:“bone age”(骨龄)、“bone age assessment”(骨龄评估)、 “radiography”(X线检查)、“artificial intelligence”(人工智能)、“deep learning”(深度学习)、“growth development”(生长发育)、“AI”(人工智能)、 “костный возраст”(骨龄)、“рентгенография”(X线检查)、“искусственный интеллект”(人工智能)。

本综述显示,骨龄评估方法种类繁多,人工智能等新兴技术在提高诊断准确性方面具有重要意义。现代自动化方法在儿科诊断流程优化方面展现出巨大潜力,有望促进生长发育障碍相关疾病的早期发现。

302-316

302-316

人工智能与新型影像学方法在胰腺癌早期诊断中的作用: 文献综述

摘要

胰腺导管腺癌是最常见的胰腺癌类型,在80–85%的病例中呈现出进展性病程或伴有远处转移灶。尽管对胰腺导管腺癌的研究已取得一定进展,但由于诊断较晚以及晚期治疗手段有限,该病的预后仍然不良。近年来,人工智能图像处理技术已开始应用于胰腺导管腺癌的诊断,并显示出良好前景。本综述汇总了当前文献资料,分析并评估人工智能在影像学及胰腺导管腺癌早期诊断中的作用,同时指出尚待深入研究的问题。文献检索是在PubMed、Google Scholar和eLibrary等数据库中进行的。文献检索是通过以下俄文和英文关键词进行的:“ранняя диагностика рака поджелудочной железы”(胰腺癌早期诊断)、“искусственный интеллект”(人工智能)、“протоковая аденокарцинома поджелудочной железы”(胰腺导管腺癌)、“медицинская визуализация”(医学影像)、“наночастицы”(纳米颗粒)、“pancreatic cancer”(胰腺癌)、“artificial intelligence”(人工智能)、“early diagnosis pancreatic ductal adenocarcinoma”(胰腺癌早期诊断)、“pancreatic cancer imaging”(胰腺癌影像学检查)。在利用人工智能技术实现胰腺导管腺癌早期识别的研究领域,已取得显著进展。当前方法包括影像前的风险分层,以及通过电子病历评估实现分析数据量的扩大。尽管已取得显著进展,人工智能技术在临床实践中的应用仍面临诸多问题。工智能技术与生物标志物的联合应用构成了一个值得进一步研究的前景方向,有望改善多种恶性肿瘤(包括胰腺导管腺癌)的疗诊一体化水平。

317-330

317-330

放射组学与人工智能在乳腺癌患者新辅助药物治疗反应评估中的应用前景:文献综述

摘要

乳腺癌仍是当代肿瘤学面临的最重要问题之一,是全球女性中最常见的恶性肿瘤。乳腺癌治疗需采取多学科综合方案,包括手术、化疗、放疗、靶向治疗及内分泌治疗。在现代临床实践中,新辅助治疗作为术前干预手段具有重要地位,其目标在于缩小肿瘤体积、提高保乳手术的可行性,并评估肿瘤对药物治疗的个体敏感性。对于局部晚期、原发不可切除的浸润性乳腺癌,新辅助治疗已成为标准治疗方案。此外,对于虽具备手术适应证但呈现生物学行为高度侵袭性的乳腺癌亚型,如三阴性和HER2阳性,也推荐将新辅助治疗作为首选治疗阶段。然而,患者对新辅助治疗的反应存在显著个体差异:部分患者对治疗反应良好,显著改善预后;而另一些患者的治疗可能无效。提前预测患者对新辅助治疗的反应,有助于避免不必要的药物剂量暴露,减轻医疗系统的经济负担,并尽可能降低不良反应的发生风险。近年来,放射组学与人工智能方法得到了积极发展,可用于分析医学影像并识别与治疗反应相关的潜在生物标志物。本综述回顾了近几十年来在该领域开展的研究,这些研究提出了多种基于放射组学和人工智能的方法,用于评估患者对新辅助治疗的反应并建立预测模型。特别关注于展示机器学习和深度数据分析在乳腺癌个体化治疗中潜力的研究。此类创新方法为提高治疗效果与改善患者生存率提供了新的前景。

331-344

331-344

Editorials

良好出版实践:披露、伦理批准与报告规范的标准化执行

摘要

本社论旨在介绍针对原创性研究稿件的新审稿制度变更。自明年起,期刊将仅在稿件符合EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) Network(提升健康研究质量与透明度网络)文献库所列出版指南,且研究在规划阶段已获得伦理委员会批准的前提下,方可受理其投稿。此外,作者在投稿时需提交的信息范围将进一步扩大。在上述规定全面实施后,稿件被接收审稿的前提条件将包括:研究需在启动前完成注册,并向编辑部提交原始研究数据;若稿件被接收发表,原始数据亦将随文公开。此次改革旨在推动期刊从“自然增长”向可控发展转型,全面贯彻科研诚信原则。

345-355

345-355